Le 25 juillet 2020. 19h30. Sur les côtes sud-est de Maurice, un silence marin est brisé par le fracas du métal contre les coraux. Le MV Wakashio, un vraquier battant pavillon panaméen, vide de cargaison mais plein de mazout, s’échoue sur les récifs de Pointe d’Esny. Ce qui devait être un banal samedi soir devient le début d’un cauchemar écologique sans précédent.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, les blessures ne sont pas refermées. Car si le navire a coulé, ses conséquences, elles, flottent toujours à la surface. Dans les eaux, dans les mémoires, dans les silences pesants d’une population qui n’a jamais vraiment tourné la page.

« Monn trouv li pe vini… »

« Sa zour-la, 4h30, mo ti bor kanal. Mo ti trouv la limyer… ti kouma dir zetwal e li ti pe paret pli gro… lerla monn realize : enn gro bato pe koste... » Bhiv est l’un des premiers à voir arriver le Wakashio. Depuis sa barque, il assiste à l’inéluctable. Il raconte, encore marqué par cet événement : « Monn trouv li mont lor resif… Inn fer tapaz. Enn moman, monn panse li ti pe met aryer… me la mer ti tro for, inn amen li lor ross. Lerla ti fini fer nwar… monn retourn lakaz ».

Ce qu’il ne savait pas encore, c’est que cette nuit-là, la mer allait perdre son éclat. Et lui, sa paix intérieure. « Letan mo rakont mo fami, personn pan krwar, fode landime kan in koz sa partou, lerla zot in krwar mwa. Depi sa, gomon inn mor, lapess inn fini, labwet mem nepli ena. Sa bann zafer-la nounn perdi net… »

Quand l’océan a perdu ses couleurs

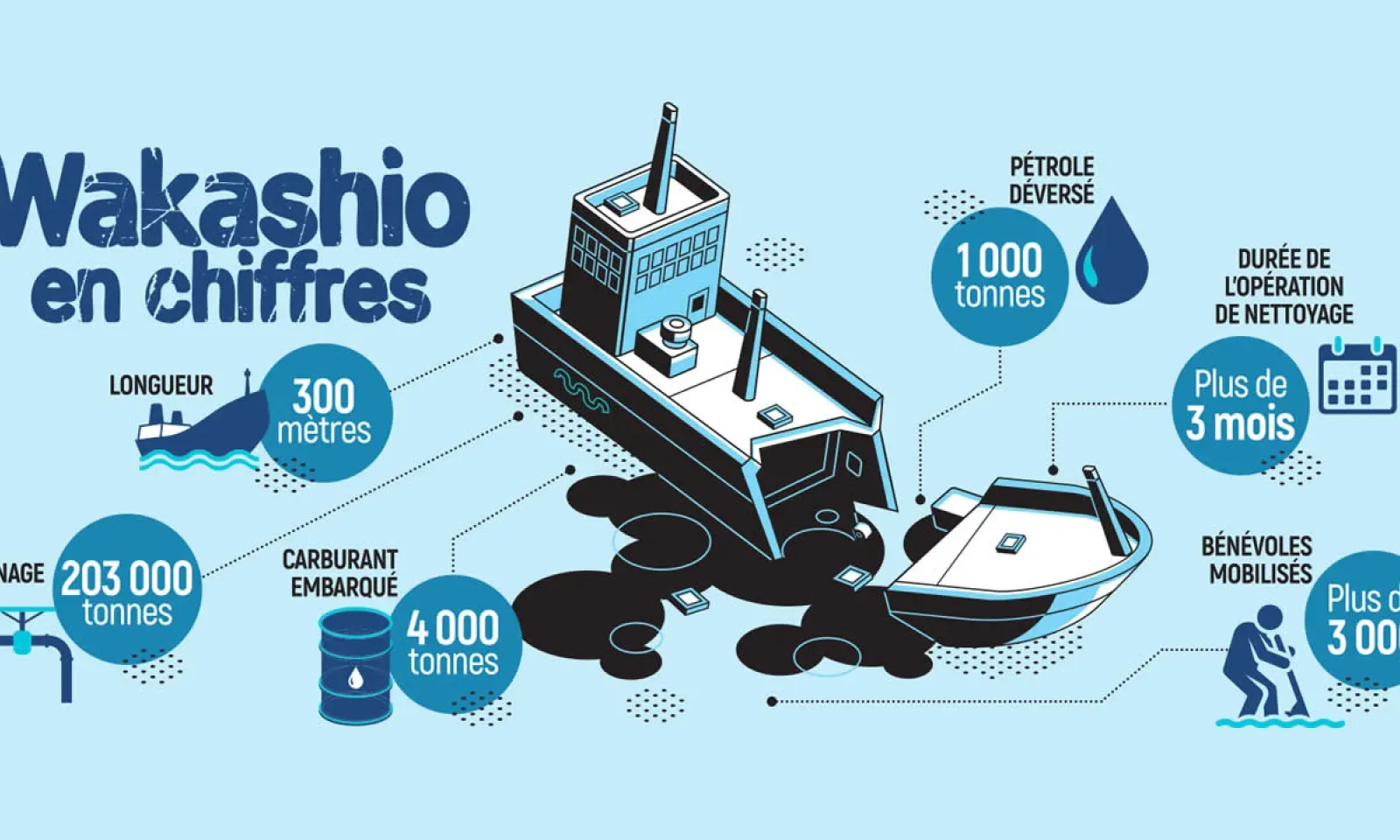

Le 6 août 2020. Le fléau annoncé se matérialise. Du fioul s’échappe de la coque éventrée du Wakashio. Des nappes épaisses, noires, visqueuses, recouvrent les lagons turquoise. Les photos font le tour du monde. Le choc est total.

Les pêcheurs, les plaisanciers, les habitants : tous assistent, impuissants, à la lente agonie de leur lagon.

Georges Ah Yan, militant écologiste et résident de Mahébourg, se souvient : « Pa tiena matyer premyer. Nou ti bizin inprovize. Bann ti barraz-la, ti fer avek lapay kann, ek erezma, sa in permet nou limit dega a 60-70 %. Mo fyer de sak dimounn ki finn leve pou sov nou lanvironnman. »

Le réveil de tout un peuple

Maurice n’avait jamais vu cela. Une mobilisation citoyenne d’une ampleur inédite. Des centaines, puis des milliers de volontaires. Des hommes, des femmes, des jeunes, des retraités. Tous au front, à la mer, à la rame. On fabrique des barrages, on ramasse le mazout à la main, on distribue des repas chauds, on soigne les animaux mazoutés, on improvise, on crée des chaînes de solidarité.

« Pa tiena legan, pa tiena mas… me ti ena enn sel zafer : kouraz », dit l’activiste.

Les images font le tour des réseaux sociaux. La solidarité devient virale. Mais l’État, lui, tarde à réagir.

Cinq ans après, le lagon se souvient

Cinq ans après, la mer a changé. Ce n’est pas une figure de style. C’est une réalité géologique, biologique, psychologique. Les mangroves n’ont pas repoussé partout. Les poissons ne sont pas revenus. Le lagon est devenu imprévisible. Les filets sont vides. « An tan ki enn Maybourzwa, mo dir ou : nou finn perdi enn parti de nou leker dan sa lagon-la », dit Georges Ah Yan

Et si c’était à refaire ?

Pour Georges Ah-Yan, les questions demeurent. Chaque jour, des centaines de cargos passent au large de nos côtes. « Et si un autre navire s’échouait ? Serions-nous prêts ? Les procédures sont là. Les plans aussi. Mais l’alerte doit être rapide, la réaction immédiate, la coordination parfaite. Et surtout… la volonté doit exister ».

Ils n’ont pas oublié

La mémoire collective est vive. Chaque goutte de mazout a laissé sa trace. Dans le sable. Dans l’eau. Dans les cœurs. Les habitants du Sud-est ont appris à vivre avec l’idée que la mer ne pardonne pas. Que les promesses s’étiolent. Mais que la dignité, elle, ne se dilue pas.

Une page d’histoire, mais pas tournée

Le Wakashio repose désormais au fond de l’océan. Sabordé. Mais ses conséquences flottent encore à la surface. Et la seule certitude… c’est qu’on ne refera pas l’histoire. Mais peut-être qu’on peut encore en tirer des leçons.

Des compensations… inégales et incomplètes

Le gouvernement avait promis. De l’aide, des fonds, du soutien. Mais la réalité est toute autre. Certains ont reçu Rs 10 000 par mois pendant huit mois. D’autres ont perçu Rs 113 000 en une seule fois. Et beaucoup n’ont rien vu venir.

Herlall, pêcheur lui aussi, raconte : « Monn res lakaz de an. Monn ramass dilwil, monn donn koud-me. Me azordi, nou pa kapav kont lor lapes kouma avan. Ourit pena. Koray pena. Nou res trankil, me blesir-la, li ankor la. »

Un cadre légal renforcé… mais encore perfectible

Si la vigilance de la NCG s’exerce désormais au large, le ministère de l’Environnement a, lui, concentré ses efforts sur la refonte du cadre légal. C’est l’un des rares héritages tangibles du naufrage du Wakashio : l’intégration du National Oil Spill Contingency Plan dans la loi environnementale, avec des mécanismes d’alerte et d’intervention accélérés.

« Sink an apre, li ankor dan memwar tou dimounn. Sete premie fwa ki nou ti gagn enn deversman mazout sa anvergir-la Moris. La lwa in sanze : zordi, an ka ena enn ris, directer lanvironnman kapav aktiv plan kontinzans », souligne Muhammad Luqman Magho, cadre au ministère.

Cette évolution permet une intervention plus rapide, en coordination avec les acteurs de terrain. Grâce aux modèles météo et océanographiques, les autorités peuvent anticiper les mouvements de l’huile et positionner des barrages flottants ou mobiliser des skimmers pour extraire la nappe dès les premières heures.

« Dilwil, nou bizin ponp li kan li enkor mwin gra. Pli vit nou azir, pli nou limit lakass », insiste le cadre.

Des obligations strictes sont désormais inscrites dans la loi : tout déversement doit être signalé au ministère dans l’heure, avec des directives activées dès confirmation par la NCG.

Mais malgré les outils et l'expérience, les limites sont bien là.

« Oken pei dan lemond pa kapav gard otan lekipman san ki li vieyi. Nou ena enn minimum, nou form bann personel, me si ena enn insidan mazer, se bann kompani internasyonal ki peye par asirer bato, ki pran rele », conclut-il.