Donneurs vieillissants, groupes rares en pénurie : l’île Maurice se bat pour maintenir ses réserves de sang face à une demande toujours plus grande.

Le compte à rebours est permanent. Chaque jour, la Banque de sang mauricienne jongle avec une équation aux multiples inconnues : une population qui vieillit, des donneurs réguliers qui se raréfient, et une demande médicale qui ne cesse de grimper. Dans ce fragile équilibre, la question des groupes sanguins rares ajoute une pression supplémentaire. Le National Blood Transfusion Service se démène pour maintenir des stocks suffisants de ce liquide vital, dont dépend la survie de nombreux patients.

Derrière chaque transfusion se cache une mécanique complexe, celle des groupes sanguins. Une erreur peut être fatale. « Les groupes sanguins se classent selon les molécules présentes à la surface des globules rouges. Les systèmes ABO et Rhésus sont les plus importants pour la sécurité transfusionnelle », explique la Dr Janaki Sonoo, directrice du National Blood Transfusion Service.

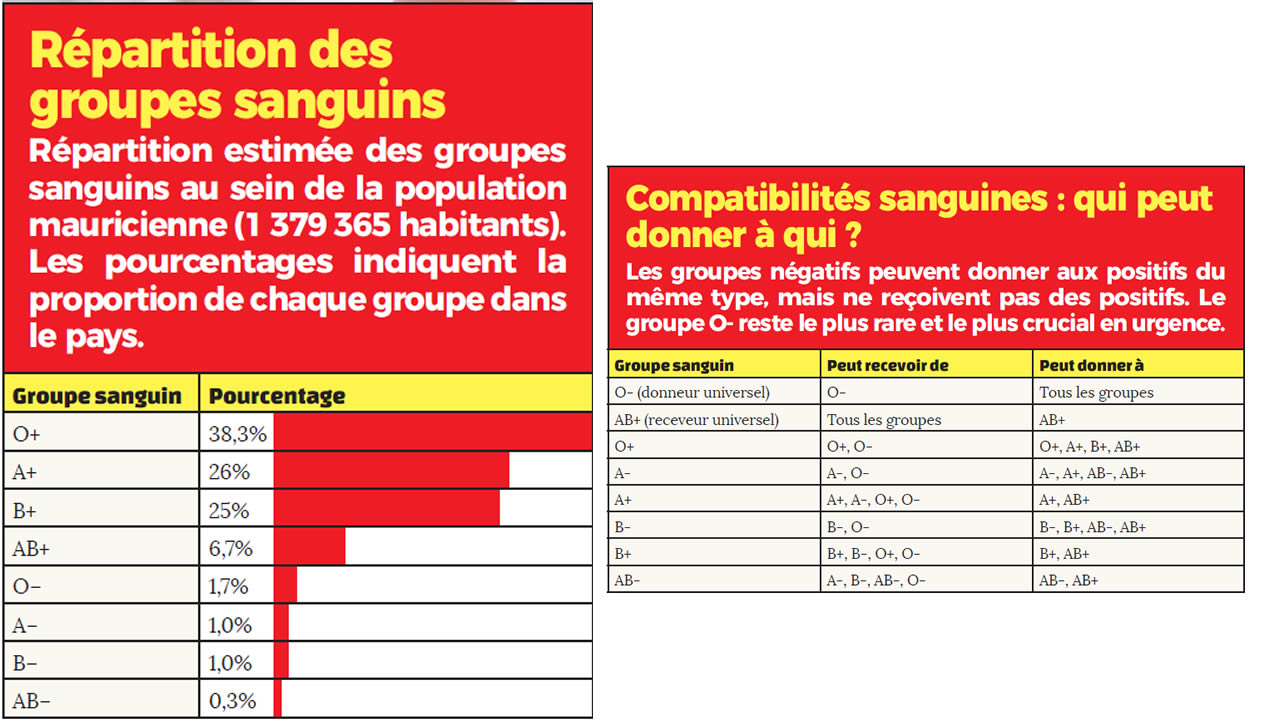

Le système ABO comprend quatre groupes (A, B, AB et O), tandis que le système Rhésus se définit par la présence (Rhésus positif) ou l’absence (Rhésus négatif) de la molécule D. Leur combinaison donne huit groupes sanguins courants.

À Maurice comme ailleurs dans le monde, le groupe O+ domine largement, tandis que le AB- fait figure des perles rares. Un chiffre résume le défi : « Seuls 4 % de la population mauricienne est Rhésus négatif, ce qui complique la gestion des stocks de ces groupes particuliers », souligne la Dr Sonoo.

« Les compatibilités sanguines déterminent qui peut donner à qui. Le groupe O- peut donner à tous les groupes, ce qui lui vaut le titre de donneur universel », précise-t-elle. À l’inverse, le AB+ peut recevoir de tous les groupes, d’où son statut de receveur universel. « Ces compatibilités sont essentielles pour garantir la sécurité des transfusions et répondre aux urgences médicales », souligne la directrice de la Banque de sang.

Qui peut donner ?

Tout le monde peut être donneur de sang s’il n’y a aucune restriction médicale. « Les hommes en bonne santé peuvent donner leur sang quatre fois par an, avec un maximum de cinq dons et un intervalle minimal de huit semaines entre deux dons. Les femmes peuvent donner trois fois par an, soit tous les quatre mois », ajoute la Dr Sonoo.

Concernant l’âge, tout individu en bonne santé peut commencer à donner à 18 ans. « Avec le consentement parental, les jeunes de 17 ans remplissant tous les critères peuvent également participer », souligne la directrice du service. Si la limite d’âge était initialement fixée à 60 ans puis portée à 65 ans, elle a depuis été supprimée pour les donneurs réguliers en bonne santé, afin de faire face au manque de donneurs. Cependant, les nouveaux donneurs de 65 ans doivent privilégier de faire don de leur sang dans les hôpitaux régionaux plutôt que dans les sites de collecte mobiles.

Mais pourquoi cette insistance sur la régularité des dons ? Dewanand Hossen, président de la Blood Donors Association (BDA), lève le voile sur un paradoxe : même les groupes sanguins les plus répandus peuvent venir à manquer. « Cela peut arriver parce que les personnes ayant ce groupe sanguin spécifique peuvent ne pas avoir donné leur sang, le don de sang étant volontaire », explique-t-il. Un principe qui pose ses limites : les organisateurs ne peuvent forcer qui que ce soit à donner son sang, malgré les requêtes régulières.

La Blood Donors Association mène donc une campagne intense pour motiver et sensibiliser le public. « Nous voulons que la population arrive à comprendre la nécessité de faire don de son sang », martèle Dewanand Hossen. L’objectif : constituer un vivier de donneurs volontaires et réguliers pour qu’à n’importe quel moment de l’année, les stocks ne flanchent pas.

Pourtant, les pénuries guettent. L’hiver mauricien apporte son lot de complications : davantage de personnes malades, sous traitement médical, donc inéligibles au don. D’autres se heurtent à des obligations personnelles ou professionnelles qui les empêchent de se libérer, observe Dewanand Hossen.

« Des pénuries saisonnières surviennent durant les vacances scolaires, les périodes festives, les intempéries (cyclones, pluies torrentielles) ou lors de pics de demande imprévus (accidents, urgences obstétricales) », ajoute la Dr Sonoo. Heureusement, nombreux sont ceux qui donnent volontairement dès que l’occasion se présente. « Ils le font avec le cœur », affirme Dewanand Hossen.

Quand l’anémie barre la route

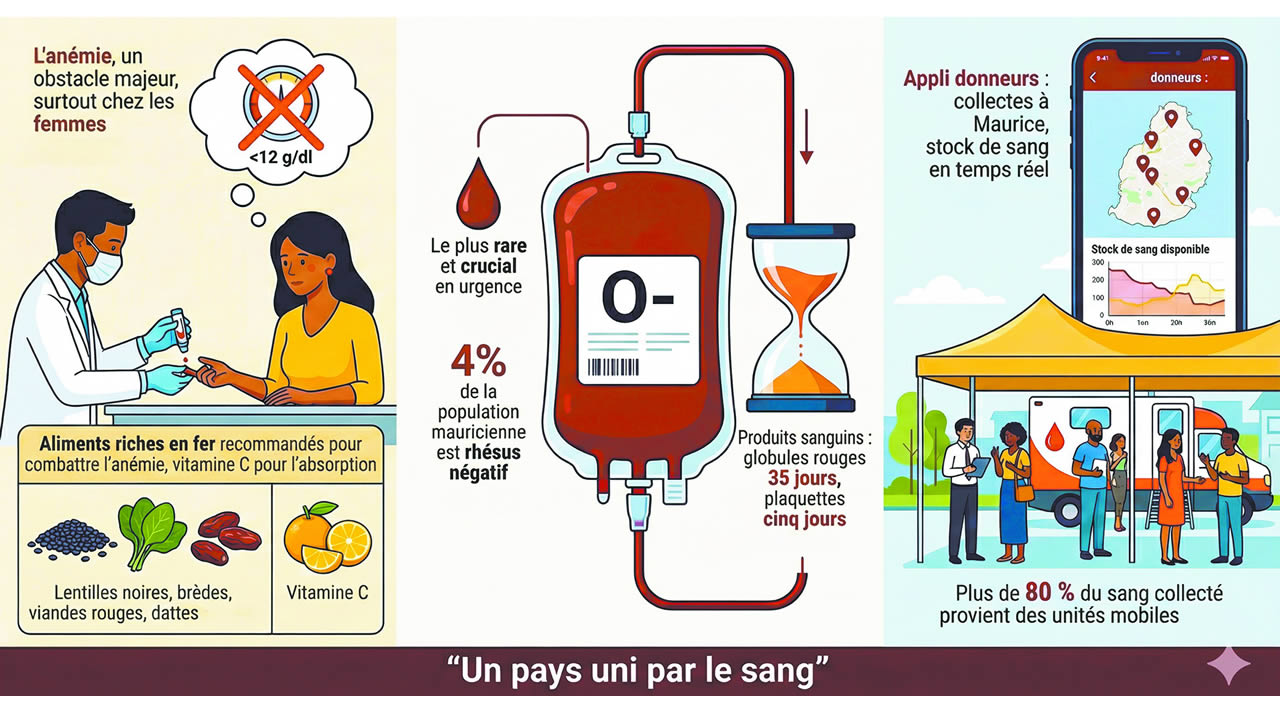

Mais voilà : donner son sang n’est pas... donné à tout le monde. L’anémie se dresse comme un obstacle majeur, particulièrement chez les femmes. Avant chaque don, le personnel de la banque de sang évalue la santé des donneurs grâce à un questionnaire médical, protégeant ainsi donneurs et receveurs. Un dépistage de l’anémie est systématiquement effectué : un taux d’hémoglobine inférieur à 12 g/dl rend la personne inéligible au don. « Les donneurs concernés reçoivent des conseils sur l’anémie et l’alimentation, et certains sont orientés vers un centre de santé pour des examens complémentaires », explique la directrice des services de laboratoires du ministère de la Santé.

Selon elle, l’anémie touche particulièrement les femmes et explique en partie leur faible représentation parmi les donneurs. La carence en fer étant la principale cause, le gouvernement a adopté en 2023 une législation pour fortifier la farine en fer et en acide folique.

En effet, face à des statistiques alarmantes de l’étude sur la nutrition effectuée en 2022 révélant un taux d’anémie de 38,4 % chez les femmes de 20 à 49 ans et de 37,1 % chez les jeunes filles de 12 à 19 ans, le ministère de la Santé avait décidé de renverser cette situation. Le Programme de fortification de la farine est entré en vigueur le 1er octobre 2023. Un nouveau standard de farine enrichie est depuis disponible dans les commerces, contenant du zinc, du fer, de la vitamine B9 et de la vitamine B12, des nutriments essentiels destinés à combler les carences en micronutriments au sein de la population.

Des défis multiples

Pour maintenir un approvisionnement adéquat en produits sanguins sûrs et de qualité, disponibles rapidement pour les patients, le National Blood Transfusion Service doit faire face à plusieurs défis. La faible rétention des donneurs due au vieillissement de la population et la difficulté à recruter de jeunes donneurs compliquent la mission.

De plus, un déséquilibre entre l’offre et la demande s’est installé avec l’expansion rapide des services de santé et de la médecine de pointe nécessitant davantage de sang. Maintenir des stocks suffisants de groupes rares comme le O négatif constitue un défi permanent.

Les contraintes opérationnelles s’ajoutent à ces difficultés. L’infrastructure et les effectifs actuels sont insuffisants, entravant le bon fonctionnement du Service. D’autant que les produits sanguins ont une courte durée de conservation. Dewanand Hossen rappelle une contrainte implacable : le sang a une durée de vie de 35 jours, les plaquettes de cinq jours seulement. Passé ce délai, le produit doit être détruit dans les deux cas. Cette péremption rapide explique pourquoi la demande pour le don de sang doit être constante, régulière, presque méthodique.

Une mobilisation tous azimuts

Face à ces défis, le Service de transfusion sanguine a mis en place plusieurs mesures. Des collectes mobiles sont organisées pour faciliter les dons sur les lieux de travail. Des collaborations avec des ONG et la société civile permettent de sensibiliser à l’importance du don de sang. La Blood Donors Association, partenaire majeur, a contribué au recrutement de jeunes donneurs par la création des clubs Pledge 15. Elle poursuit, par ailleurs, son travail de sensibilisation et de motivation, et vient en aide aux patients qui ont besoin de sang pour une lourde intervention chirurgicale ou de plaquettes en urgence.

La digitalisation du Service permet de surveiller les stocks en temps réel. Une base de données des donneurs facilite leur contact à tout moment, notamment pour les groupes rares.

Le Service a également investi dans des technologies modernes. Le test d’acide nucléique sécurise le sang et les produits sanguins en dépistant les infections transmissibles comme le VIH, l’hépatite B et C. La collecte par aphérèse (NdlR, la collecte ciblée de plaquettes et plasma), particulièrement pour les plaquettes, a considérablement amélioré la qualité, souligne la Dr Sonoo.

Une nouvelle approche

Pour répondre à la demande grandissante, il faut non seulement collecter davantage de sang, mais aussi optimiser son utilisation. Bien que le sang sauve des vies dans des situations critiques, il peut provoquer des réactions indésirables parfois fatales, explique la Dr Sonoo.

« La gestion du sang du patient (Patient Blood Management) représente un nouveau concept qui optimise les besoins sanguins du patient en traitant rapidement l’anémie et les saignements, en recourant à la transfusion autologue, en utilisant des techniques anesthésiques et chirurgicales économisant le sang, et en employant divers agents pharmacologiques », dit-elle.

Cette approche s’avère plus rentable et efficace. Selon elle, il est crucial de sensibiliser et d’appliquer cette gestion dans les établissements de santé mauriciens.

Une Donor App d’ici début 2026

Avec l’essor de l’E-health, une nouvelle « donor app » sera lancée d’ici le début de l’année prochaine. Pensée pour les donneurs, elle permettra de connaître en temps réel le stock de sang disponible et de localiser les collectes à travers l’île. Chacun pourra ainsi planifier son don en toute simplicité, selon ses disponibilités.

Pour la Dr Sonoo, cette application représente un outil précieux pour sensibiliser davantage les donneurs et faciliter leur engagement. Actuellement en phase de test interne, elle sera prochainement mise en service pour le grand public, rendant le geste du don de sang encore plus accessible et pratique.

1 442 pintes disponibles au vendredi 21 novembre

Du début de l’année au jeudi 20 novembre, la Banque de sang a collecté 43 489 pintes et organisé 602 collectes mobiles. Au vendredi 21 novembre, le stock disponible s’élevait à 1 442 pintes.

Selon la Dr Sonoo, l’élan de solidarité s’intensifie : de plus en plus d’ONG, d’écoles, d’universités et d’entreprises sollicitent l’organisation de collectes. « Il y a une meilleure sensibilisation à l’importance du don de sang. Beaucoup savent désormais qu’ils doivent participer », souligne-t-elle. Résultat : les demandes affluent auprès du Donors Recruitment Department du National Blood Transfusion Service.

Un calendrier prévisionnel permet d’ailleurs aux organisateurs de réserver leurs créneaux. « Il arrive que pendant certains week-ends (samedi ou dimanche) il y ait des collectes de sang simultanées dans diverses régions par quatre ou cinq organisateurs », affirme la directrice de la Banque de sang. En semaine, ce sont surtout les établissements scolaires, les universités et les entreprises qui prennent le relais. Résultat : plus de 80 % du sang collecté provient aujourd’hui des unités mobiles. « Nous n’attendons plus que les donneurs viennent à la Banque de sang : nous allons vers eux, sur leur lieu de travail ou ailleurs », explique la Dr Sonoo.

Malgré ce maillage renforcé, la sensibilisation reste cruciale, notamment pour attirer de nouveaux donneurs. « Il faut dire aux jeunes qu’ils doivent donner régulièrement. La demande augmente, notamment avec le développement des services médicaux et des cliniques privées. Il n’y a qu’un seul service de transfusion dans le pays, et c’est la Banque de sang qui fournit aussi bien le public que le privé », rappelle la Dr Sonoo. D’où la nécessité d’une mobilisation constante, fondée sur la fidélisation et la motivation des donneurs.

Anémie : les réflexes nutrition à adopter

L’anémie peut avoir plusieurs origines : une alimentation pauvre en fer, un apport insuffisant en protéines, une mauvaise absorption des nutriments ou encore une baisse temporaire du taux d’hémoglobine après une intervention chirurgicale. C’est ce que rappelle la diététicienne Lavanya Sunassy-Pather, pour qui l’assiette joue un rôle clé dans la prévention comme dans la correction de l’anémie

Miser sur les aliments riches en fer

Pour remonter la pente, elle recommande d’intégrer davantage d’aliments naturellement riches en fer : lentilles noires, « bred » (épinard, « mouroum »), viandes rouges, graines comme le chia, foie de poulet, haricots rouges, sans oublier certains fruits secs comme les dattes.

Ne pas oublier l’acide folique

Mais le fer ne suffit pas. « Il est aussi essentiel d’inclure des aliments riches en acide folique », souligne-t-elle. On en trouve en abondance dans les épinards, le brocoli, la betterave, ainsi que dans les lentilles, pois chiches, petits pois ou encore les graines de tournesol.

Booster l’absorption du fer

Dernière astuce : optimiser l’absorption du fer grâce à la vitamine C. Associer un aliment riche en fer à des agrumes (citron, orange, mandarine), du kiwi, du poivron ou des tomates fait toute la différence, insiste la diététicienne.

Un trio gagnant – fer, acide folique et vitamine C – pour aider l’organisme à retrouver équilibre, vitalité… et de meilleures réserves en fer.

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !