Le bureau du Premier ministre a rendu public, le vendredi 26 septembre, le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sur les troubles survenus le 17 juillet à la prison de haute sécurité Melrose EHSP. Durant ceux-ci, des prisonniers ont été blessés.

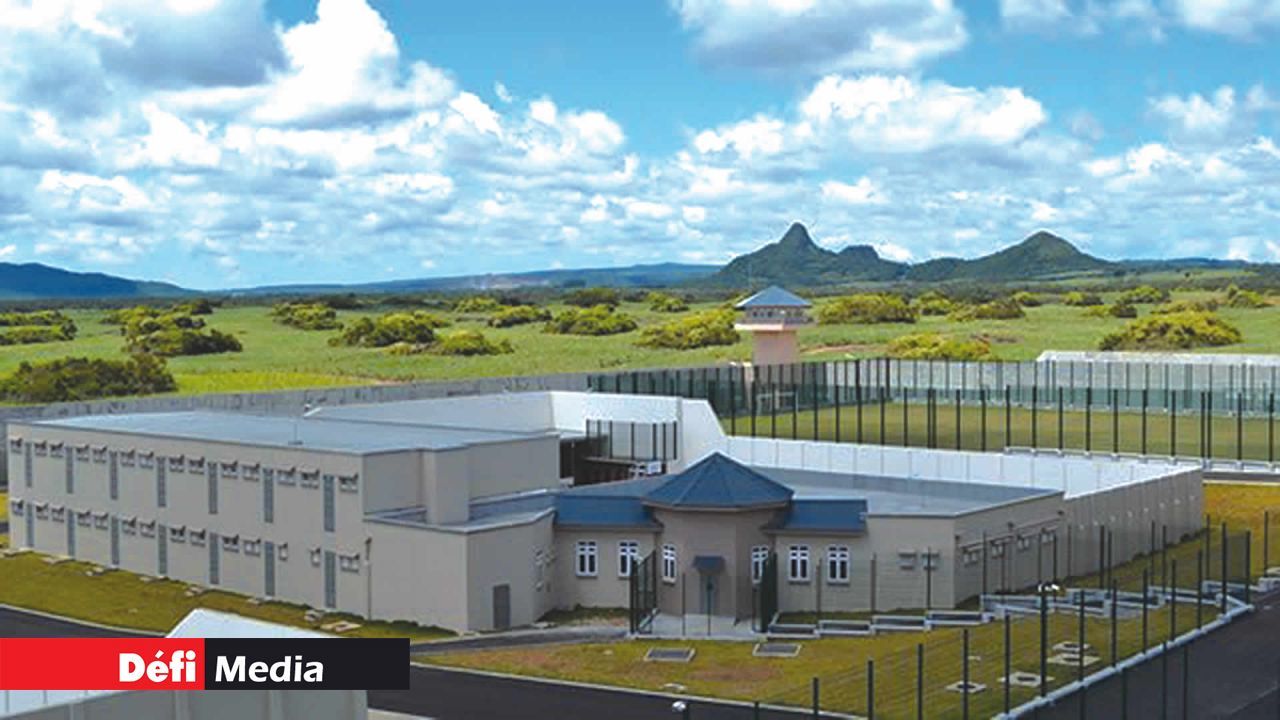

Ce document met en lumière des failles structurelles dans la gestion carcérale, l’usage excessif de la force et des manquements aux droits fondamentaux des détenus. Ce rapport de douze pages dissèque un incident qui a impliqué un grand nombre de détenus. Il y a des tensions latentes dans cet établissement inauguré en 2014 pour héberger jusqu’à 1 000 personnes. Voici une analyse du document.

1 Une prison sous haute tension

La prison Melrose EHSP, inaugurée en mars 2014, est conçue comme un établissement de haute sécurité pour des détenus purgeant de longues peines. Toutefois, « certains d’entre eux purgent de petites sentences », note la commission.

Il y a treize unités : Alamanda, Hibiscus, Trochetia, Ebony, Kestrel, Paille en Queue… Il y a une unité pour les détenus en attente de jugement : Kestrel, une unité spéciale de punition (SPU), une unité de transit et une unité gériatrique. La prison est équipée de clôtures surélevées et de systèmes de gestion sécuritaire avancés et de plus de 500 caméras de surveillance. Quand il y a eu des incidents, 949 détenus y étaient incarcérés, dont 50 étrangers.

La CNDH a ouvert une enquête dans le sillage de plaintes après l’incident. L’enquête s’appuie sur des témoignages d’une dizaine de personnes : des hauts gradés de la prison et des prisonniers, sur 25 plaintes et sur la vidéosurveillance. Menée du 6 au 28 juillet, elle a impliqué des visites sur le site, des entretiens anonymes avec des témoins et l’analyse de la vidéosurveillance.

2 De la rébellion isolée à un usage injustifié de la force

Le 17 juillet 2025, vers 8 heures, le détenu T. traîne dehors sans justification, « ce qui est un manquement à la discipline ». Affecté à l’unité Ébène, il refuse de se conformer aux ordres du gardien en charge, qui tente de le placer en unité de punition (SPU) pour adjudication disciplinaire. Au lieu d’obéir, le prisonnier T. se rebelle et provoque des garde-chiourmes.

Le gardien en charge de la prison de Melrose, assisté d’un Lead Prison Officer et de quatre à six agents, escorte T. vers la SPU tout en essayant de le raisonner. Selon le gardien en charge, à ce moment il a vu un morceau de vêtement se trouvant à côté du détenu L. qui était assis sur un banc en béton. Voyant le gardien en charge, le détenu L. a tenté de mettre le feu au vêtement. Le gardien donne l’ordre de fouiller ce prisonnier. Celui-ci tente de dissimuler un petit sac noir qui contient deux téléphones portables.

Le gardien en charge parvient à arracher le sac des mains du détenu, mais 125 prisonniers l’encerclent. De plus, les garde-chiourmes de la prison sont menacés « avec une arme couramment appelée pique démon. « Vu la menace à leur sécurité physique, ils n’ont eu d’autre choix que de battre en retraite. »

Or, la commission n’a pas vu de pique-démon en visionnant la vidéosurveillance. Il n’y avait pas non plus 125 détenus, mais « une vingtaine », qui ont essayé d’interférer. Elle note aussi qu’il n’y a « aucun rapport sur la saisie de deux téléphones mobiles ».

Craignant que cet incident dans l’unité Ébène dégénère, le gardien en charge a contacté l’adjoint de l’Acting Deputy Commissionner of Prisons, responsable de Melrose. Il a sollicité l’intervention de la Correctional Emergency Response Team (CERT). Il a ensuite contacté le commissaire des prisons et l’a informé qu’il anticipe une résistance des prisonniers du bloc qui s’opposeraient à une fouille. On l'informe alors que la CERT était en route comme back-up pour mener la recherche. Le gardien en charge requit la présence de la Special Mobile Force craignant « un gros problème ».

Des forces combinées, incluant le GIPM, la SMF et douze agents de soutien, sont déployées en soutien à la CERT.

Le commissaire est clair sur le fait que la présence des forces combinées était pour la recherche/fouille et non pour l’usage de la force. La commission note que deux heures après l’incident initial, il n’y avait « aucune raison d’anticiper une résistance ou une rébellion ».

Et d’ajouter qu’en se basant sur les images CCTV, « l’entrée en force des forces combinées et des garde-chiourmes a pris les détenus par surprise. Ils étaient intimidés et ont cherché refuge. Tous ont été placés contre le mur. Ceux qui ont montré une résistance ont été battus à coups de tonfa. Dans certains cas, ils ont reçu des coups de pied et ont été piétinés. Dans certaines unités, Kestrel par exemple, les détenus ont dû se mettre nus et s’allonger visage au sol, note le rapport. La commission estime qu’il y a eu un usage injustifié de la force.

3 Un refus de dialogue et une fouille collective disproportionnée

Le rapport identifie comme cause le refus initial de soumission de T., perçu comme un manquement à la Reform Institutions Act de 1988. Or, « au lieu d’isoler T. via les canaux disciplinaires établis, l’administration lance une fouille exhaustive ». Ce que la commission juge « disproportionné et une étape d’escalade ».

4 Manquements procéduraux

La loi sur les institutions réformatrices de 1988 encadre strictement l’usage de la force. « Aucun gardien ne doit utiliser la force contre un détenu sauf telle force qui est raisonnablement nécessaire (a) en légitime défense ; (b) pour prévenir une évasion d’une autre personne ; (c) pour prévenir une évasion d’un détenu ; (d) pour obtenir l’obéissance à un ordre auquel le détenu refuse obstinément de se conformer ; (e) pour maintenir la discipline dans la prison. » L’usage de la force doit être proportionné et de dernier recours.

Or, le rapport dénonce un usage excessif avec des preuves montrant l’usage d’une force excessive à la fois par les gardiens et les unités spécialisées. Or, la hiérarchie de la prison aurait dû adopter une approche de désescalade et de réévaluation de la situation au lieu de prôner la force. Car « il n’y avait aucun signe de provocation ». De plus, la force physique utilisée contre les ring leaders était injustifiée.

5 Soins médicaux et faux affidavits : Des négligences graves

La Règle Mandela 27, un principe universel des droits de l’homme observé par les autorités pénitentiaires, impose des soins médicaux sans discrimination. Pourtant, « à la suite des troubles du 17 juillet, la Commission nationale des droits de l'homme a reçu plusieurs plaintes de familles de détenus alléguant que leurs proches avaient subi des blessures sérieuses lors des interactions. » Quatorze détenus ont été examinés par le médecin de la prison le même jour, mais « celui-ci a indiqué avoir examiné quarante détenus et constaté des douleurs mineures sur le corps. Il n’a toutefois pas enregistré l’assistance médicale fournie, ni établi de rapport pour appuyer son constat. »

Un cas emblématique : le détenu R., qui jure un affidavit affirmant avoir eu une fracture au poignet gauche, un genou déboîté et une fracture au dos. Or « rien n’était plus loin de la vérité ». Aucune fracture n’a été révélée lors de son examen à l’hôpital.

6 Fouilles à nu : Un traitement dégradant non justifié

Les fouilles à nu doivent être justifiées et menées avec dignité pour le prisonnier. « Il existe des motifs raisonnables pour une fouille à nu s’il est soupçonné qu'un détenu cache des articles illicites ou des armes sur son corps. » Cela doit aussi se faire à l’abri des regards, par des officiers formés, et « dans le respect de la dignité du prisonnier ». La section 7 de notre Constitution précise que personne « ne doit être soumis à une punition dégradante », rappelle la Commission.

Pourtant, « la Commission note avec inquiétude la fouille à nu de tous les détenus sans exception ». La CNDH condamne cette pratique collective comme « une violation directe des principes de proportionnalité et de nécessité. »

7 Corruption et retards promotionnels : Des failles internes

Le rapport révèle des réseaux de corruption : « Pendant les audiences, plusieurs témoins, incluant un détenu, ont informé la Commission des opérations de contrebande de drogue illicite, de téléphones et de cigarettes au sein de la prison. »

Des papiers A4 enduits d'une substance chimique seraient introduits à l'intérieur de Melrose. « Le prix d’un petit bout de ces papiers varierait de Rs 100 à 300 à l’intérieur de la prison ». L’introduction d’un téléphone mobile 3G peut coûter jusqu'à Rs 100 000, tandis qu'un téléphone mobile 5G peut coûter jusqu'à Rs 150 000, avec la complicité d’officiers corrompus.

La CNDH alerte sur « la culture grandissante d’officiers corrompus qui monnayent leur autorité pour leurs gains personnels et pour servir les intérêts des réseaux criminels au sein des prisons. » La Commission estime cependant que ces garde-chiourmes-là « sont minoritaires, mais minent l’implémentation efficace des règles dans les prisons et créent un environnement instable au sein de la prison de Melrose. »

8 Mesures d'avenir : Désamorcer la bombe à retardement

Pour prévenir les récidives, la CNDH préconise un « dialogue et une négociation. Une équipe de négociation désignée aurait dû être déployée pour une résolution pacifique. » Elle insiste sur la responsabilité individuelle : « Plutôt que l'usage massif de la force, l'administration aurait pu utiliser la période entre l’incident initial et l’intervention pour identifier les individus qui avaient un comportement agressif. Cela aurait permis une réponse plus proportionnelle et ciblée. » Un déploiement d'équipes spécialisées en désescalade est recommandé en cas d’incidents.

Pour éviter ce qui s’est passé le 17 juillet dernier, la Commission formule plusieurs recommandations. La formation des garde-chiourmes en est un élément primordial. Elle estime aussi qu’un protocole devrait être mis en place pour évaluer les dangers potentiels. Une chaîne de commandement devrait être établie pour qu’aucun officier ne se retrouve à évaluer seul la situation.

Tous les officiers devraient aussi recevoir une copie des « standing orders » régissant la prison. La Commission, présidée par l’ancien Directeur des Poursuites Publiques Satyajit Boolell, recommande également la mise en place, au plus vite, du Parole Board, du Board of Visitors, de la Commission on the Prerogative of Mercy et du Discharged Persons' Aid Committee.

Il est aussi recommandé d’augmenter le nombre de psychologues, car il n’y en a actuellement que deux pour plus de 2 800 détenus dans les prisons. Un soutien psychologique pour les employés des prisons devrait aussi être disponible.

Autre recommandation : la création d’un Criminal Justice Committee, composé de représentants du judiciaire, du Bureau du Directeur des Poursuites Publiques, du Commissaire de police, du Commissaire des prisons, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Law Reform Commission. Ce Criminal Justice Committee serait alors chargé d’examiner si le système carcéral est soutenable et de suivre la réhabilitation au sein des prisons, entre autres.

Jean Marie Richard, membre de la National Human Rights Commission , « Une analyse rigoureuse et en toute indépendance »

Jean Marie Richard, membre de la National Human Rights Division de la National Human Rights Commission, explique que ce rapport a été élaboré uniquement sur la base des faits.

« C’est un rapport réalisé à partir d’analyses rigoureuses et en toute indépendance », précise-t-il. « À la suite de l’ouverture d’une enquête, il y a eu un fact-finding committee. Nous avons interviewé les divers protagonistes : les responsables de la prison, les gardiens, les policiers, ainsi que le personnel médical de la prison. Tout est basé sur les faits. »

« Des recommandations ont été formulées pour améliorer les conditions des prisonniers, des gardiens, des policiers et plus largement de l’univers carcéral, car ils exercent un travail pénible dans un climat de fortes tensions. Nous avons aussi relevé qu’il n’existe pas de protocole clair concernant l’usage de la force, qui doit pourtant être proportionnée. La commission agit comme un chien de garde pour le service pénitentiaire », ajoute-t-il.

« Nous avons formulé neuf recommandations dans ce rapport. Il s’agit notamment de désamorcer les crises et de suivre les protocoles établis. Les recommandations ont été transmises au bureau du Premier ministre et au ministre de l’Intérieur afin que des actions soient prises. »