Avec près de 85 % des décès prématurés liés aux maladies non transmissibles, le ministère de la Santé renforce sa stratégie : classification nutritionnelle des produits, nouvelles lignes directrices et réglementation de la publicité ciblant les enfants pour freiner l’épidémie de malbouffe.

Les maladies non transmissibles (MNT) représentent aujourd’hui près de 85 % des décès prématurés à Maurice. Cette réalité, qui pèse lourdement sur le système de santé, pousse les autorités à revoir leurs priorités. Le ministère de la Santé prépare ainsi une série de mesures pour renforcer la prévention et mieux encadrer la consommation d’aliments nocifs pour la santé. Parmi ces actions figure l’adoption des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de mieux réglementer la publicité des produits riches en sucres, en sel et en graisses.

Classer les produits alimentaires

Le ministère travaille actuellement sur la mise en place d’un Nutrient Profile Model (NPM), un instrument scientifique qui permettra de classer les aliments selon leur valeur nutritionnelle. Mélissa Ng Yow Thow, diététicienne et nutritionniste au ministère de la Santé, précise : « Cet instrument classera les aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle, avec pour objectif d’identifier les produits trop riches en sucres libres, en sel ou en graisses saturées et d’en restreindre la commercialisation auprès des enfants. »

Pour la spécialiste, cet outil marque un tournant décisif : « Sans encadrement publicitaire, les enfants continueront d’être bombardés de messages qui les incitent à consommer de la malbouffe. C’est une étape essentielle pour protéger les plus jeunes et réduire l’exposition à des produits qui favorisent le diabète, l’hypertension ou l’obésité. »

Des chiffres qui confirment l’urgence

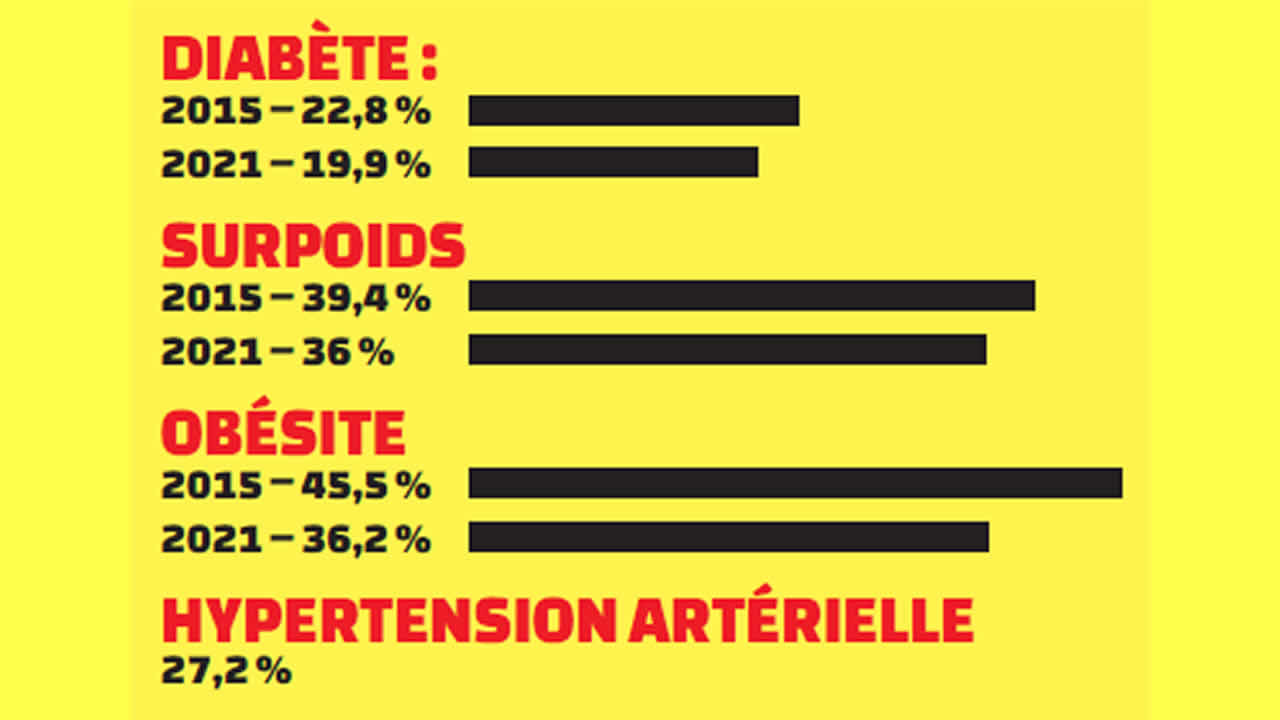

Les données nationales montrent que, malgré certains progrès, la situation reste préoccupante. L’incidence du diabète a légèrement reculé, passant de 22,8 % en 2015 à 19,9 % en 2021, mais près d’un Mauricien adulte sur cinq demeure touché. Le surpoids concerne encore 36 % de la population, contre 39,4 % en 2015, et l’obésité, bien qu’en baisse, affecte 36,2 % des adultes, contre 45,5 % en 2015. L’hypertension, de son côté, touche 27,2 % des adultes.

« Ces données confirment une tendance lourde : diabète, hypertension et maladies cardiovasculaires continuent de peser sur la santé publique, encouragés par une alimentation trop riche en sucre, en sel et en graisses, ainsi que par la sédentarité », explique Mélissa Ng Yow Thow.

Nouvelles lignes directrices alimentaires

Pour accompagner cette stratégie, le ministère de la Santé prévoit également l’introduction de Food Based Dietary Guidelines (FBDGs), des lignes directrices alimentaires adaptées à la culture mauricienne. « Jusqu’ici, Maurice s’appuyait sur des recommandations centrées sur les nutriments, comme les vitamines, les minéraux ou les macronutriments. Désormais, le pays prépare, avec l’appui de la FAO et de l’OMS, ses propres FBDGs », poursuit la diététicienne.

Ces lignes directrices proposeront des conseils pratiques : manger davantage de fruits et légumes, choisir des céréales complètes, limiter le sucre, le sel et les mauvaises graisses. « Elles seront utilisées comme outil pédagogique afin d’ancrer de bons réflexes alimentaires dès l’enfance », ajoute-t-elle.

L’école, levier majeur de prévention

L’introduction de ces nouvelles recommandations viendra compléter un School Health Programme déjà bien établi. Ce programme assure un dépistage régulier, une éducation à la santé et une détection précoce des maladies non transmissibles ou de leurs facteurs de risque dans les écoles primaires et secondaires. Il met l’accent sur l’hygiène, l’alimentation saine, l’activité physique et la prévention des addictions. « Dans le cadre de ce programme, les élèves sont orientés vers une nutritionniste lorsqu’un problème de poids ou d’autres signes précurseurs de MNT sont détectés », précise Mélissa Ng Yow Thow.

Si ces nouvelles initiatives marquent une étape supplé-mentaire, plusieurs mesures de prévention ont déjà été introduites au cours de la dernière décennie. En 2013, une taxe sur le sucre a été instaurée sur les boissons gazeuses. Cette taxe a été progressivement renforcée et, depuis juin 2025, elle a doublé pour atteindre 12 sous par gramme de sucre contenu dans toutes les boissons sucrées et certains autres aliments, qu’ils soient locaux ou importés. Prochainement, cette taxation sera étendue aux chocolats et aux glaces.

Concernant le sel, la consommation moyenne a diminué, passant de 7,9 g par jour en 2012 à 7,1 g en 2023. Ce progrès reste cependant insuffisant au regard des recommandations de l’OMS, qui préconisent une consommation inférieure à 5g par jour. « Ces résultats sont confirmés par la Mauritius Salt Intake Study 2023, qui met en évidence la persistance d’une consommation excessive de sel dans la population mauricienne », souligne la diététicienne.

Pour agir, le ministère a déployé une Salt Reduction Strategy combinant campagnes médiatiques et éducation nutritionnelle. « Un dépliant d’information sur la réduction du sel a d’ailleurs été lancé à l’occasion de la Journée mondiale du cœur 2018, à destination du grand public. De plus, la réglementation du pain fixe désormais une teneur maximale de 1 g de sel pour 100g de pain, une mesure incluse dans les Food Regulations 2024 », précise Mélissa Ng Yow Thow.

Lutte contre les graisses cachées

Un autre axe important concerne la réduction des graisses nocives. « Depuis 2004, le taux d’acides gras saturés dans la plupart des produits importés est réglementé. Plus récemment, les Food Regulations 2024 sont venus renforcer le dispositif en fixant un seuil maximal de 2 % d’acides gras trans industriels sur la teneur totale en graisses pour tous les produits alimentaires », explique la diététicienne. Cette mesure vise à protéger la population contre les maladies cardiovasculaires souvent liées à une consommation excessive de ces graisses.

Ces réglementations s’appliquent également aux établissements scolaires, utilisés comme levier d’action. C’est ainsi que les boissons gazeuses sont bannies des écoles publiques depuis 2007. Depuis 2010, les cantines scolaires n’ont plus le droit de vendre des fritures ou des snacks gras ou sucrés ; des alternatives locales, des fruits et de l’eau sont privilégiées. La liste des aliments sains autorisés a d’ailleurs été élargie afin d’offrir une plus grande variété. « Se conformer à cette liste est désormais une obligation pour être en règle avec les Food Regulations 2024 », souligne Mélissa Ng Yow Thow.

La qualité nutritive de certains produits de base a également été améliorée grâce à des programmes de fortification. Depuis octobre 2023, la farine de blé est enrichie en fer, zinc, acide folique et vitamine B12. Cette mesure vise à lutter contre l’anémie ferriprive, qui touche près de 38 % des femmes en âge de procréer et 37 % des adolescentes, selon le National Nutrition Survey 2022. « Un futur programme de fortification en vitamine D est en cours d’élaboration pour contrer la forte prévalence des carences révélées par cette même enquête », annonce la diététicienne.

Vers une stratégie globale et durable

Ces différentes mesures témoignent d’une volonté d’agir sur tous les fronts : taxation, réglementation, sensibilisation et amélioration de la qualité des produits de base. Mais le défi reste immense. Malgré la baisse progressive de certains indicateurs, le poids des maladies non transmissibles sur la population mauricienne demeure considérable.

En mettant en place le Nutrient Profile Model, en adoptant des lignes directrices alimentaires adaptées et en renforçant les réglementations existantes, le ministère de la Santé espère réduire l’exposition des enfants et des adultes à des produits alimentaires néfastes. L’objectif est clair : freiner la progression du diabète, de l’hypertension, de l’obésité et des maladies cardiovasculaires, tout en encourageant une alimentation plus saine pour l’ensemble de la population. Une Obesity Road Map devrait être présentée le 23 septembre.

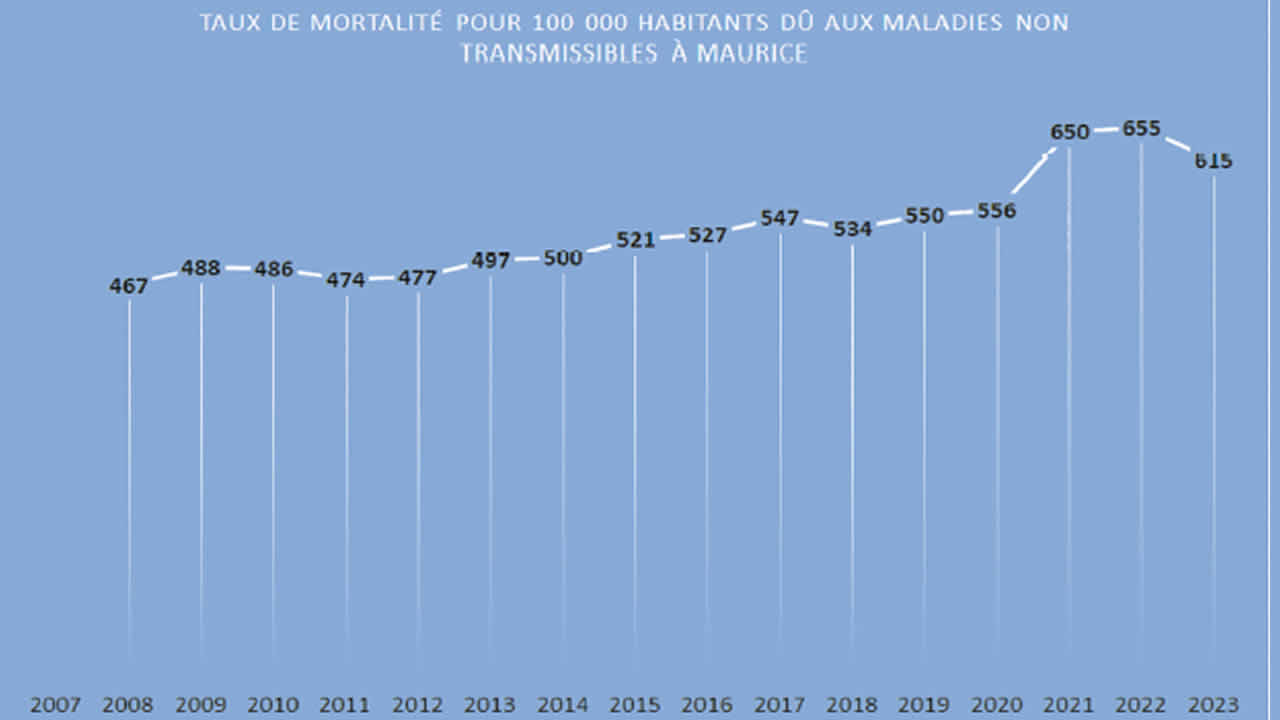

Léger recul des décès liés aux MNT en 2023 après des années de hausse

Entre 2010 et 2020, une tendance à la hausse de la mortalité liée aux principales maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques, a été observée. Toutefois, en 2021 et 2022, en plus des décès attribués à la Covid-19, une augmentation significative de la mortalité a été enregistrée, surtout parmi les personnes présentant des comorbidités telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Cela a entraîné une forte hausse du taux de mortalité pour 100 000 habitants attribué aux maladies non transmissibles, passant de 556 en 2020 à 650 en 2021, puis à 655 en 2022. En 2023, ce chiffre a diminué pour s’établir à 615.

Marketing alimentaire : une menace mondiale pour la santé des enfants

Dans un rapport signé par le Dr Ala Alwan, sous-directeur général des maladies non transmissibles et santé mentale à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’alerte est donnée : la publicité pour les aliments gras, sucrés ou salés accroît l’obésité infantile et alimente l’épidémie mondiale de maladies non transmissibles.

Publié il y a une dizaine d’années, ce document souligne que les maladies non transmissibles – notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète – causent chaque année 35 millions de décès, dont 80 % surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La majorité de ces décès prématurés pourraient être évités, mais des facteurs de risque comme une mauvaise alimentation continuent d’aggraver la situation. L’OMS met en garde : une alimentation déséquilibrée augmente la pression artérielle, la glycémie, le taux de lipides, le surpoids et l’obésité, avec des risques qui débutent dès l’enfance et s’intensifient tout au long de la vie.

En 2010, plus de 42 millions d’enfants de moins de cinq ans étaient en surpoids ou obèses, dont près de 35 millions dans les pays en développement. Ce surpoids précoce entraîne non seulement des maladies à l’âge adulte, mais aussi des problèmes immédiats comme l’hypertension et l’insulinorésistance. L’environ-nement alimentaire actuel, marqué par l’abondance de produits ultra-transformés et la puissance du marketing, favorise ces dérives.

La publicité ciblant les enfants – à la télévision, sur Internet, dans les écoles et les supermarchés – concerne majoritairement des produits riches en graisses, sucres ou sel et influence directement leurs préférences, leurs demandes d’achat et leur consommation.

Pour y faire face, l’OMS recommande aux États membres d’adopter ou de renforcer des politiques encadrant la communication commerciale visant les enfants. Approuvées lors de la 63e Assemblée mondiale de la Santé en 2010, ces recommandations appellent à une coopération intersectorielle et internationale afin de créer un environnement alimentaire qui protège les enfants et les incite à des choix sains.

Dans ses recommandations, l’OMS avait invité les États membres à adopter des politiques fortes pour réduire l’impact de la publicité d’aliments riches en graisses, sucres et sel sur les enfants, en agissant sur l’exposition, la force des messages et le contrôle transfrontalier.

- Objectif principal : Réduire les effets de la commercialisation d’aliments riches en graisses saturées, acides gras trans, sucres libres ou sel sur les enfants.

- Double action : Diminuer à la fois l’exposition des enfants et la force des messages commerciaux.

- Choix d’approche : Étudier différentes stratégies, comme l’approche globale ou l’approche progressive (STEPwise), pour atteindre les objectifs.

- Définitions claires : Adopter des définitions précises des éléments clés de la politique pour garantir une mise en œuvre uniforme.

- Protection des lieux fréquentés par les enfants : Interdire toute forme de commercialisation dans les écoles, crèches, terrains de jeux, centres de santé et lors d’activités sportives ou culturelles.

- Rôle central des gouvernements : Diriger l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation de la politique, tout en évitant les conflits d’intérêts.

- Efficacité et ressources : Choisir l’approche la plus efficace selon les ressources disponibles et la charge pour les acteurs concernés.

- Coopération internationale : Réduire l’impact de la commercialisation transfrontalière d’aliments ciblant les enfants.

- Mécanismes d’exécution : Intégrer des systèmes de contrôle et définir clairement les sanctions et procédures de plaintes.

- Surveillance : Mettre en place un système de suivi avec des indicateurs précis pour vérifier l’atteinte des objectifs.

- Évaluation : Prévoir des indicateurs pour mesurer l’impact et l’efficacité de la politique.

- Recherche et données : Recenser les informations disponibles et encourager la recherche sur l’étendue, les effets et l’évaluation des politiques de réduction de la commercialisation.

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

![[Info Soirée] : « À la recherche du cadeau parfait »](https://files.defimedia.info/sites/default/files/styles/square_thumbnail/public/info-soiree-final-thumbnail_221225.jpg?itok=vqCNHt8l)