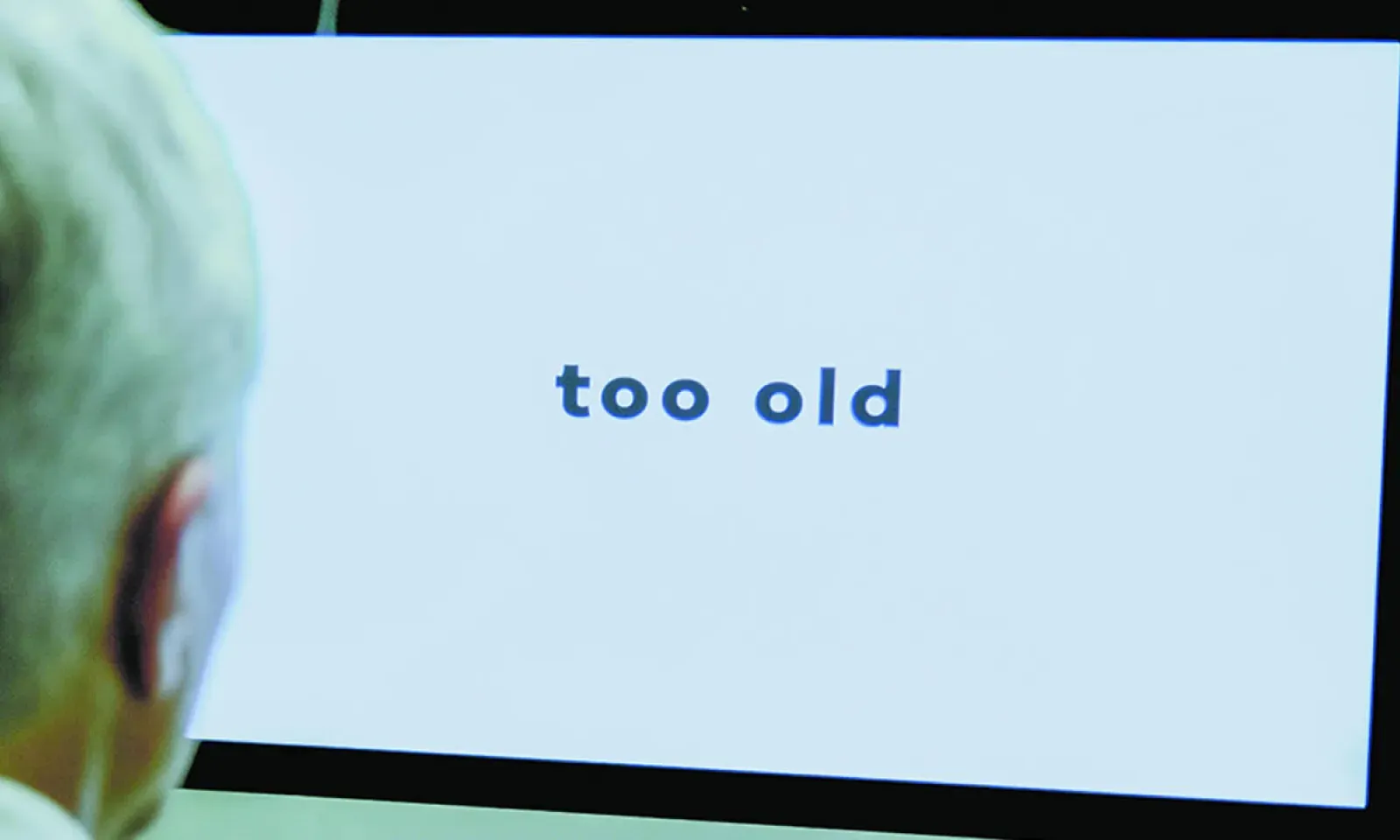

Nommés récemment à des postes-clés par le gouvernement, certains profils font grincer des dents. Si la critique politique pointe du doigt le favoritisme, un autre angle émerge plus sourdement : seraient-ils tout simplement… trop vieux ?

Ils ont 72, 75, parfois 78 ans. Leur nomination récente à la tête d’ambassades ou autres organismes publics par le gouvernement a suscité un flot de critiques. Si certains dénoncent des pratiques clientélistes, un reproche, plus insidieux, s’installe : seraient-ils tout simplement… trop vieux ? Derrière la polémique, une question de fond : et si ces crispations révélaient un malaise plus profond de notre société face au vieillissement, à la transmission du pouvoir, et à la légitimité liée à l’âge ?

Ces nominations ravivent un débat aussi vieux que la politique elle-même : faut-il saluer l’expérience ou s’inquiéter d’un système qui peine à se renouveler ? La question est sensible, car elle confronte deux lignes de fracture : celle du mérite et celle des préjugés liés à l’âge.

Dans un climat de défiance croissante et de lassitude citoyenne, chaque nomination devient un révélateur. Et lorsque le profil d’un(e) nommé(e) cumule âge avancé, passé politique et proximité avec le pouvoir, la suspicion s’installe : retour des anciens, absence de relève, clientélisme institutionnalisé… Le malaise n’est plus marginal, il est systémique.

Dans un pays où l’espérance de vie dépasse les 74 ans, et où 18,7 % de la population a déjà plus de 60 ans, la présence de seniors dans la sphère publique devrait être perçue comme une évidence. Et pourtant, chaque nomination de haut niveau impliquant une personne âgée provoque un déchaînement de commentaires : trop vieux, trop fatigué, déconnecté…

Pour le sociologue Rajen Suntoo, chargé de cours à l’université de Maurice (voir entretien), ces réactions sont révélatrices d’un phénomène en pleine expansion : « Les hommes et femmes politiques âgés, ainsi que leurs partisans, font l’objet de critiques virulentes sur les réseaux. Ces attaques prennent souvent la forme de stéréotypes ou de commentaires biaisés. » Car l’âge devient un raccourci commode, un chiffre brandi comme argument massue, sans évaluation rigoureuse des compétences réelles. À défaut de processus transparents, le soupçon prend le dessus.

L’expérience brandie comme prétexte

La question n’est pas de savoir si un individu de 75 ans peut encore diriger une institution. « Bien sûr que oui, répond Rajen Suntoo. Beaucoup de seniors sont encore physiquement et intellectuellement aptes, et leur loyauté comme leur expérience représentent des atouts indéniables. »

Mais où s’arrête la critique légitime de la compétence, de la connivence ou du favoritisme, et où commence le préjugé lié à l’âge ? « Je reconnais l’expérience de nos seniors, mais je pense qu’ils devraient la partager bénévolement et céder la place aux jeunes professionnels. » Sheila Bunwaree ne mâche pas ses mots. Pour la sociologue, les nominations de plusieurs personnalités âgées de plus de 70 ans à des postes importants ne peuvent être analysées en vase clos. « Toute question et réflexion autour de certains sujets demande que le contexte soit pris en considération. »

Et ce contexte, justement, est lourd de tensions : un marché du travail à bout de souffle, une population vieillissante, une formation souvent inadaptée aux réalités du terrain, une fuite des cerveaux persistante, et un héritage institutionnel fragilisé par des nominations politiques passées. « Presque toutes nos institutions ont subi des dysfonctionnements avec à la tête des nominés politiques. »

Sur les réseaux sociaux, les défenseurs de ces nominations avancent que l’expérience n’a pas d’âge, que les postes ne sont pas des récompenses politiques mais des mandats basés sur la compétence. Mais là encore, Sheila Bunwaree invite à ne pas se voiler la face : « Il faut absolument éviter de tomber dans l’âgisme, c’est-à-dire de discriminer ou avoir des préjugés envers des personnes âgées. Mais il faut aussi ne pas se cacher derrière le prétexte de l’expérience pour justifier la récompense politique. »

Elle poursuit : « Si on analyse le profil des nominés, ils sont presque tous des grands supporters, des agents ou des membres des partis politiques au pouvoir. On a beaucoup de jeunes professionnels dans la quarantaine, la cinquantaine avec l’expérience nécessaire qui sont mis hors-jeu par des septuagénaires et octogénaires. Sans aucun préjugé ou discrimination, il faut savoir si ces gens sont fit for purpose – mentalement et physiquement. Est-ce que c’est ça la méritocratie ? »

Le grand rendez-vous manqué de la méritocratie

Pour Sheila Bunwaree, l’Alliance du Changement a manqué un virage décisif. « Une des promesses les plus importantes, qui aurait pu apporter un plus à nos institutions, c’est la méritocratie et le fameux comité de sélection/nominations (Appointment Committee). Mais où est passé ce comité de sélection ? Cette promesse nous avait donné beaucoup d’espoir. Or, ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont des nominations politiques, à quelques exceptions près. »

Et les conséquences ne sont pas minces. « Beaucoup de jeunes Mauriciens ont perdu confiance. L’espoir qu’avait suscité l’Alliance du Changement a été très vite remplacé par la désillusion. »

Sheila Bunwaree tire la sonnette d’alarme : « C’est dangereux, car l’érosion de confiance dans la classe politique et la fracture sociale qui grandit amènent de nouvelles formes d’instabilité qui peuvent nuire à notre société. »

La sociologue y voit un cercle vicieux : « Non seulement la façon de faire de nos dirigeants et ces nominations tuent la possibilité de développer une culture méritocratique dont l’île Maurice pluriethnique a tellement besoin, mais elles poussent nos jeunes à aller chercher ailleurs. Comment réconcilier la fuite des cerveaux que le pays connaît et le soi-disant appel à la diaspora mauricienne ? »

Un nouveau pacte générationnel

Au-delà des critiques, Sheila Bunwaree plaide pour une transformation en profondeur. « Il faut absolument que la nation mauricienne bouge vers une ‘work ethic’ et un ‘meritocratic ethos’ où chaque employé sent qu’il ou elle est récompensé/e pour ses efforts et que la productivité a un sens dans sa vie personnelle aussi bien qu’au travail. »

Elle insiste également sur le rôle que peuvent jouer les aînés dans cet effort collectif : « On doit peut-être former nos personnes âgées pour qu’elles comprennent que le vrai sens du patriotisme demande un peu de selflessness et de faire de la place aux plus jeunes. Ce même sens du patriotisme peut, peut-être, les pousser à partager leurs expériences. »

Et de conclure : « L’île Maurice pourrait devenir un modèle dans ce sens. Je suis sûre qu’il y a pas mal de personnes à la retraite qui veulent laisser un meaningful legacy. »