- Progression de 43,7 % en une année

Maurice fait face à une recrudescence des cas de VIH/Sida. Après plusieurs années de relative stabilité, les chiffres pour 2024 révèlent une forte augmentation des nouvelles infections, touchant particulièrement les jeunes adultes et les hommes.

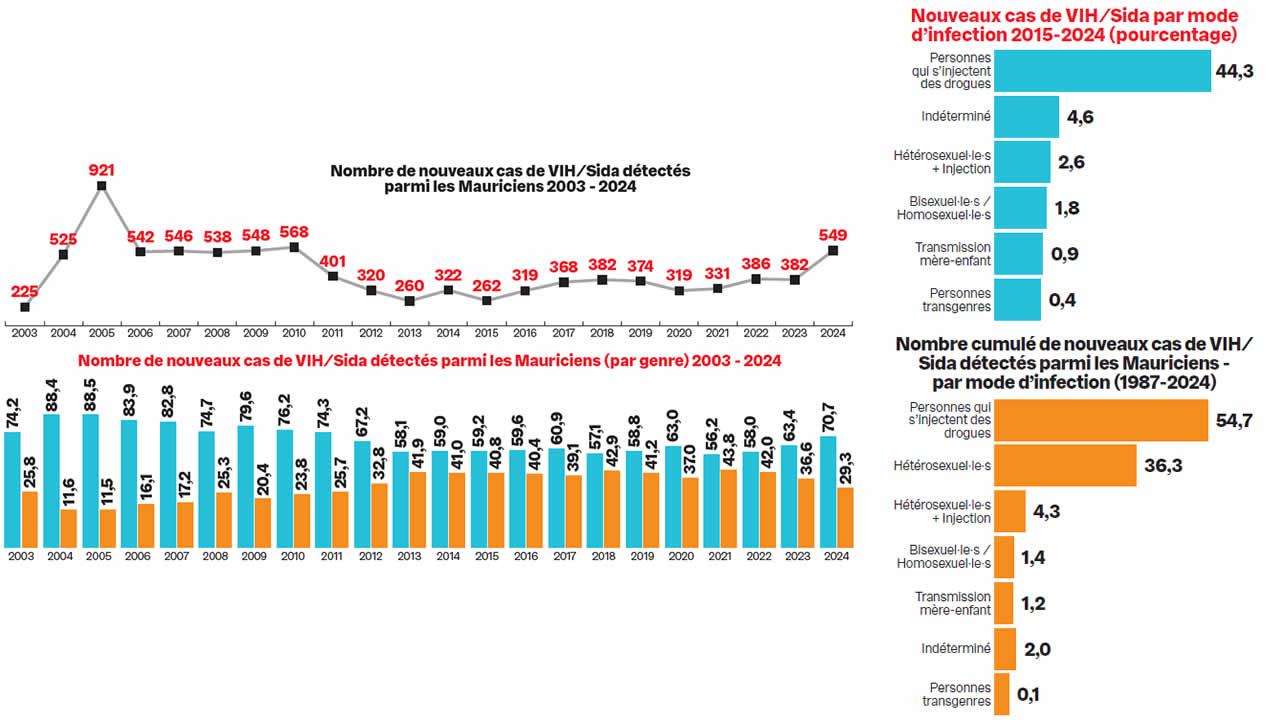

Après plusieurs années de relative stabilité, les chiffres du VIH/Sida repartent à la hausse à Maurice. L’année 2024 a marqué un tournant : 549 nouveaux cas ont été enregistrés parmi la population mauricienne, contre 382 en 2023. Ce bond représente une hausse de 43,7 % en seulement douze mois, selon les dernières données du Central Health Laboratory du ministère de la Santé.

Un retour en arrière dans les statistiques permet de mieux cerner cette évolution. Depuis 2003, le nombre de cas annuels a connu de fortes fluctuations (voir Tableau 1). Le plus haut niveau jamais atteint reste celui de 2005, avec 921 cas. Par la suite, une décrue progressive s’est amorcée, les chiffres se maintenant toutefois au-dessus de 500 jusqu’en 2010.

Une « embellie » a été observée entre 2012 et 2016, période durant laquelle les cas ont diminué de manière significative, avec un minimum de 260 cas en 2013. Mais dès 2017, les indicateurs repartent lentement à la hausse, oscillant entre 319 et 386 cas annuellement… jusqu’à ce rebond en 2024, qui représente le niveau le plus élevé depuis 14 ans.

Chez les non-Mauriciens, la courbe est tout aussi parlante (voir Tableau 2). Après un pic de 22 cas en 2007, la situation est restée relativement stable de 2010 à 2016, avec des chiffres compris entre 7 et 16 cas. Mais, là aussi, le retour de la hausse s’est amorcé après 2017, atteignant 24 cas en 2018. Depuis, les chiffres ont stagné autour de 20 à 25 cas par an… avant de doubler brutalement en 2024, pour atteindre 50 cas. Une progression soudaine, qui interpelle.

Autre constat marquant : les différences selon le sexe (Tableau 3). De 2003 à 2024, les hommes ont systématiquement représenté la majorité des cas. Le pic a été atteint en 2005, avec 88,5 % des nouvelles infections chez les hommes. Toutefois, cette prédominance masculine s’est atténuée au fil des années, pour atteindre son point le plus bas en 2021 : 56,2 % d’hommes contre 43,8 % de femmes. Mais cette tendance à l’équilibre s’est inversée récemment : en 2024, 70,7 % des nouvelles infections concernent les hommes, contre 29,3 % pour les femmes. Soit un écart qui remonte à 41,4 points de pourcentage.

Les données disponibles jusqu’en décembre 2024 indiquent que Maurice a enregistré un total cumulé de 9 762 cas de VIH/Sida. Un regard sur les tranches d’âge révèle une forte concentration parmi les jeunes adultes. Les 25-34 ans restent les plus concernés : ils représentent 35,3 % des nouveaux cas en 2024, suivis des 35-44 ans, avec 25,9 %. Les moins de 15 ans, quant à eux, ne représentent que 1,3 % des cas.

Les tendances de la dernière décennie (2015-2024) confirment cette réalité (Tableau 4). La tranche des 25-34 ans domine sans discontinuer, culminant à 38,3 % en 2024. Les 35-44 ans, bien que fluctuants, restent à un niveau élevé (22,2 % cette année). En revanche, les 15-24 ans sont en baisse continue : leur part est passée de 21,7 % en 2017 à 16,9 % en 2024. Chez les 45-54 ans, les variations sont plus modérées. Toutefois, les 55 ans et plus ont connu une chute marquée, passant de 15,7 % en 2023 à 9,3 % en 2024. Enfin, le taux chez les moins de 15 ans, resté faible tout au long de la période, a légèrement remonté à 1,3 %, après un creux à 0,5 % en 2023.

Nombre de nouveaux cas de VIH/Sida détectés parmi les Mauriciens - par groupe d’âge 2015 -2024

| Année | Groupe d’age | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| < 15 ans | 15 - 24 ans | 25 - 34 ans | 35 - 44 ans | 45 - 54 ans | 55 ans + | |

| 2015 | 3,1 | 19,3 | 32,8 | 24,0 | 16,0 | 4,6 |

| 2016 | 2,8 | 21,3 | 26,0 | 26,0 | 16,6 | 7,5 |

| 2017 | 2,7 | 21,7 | 28,3 | 23,1 | 15,2 | 9,0 |

| 2018 | 1,6 | 16,5 | 28,5 | 26,7 | 14,1 | 12,6 |

| 2019 | 1,6 | 18,2 | 29,1 | 24,3 | 16,6 | 10,2 |

| 2020 | 2,8 | 18,8 | 31,7 | 21,9 | 15,4 | 9,4 |

| 2021 | 2,7 | 16,0 | 28,4 | 26,0 | 14,8 | 12,1 |

| 2022 | 2,3 | 17,4 | 27,5 | 23,8 | 17,4 | 11,7 |

| 2023 | 0,5 | 17,3 | 28,8 | 23,8 | 13,9 | 15,7 |

| 2024 | 1,3 | 16,9 | 38,3 | 22,2 | 12,0 | 9,3 |

Modes d’infection : les usagers de drogue toujours les plus touchés

Depuis la découverte du premier cas de VIH/Sida à Maurice en 1987, un mode de transmission s’est largement imposé : l’injection de drogue. Plus de trois décennies après, cette voie reste la principale source d’infection dans le pays. Les données cumulées parlent d’elles-mêmes : 54,7 % des cas recensés concernent des personnes qui s’injectent des drogues (People Who Inject Drugs – PWIDs).

En deuxième position, la transmission hétérosexuelle représente 36,3 % des infections. Les autres modes de transmission : 4,3 % pour les personnes hétérosexuelles qui s’injectent des drogues, 1,4 % pour les personnes bisexuelles ou homosexuelles, 1,2 % pour la transmission mère-enfant, 0,1 % pour les personnes transgenres, et 2,0 % de cas dont la voie de transmission n’a pu être déterminée.

L’année 2024 confirme cette dualité entre injection de drogue et transmission hétérosexuelle. Sur les 549 nouveaux cas recensés, 45,4 % concernent des personnes hétérosexuelles, suivies de très près par les PWIDs avec 44,3 %. Les autres formes de transmission restent marginales : 4,6 % de cas non déterminés, 2,6 % chez les hétérosexuels qui s’injectent des drogues, 1,8 % chez les personnes bisexuelles ou homosexuelles, 0,9 % pour les transmissions mère-enfant, et 0,4 % chez les personnes transgenres.

Mais au-delà de ces chiffres annuels, une lecture sur la dernière décennie permet de mieux cerner les dynamiques à l’œuvre. L’augmentation globale des cas de VIH/Sida est principalement attribuée aux PWIDs. Même si les nouveaux cas hétérosexuels ont été légèrement plus nombreux en 2024 – 249 contre 243 chez les PWIDs – c’est chez ces derniers que l’évolution est la plus spectaculaire : plus de 100 % d’augmentation par rapport à l’année précédente. À titre de comparaison, la transmission hétérosexuelle affiche une tendance à la hausse plus régulière. Elle est passée de 137 cas en 2015 à un pic de 257 en 2021, avant de légèrement fluctuer jusqu’à atteindre 249 cas en 2024.

Déni, risques et stigmatisation : un cocktail explosif

ÀMaurice, le fléau du VIH/Sida reprend du terrain, alimenté par un cocktail explosif de déni, de comportements à risque et de pratiques sexuelles dangereuses.

« Nombreux sont ceux qui croient que la maladie ne les atteindra pas et ont des rapports sexuels non protégés avec de multiples partenaires », alerte le Dr Shivanee Woodun, responsable de l’AIDS Unit et du National Aids Secretariat. Elle observe avec inquiétude l’évolution des comportements, particulièrement chez les jeunes.

« Nombreux sont ceux qui sont dans le déni et se croient totalement à l’abri du virus. Mais il y a aussi la pratique du ‘chemsex’ pratiquée par les jeunes qui prennent des substances pour augmenter, selon eux, le plaisir », explique-t-elle. Cette pratique augmente considérablement les risques d’infection, car elle altère la capacité à se protéger.

L’usage de drogues injectables demeure également un vecteur important de transmission. « Si la situation était relativement contrôlée auparavant, il semble que ceux concernés aient recommencé à prendre des risques. » Le Dr Woodun s’interroge sur l’efficacité actuelle des programmes d’échange de seringues (voir plus loin) et de substitution à la méthadone.

Cette situation explique-t-elle la hausse des nouveaux cas ? Le Dr Woodun évoque plusieurs facteurs, dont l’intensification des dépistages, notamment dans les populations où la prévalence était déjà élevée. « Environ 30 % des nouveaux cas ont été identifiés chez des patients admis pour d’autres problèmes de santé. » L’introduction de l’autodépistage (self-testing) a également contribué à faire émerger des cas qui seraient restés dans l’ombre auparavant.

Cependant, derrière ces chiffres se cache un obstacle persistant : la stigmatisation. « Les gens sont plus enclins à faire un test de dépistage du diabète que du VIH », déplore la responsable. Cette réticence provoque des retards dans la prise en charge, avec des patients qui ne se présentent qu’à un stade avancé de la maladie.

La stigmatisation freine aussi l’accès aux outils de prévention modernes comme la PrEP (prophylaxie pré-exposition) et la distribution de seringues.

« Beaucoup ont peur du regard des autres et évitent les centres de santé pour bénéficier de la PrEP. »

Pour contourner ces obstacles, l’AIDS Unit déploie des approches novatrices. Des membres de la communauté sont désormais formés pour réaliser des tests rapides : « Ces personnes, souvent issues d’ONG, ont été accréditées pour effectuer les dépistages sans être nécessairement des professionnels de santé. »

La collaboration avec les associations comme Pils s’avère précieuse : « Ces ONG travaillent directement sur le terrain et comprennent les besoins réels des personnes. » De plus, le centre Banian, fruit d’un partenariat entre le ministère de la Santé et Pils, offre désormais l’accès à la PrEP dans un cadre moins institutionnel, avec la présence hebdomadaire d’un médecin et d’un infirmier de l’AIDS Unit.

Parallèlement, des efforts sont menés pour sensibiliser le personnel soignant. « Certains manquent parfois de tact avec les personnes séropositives, souvent par manque d’information ou à cause de mythes persistants sur la transmission », reconnaît le Dr Woodun. Un accompagnement psychologique est désormais proposé aux patients : « Avec ce soutien, ils adhèrent mieux à leur traitement et deviennent indétectables, cessant ainsi de transmettre le virus. »

Depuis les premiers cas identifiés en 1987 jusqu’à fin 2024, Maurice a officiellement enregistré 9 762 infections au VIH. Mais l’AIDS Unit estime à environ 12 000 le nombre réel de personnes séropositives. « Notre objectif est que chacun connaisse son statut pour démarrer rapidement un traitement et devenir indétectable, rendant la transmission quasi-impossible », affirme le Dr Woodun.

Concernant l’augmentation des cas parmi les étrangers, elle l’attribue à leur présence croissante dans le pays, tandis que des campagnes régulières ciblent les jeunes dans les établissements scolaires. Si elle réfute l’idée d’un laisser-aller généralisé, la spécialiste insiste sur la nécessité d’intensifier la sensibilisation.

Un million de seringues contre le Sida chaque année

« La prévalence du VIH parmi les usagers de drogues par injection est passée de plus de 50 % en 2005 à 21 %, selon l’enquête IBBS (Enquête intégrée sur le comportement et la surveillance biologique) de 2020 », révèle le Dr Nitish Raj Sookool, Officer-in-Charge à la Harm Reduction Unit (HRU) du ministère de la Santé. Cette amélioration témoigne de l’efficacité des stratégies de réduction des risques déployées depuis 2006, où le programme d’échange de seringues occupe une place centrale, aux côtés de la thérapie de maintenance à la méthadone et des traitements antirétroviraux.

Chaque année, entre 800 000 et 1 million de seringues stériles sont distribuées à travers l’île depuis cinq ans, permettant aux usagers de drogues injectables d’éviter le partage de matériel contaminé, principale voie de transmission dans cette communauté. Le programme va au-delà de la simple distribution de seringues et inclut également des préservatifs et du gel lubrifiant, complétant ainsi l’approche préventive.

Les modalités de distribution ont récemment évolué pour maximiser l’impact du programme. « Auparavant, la distribution se faisait uniquement à travers les caravanes. Depuis mai 2024, elle s’effectue aussi sur les sites de traitement des usagers de drogues », explique le Dr Sookool. Cette évolution, mise en œuvre en partenariat avec des ONG comme Ailes et CUT, permet d’atteindre plus efficacement les populations à risque là où elles se trouvent. Le ministère de la Santé ne compte pas s’arrêter là, avec le lancement imminent d’une nouvelle caravane mobile destinée à renforcer le travail de proximité (outreach) auprès des consommateurs les plus marginalisés.

Si le programme d’échange de seringues a permis de contrôler l’épidémie parmi les usagers de drogues, une tendance préoccupante émerge ces dernières années. « Nous observons une hausse récente des cas de VIH/Sida, particulièrement entre 2023 et 2024. Cette augmentation concerne surtout les hétérosexuels et non les usagers de drogues injectables, comme c’était le cas auparavant », alerte le Dr Sookool.

D’où l’urgence, selon lui, « de redéfinir nos priorités et de mieux cibler nos interventions sur cette population ».

Source : rapport du Central Health Laboratory du ministère de la Santé