Le rationnement se profile après un répit de quelques mois

Les autorités activent les premières restrictions d’irrigation, tandis que le niveau des réservoirs recommence à baisser. Entre amélioration temporaire et vulnérabilité structurelle, l’île cherche des solutions durables à sa fragilité hydrique.

Les vannes ne sont pas encore fermées, mais le compte à rebours a commencé. Face à l’absence de pluies, la gestion des ressources hydriques du pays s’annonce déterminante. Après une réunion, jeudi, en présence du ministère des Services publics, une première décision est tombée.

Maurice active ainsi la première phase de restrictions. Celle-ci concerne notamment l’irrigation des cultures vivrières des Plaines du Nord, limitée à deux fois par semaine, soit les lundis et jeudis uniquement, à compter du 3 novembre 2025. À partir de cette date, l’irrigation des champs de canne sera, elle, suspendue jusqu’à nouvel ordre. « C’est la première étape d’un processus graduel. L’objectif est d’éviter un épuisement prématuré des ressources », explique une source dans les milieux concernés.

La canne, pilier historique de l’économie mauricienne, est donc la première victime d’un rationnement progressif. Les autorités veulent préserver l’eau pour les cultures vivrières, jugées plus sensibles et vitales pour la sécurité alimentaire. « Nous devons faire des choix difficiles, mais nécessaires. Les légumes continueront d’être irrigués, car ils nourrissent directement la population », souligne l’informateur.

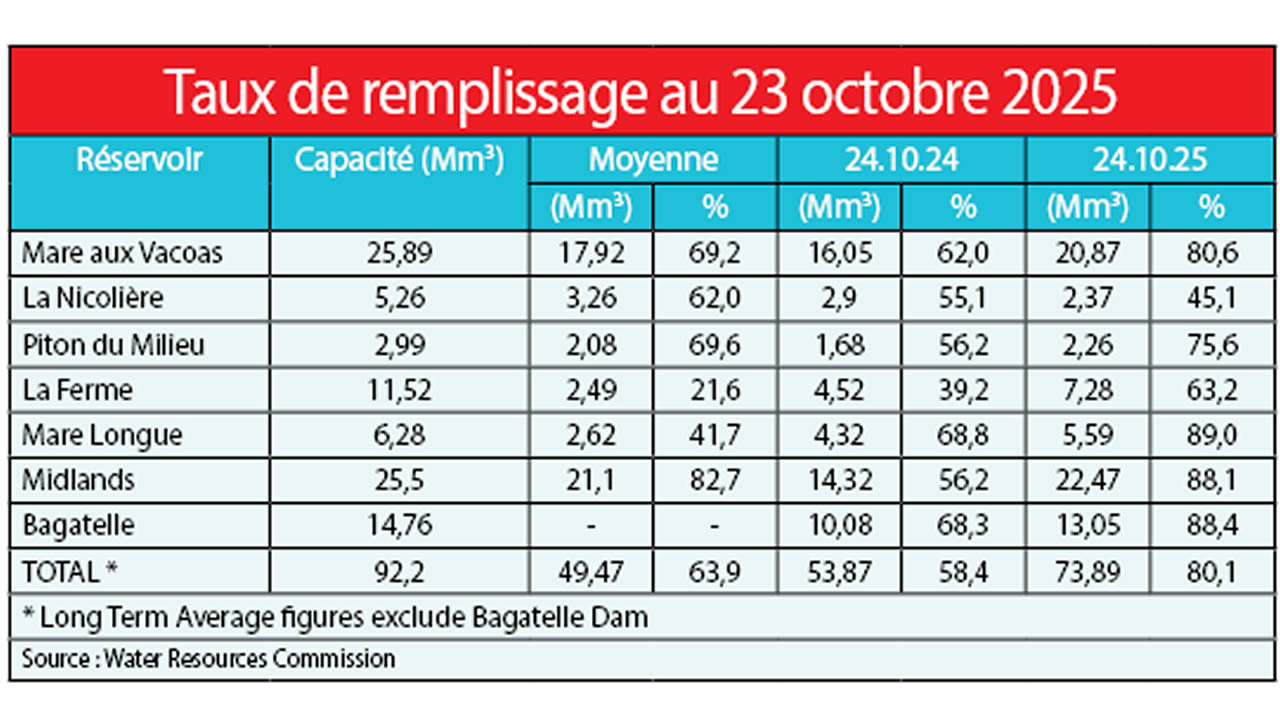

Pourtant, les chiffres publiés par la Water Resources Commission au 24 octobre 2025 montrent une embellie généralisée, comparée à la même période l’année dernière. Le taux moyen de remplissage des réservoirs est à 80,1 %, contre 58,7 % en 2024. À Mare aux Vacoas, plus grand réservoir du pays, la capacité atteint 81,1 % contre 63,9 % l’an dernier. Même tendance à Piton du Milieu, qui passait de 56,2 % à 75,6 %, et à La Ferme, dont le taux bondissait de 39,2 % à 63,2 %. Les réservoirs de Midlands et Mare Longue enregistraient les meilleures performances, culminant respectivement à 88,1 % et 89,0 %, tandis que le Bagatelle Dam affichait un taux similaire de 88,4 %.

Seule ombre au tableau : La Nicolière, dont le niveau baisse de 55,1 % à 45,1 %, une situation que les autorités attribuent à une demande accrue sur le plateau central. Ce réservoir, qui alimente le Nord, inquiète particulièrement aujourd’hui. Midlands Dam, plus au centre, subit lui aussi une baisse de son volume utile. « La situation reste suivie de très près », fait-on comprendre.

Le problème ? Selon les services météorologiques de Maurice, aucune pluie significative n’est attendue avant novembre. Le phénomène El Niño, déjà actif dans la région, accentue cette tendance sèche. En bouleversant les régimes de vent et de température dans le Pacifique, il dérègle les pluies de l’océan Indien. Moins d’eau, plus de chaleur, plus d’évaporation : le triptyque redouté par les agriculteurs.

Déjà éprouvés par la hausse des coûts de production, ils craignent des rendements en chute libre. « Si l’eau devient trop rare, la canne sera plus courte, le sucre moins riche. C’est une double peine », déplore un planteur du Nord.

Cellule de crise

Entre-temps, le ministère de tutelle s’apprête à réactiver sa cellule de crise dans les jours à venir. Cette structure réunira la Central Water Authority, la Water Resources Commission (WRC), et les services météorologiques de Maurice. Objectif : coordonner les possibles actions d’urgence, ajuster les restrictions en temps réel et prioriser les zones les plus vulnérables. « Nous ne pouvons pas attendre que la situation dégénère pour agir. Les premières mesures doivent être préventives », insiste un cadre du ministère.

Parmi les actions déjà enclenchées : le forage de puits supplémentaires et l’installation prochaine de Containerized Pressure Filters additionnels, ces dispositifs qui filtrent et optimisent la distribution d’eau dans les zones les plus sous pression.

Et si la sécheresse s’aggravait ? Le gouvernement planche déjà sur une phase 2 de restrictions, similaire à celle appliquée en début d’année. Elle impliquerait une interdiction des karchers, car wash et autres usages non essentiels de l’eau potable. « Ce serait une décision difficile, mais inévitable, si les réservoirs continuent à se vider », admet un responsable.

Dans ce scénario, la population serait directement concernée. Les horaires de distribution d’eau pourraient être revus, voire alternés – une éventualité que les autorités refusent pour l’instant d’évoquer publiquement. « La situation est suivie au quotidien. Aucune décision n’a encore été prise », tempère un porte-parole.

La situation préoccupante de début 2025

Le contraste est saisissant avec le début de l’année. La situation était alors préoccupante, rappelant le spectre de 1999. À la mi-février 2025, les réserves totales en eau des réservoirs du pays s’élevaient à 37,9 %. Une marge supérieure à celle de 2000 (26,9 %), mais qui traduisait néanmoins une tendance inquiétante. La Water Resources Commission avait d’ailleurs qualifié la dynamique observée d’« inquiétante ».

La sécheresse s’était installée progressive-ment. En juillet 2024, la pluviométrie n’avait atteint que 36 % de la moyenne, faisant de ce mois le plus sec depuis 1904. Août 2024 s’était classé troisième parmi les mois d’août les plus secs des vingt dernières années, et septembre 2024, avec 46 % de la moyenne, était le dixième mois de septembre le plus sec depuis 1904. Face à l’assèchement des rivières, le ministère avait décidé d’examiner 174 nappes phréatiques à travers le pays. Des mini-réservoirs avaient été installés sur 12 sites, tandis que des équipes étaient mobilisées sur l’ensemble de l’île pour détecter et réparer les fuites sur le réseau.

Le Nord du pays à bout de souffle

L’Irrigation Authority (IA) est confrontée, depuis plusieurs semaines, à une pénurie d’eau qui affecte directement les activités agricoles, notamment dans le Nord : Triolet, Morcellement André, Fond-du-Sac, The Vale, Plaine-des-Papayes, Solitude, Pointe-aux-Piments, Cottage, Forbach, et L’Espérance Trébuchet. À partir du 3 novembre, l’irrigation n’y sera autorisée que deux fois par semaine pour les cultures vivrières. Aucune irrigation ne sera permise pour la canne déjà en terre, une situation qui fragilise les planteurs. Et si la sécheresse persiste, cette fréquence pourrait encore être réduite.

Le président du conseil d’administration, Salil Roy, rappelle que l’IA ne dessert pas uniquement le secteur agricole. « Chaque jour, 24 000 m³ d’eau sont injectés dans le réseau de la CWA. Cette eau est prélevée, traitée et redistribuée dans les circuits domestiques, notamment dans les circonscriptions n°5 (Pamplemousses/Triolet) et n°6 (Grand-Baie/Poudre d’Or) », explique-t-il.

Mais cette interconnexion avec la CWA réduit la quantité d’eau disponible pour l’agriculture. « Pour répondre aux besoins des planteurs, il nous faudrait 90 000 m³ d’eau par jour. Or, nous n’en recevons actuellement que 40 000 m³ », précise Salil Roy, qui préside également la Planters Reform Association. « Sur cette quantité, 25 000 m³ sont destinés aux cultures maraîchères et 15 000 m³ à la canne à sucre. »

« L’eau part à la mer »

Il déplore une situation devenue critique. « Pendant la repousse de la canne, en juin, nous n’avions déjà pas assez d’eau. Aujourd’hui, c’est pire. C’est très difficile pour les petits planteurs qui dépendent entièrement de l’irrigation. »

Dans l’attente de la prochaine saison sèche, Salil Roy dénonce un gaspillage inacceptable. « Je ne comprends pas pourquoi l’eau de la rivière Citron continue à se déverser dans la mer. Autrefois, l’IA détenait les Water Rights sur cette rivière, mais nous les avons perdus. Nous avons fait une demande pour les récupérer. Si cela aboutit, nous pourrons pomper cette eau, la réintroduire dans notre réseau et ainsi aider les planteurs. »

Le président de l’IA souhaite aussi récupérer l’eau du Pont Lardier et de la rivière des Anguilles, qui se perdent actuellement dans l’océan. Il plaide pour une refonte complète de la politique de captage. « Il faut construire davantage de barrages agricoles pour stocker l’eau de pluie, et mettre en place des filtres sous pression mobiles afin de mieux capter l’eau de surface. »

Salil Roy rappelle que le Nord du pays possède certaines des terres les plus fertiles de Maurice. « Si nous disposions d’une irrigation régulière, la production de légumes pourrait être exceptionnelle », affirme-t-il. Mais faute d’eau, les champs dépérissent. « C’est chagrinant de voir les planteurs perdre leurs récoltes. On a l’impression que la canne à sucre, qui a façonné notre économie et notre paysage, est aujourd’hui négligée. »

Pour limiter le gaspillage, l’IA envisage d’étendre le système d’irrigation au goutte-à-goutte, plus économe en eau. L’organisme espère aussi que la sécheresse de cette année ne sera pas aussi sévère que celle de 2024. « Les ressources existent, mais elles sont mal exploitées », conclut Salil Roy. « Ce qu’il faut maintenant, c’est une volonté ferme et des décisions rapides pour sauver nos plantations, nos planteurs et notre avenir agricole. »

Prem Saddul, ancien Chairman de la CWA : « Si l’eau avait un vrai prix, elle serait mieux respectée »

Pour Prem Saddul, ancien président du conseil d’administration de la CWA et consultant hydrogéologue, la crise de l’eau à Maurice n’est pas seulement une affaire de climat. C’est d’abord une question de gestion et de proactivité. Selon lui, dès le mois de septembre, le pays devrait planifier l’usage de son capital hydrique jusqu’aux prochaines grosses pluies.

« Nous devons faire des coupures programmées, pas subir des coupures de crise », affirme-t-il. L’expert déplore un manque d’éducation, de sensibilisation à la sobriété hydrique et une consommation débridée. « Notre consommation par jour/par tête d’habitant est plus élevée que celle du Royaume-Uni, de Singapour ou de la Malaisie. Les Mauriciens consomment l’eau selon leurs envies, pas selon leurs besoins », note-t-il, appelant à un changement de comportement collectif.

Il cite l’exemple de Rodrigues, où la population a appris à capter et à stocker l’eau avant de l’utiliser avec parcimonie. « Les Rodriguais ont compris que chaque goutte compte. Nous devrions nous en inspirer », insiste-t-il.

Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les citoyens. Les autorités doivent, elles aussi, revoir leur approche. Prem Saddul rappelle qu’environ 100 millions de mètres cubes d’eau douce s’écoulent chaque année vers la mer, faute d’une infrastructure efficace pour la capter et la redistribuer. « Il ne faut pas que Maurice devienne un water-stressed country. Nous avons suffisamment d’eau, en prenant en compte notre pluviométrie annuelle, mais elle est mal gérée », martèle-t-il.

Pour lui, une tarification plus réaliste encouragerait une utilisation rationnelle. « Si l’eau avait un vrai prix, elle serait mieux respectée », avance-t-il. Toutefois, il plaide pour une réforme partenariale plutôt qu’une privatisation. « La CWA ne peut pas tout faire seule. Il faut un partenaire stratégique, avec une win-win situation, pas un vendeur d’eau », conclut-il.

Des solutions à long terme en gestation

Face à la pression croissante sur les ressources hydriques, le ministère de l’Énergie et des Services publics envisage une nouvelle piste pour sécuriser l’approvisionnement en eau dans la région Nord : le dessalement de l’eau de mer à grande échelle. Un appel à manifestation d’intérêt vient d’être lancé pour recruter une firme de consultants chargée de réaliser une étude de faisabilité sur ce projet d’envergure.

L’étude portera sur la création d’une usine capable de produire entre 10 000 et 50 000 mètres cubes d’eau par jour. Le consultant sélectionné devra analyser plusieurs paramètres : les sites potentiels, les technologies de dessalement les plus adaptées, les coûts d’investissement et d’exploitation, ainsi que les impacts environnementaux. L’objectif est de déterminer la solution la plus réaliste et la plus durable pour renforcer le réseau d’approvisionnement en eau potable.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à diversifier les sources d’eau et à réduire la dépendance aux ressources souterraines ainsi qu’aux réservoirs, aujourd’hui fragilisés par les sécheresses répétées et les effets du changement climatique. Le Nord de Maurice, en pleine expansion résidentielle et touristique, figure parmi les régions les plus vulnérables à ces aléas.

Le ministère espère que cette étude ouvrira la voie à un projet pilote capable de transformer la gestion de l’eau à Maurice. Le dessalement, déjà adopté dans plusieurs pays insulaires, apparaît comme une alternative prometteuse pour garantir la sécurité hydrique à long terme.

15 nouvelles stations de filtration

Dans l’immédiat, la CWA a lancé la mise en place de 15 stations de filtration sous pression conteneurisées, équipées de systèmes de chloration, sur neuf sites stratégiques de l’île : Rivière Papayes, Rivière Takamaka, Rivière Congiano, Rivière Françoise – Constance, Rivière Françoise – Montagne Maurice, Rivière Françoise – l’Étoile, Grande Rivière Sud-Est, le réservoir de Bois Puant et le Bassin Baudot.

Le projet prévoit la construction d’infra-structures solides pour accueillir ces installations. Des plateformes en béton armé seront réalisées pour soutenir les containers et les réservoirs de lavage. Selon les besoins de chaque site, des locaux techniques comprenant salles de pompes, salles de contrôle, locaux de chloration et prises d’eau, seront également construits.

L’objectif de ces stations est de garantir un fonctionnement autonome, nécessitant un minimum d’intervention humaine. Chaque unité sera équipée pour permettre un contrôle et une surveillance à distance, avec protections électriques et démarrage/arrêt automatiques en fonction de l’électricité et de l’approvisionnement en eau. Les stations sont conçues pour s’arrêter automatiquement lorsque la turbidité atteint un seuil maximal, via une vanne de dérivation, assurant ainsi un traitement sécurisé et continu.

Ces stations de filtration permettront de traiter l’eau brute, d’éliminer les matières en suspension et de réduire la turbidité, afin de garantir une eau conforme aux normes de potabilité mauriciennes, telles que définies par la loi sur la protection de l’environnement de 1991.

Au-delà de l’urgence, cette sécheresse naissante rappelle une réalité : Maurice reste vulnérable face aux aléas climatiques. Malgré les investissements dans les barrages et les projets d’adduction, le pays dépend encore trop des pluies saisonnières.

Si le projet de dessale-ment se concrétise, il pourrait marquer une étape décisive vers une gestion plus résiliente et durable des ressources en eau du pays. Mais comme le souligne la Water Resources Commission, cette amélioration temporaire doit être consolidée par une gestion prudente et durable. Car si 2025 marque un répit, le spectre du changement climatique impose de repenser durablement la sécurité hydrique du pays.