Oublions les villes grises, saturées, étouffantes… L’heure est venue d’imaginer des espaces urbains plus verts, plus connectés, plus créatifs, plus inclusifs, plus audacieux. À l’occasion des municipales, posons-nous la question suivante : quelle ville voulons-nous vraiment ?

Des villes plus vertes

Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur : «S’intégrer dans l’espace vert existant, sans trop le perturber»

Comment concilier densification urbaine et développement de véritables infrastructures écologiques dans une île comme Maurice ?

Comment concilier densification urbaine et développement de véritables infrastructures écologiques dans une île comme Maurice ?

Contextualisons d’abord : depuis des années, on évoque une augmentation de la population et un développement de plus en plus intense. Mais aujourd’hui, la population de Maurice est vieillissante, et la population mondiale est en baisse. Il faut donc revoir notre vision du développement en tenant compte de ces réalités.

À Maurice, nous avons déjà atteint la densification maximale de nos infrastructures. Plutôt que de penser à construire toujours plus, il faudrait songer à optimiser ce qui existe. Pour cela, il faut adopter une logique d’économie circulaire afin de faire revivre nos villes.

Je suis un enfant de Quatre-Bornes. Aujourd’hui, on y trouve de nombreuses maisons abandonnées et des infrastructures délaissées. Il est temps de leur redonner vie, de les réutiliser et de les rendre plus vertes. Cela passe par la revitalisation des zones bétonnées, la transformation des villes en espaces plus piétonniers, et la création d’îlots verts. Il faut des zones où l’on puisse se ressourcer au milieu du béton, à l’image de Central Park à New York.

Il faut aussi tenir compte du changement climatique : certaines zones urbaines deviendront inhabitables avec la montée du niveau de la mer. Nous gaspillons nos infrastructures au lieu de les réutiliser intelligemment. C’est comme acheter des produits emballés dans du plastique qu’on jette aussitôt. Il faut réutiliser, végétaliser nos infrastructures, utiliser des matériaux plus intelligents, et anticiper les effets du changement climatique et de la baisse démographique à venir.

Au-delà des arbres et des parcs, que signifie intégrer « la nature » comme système vivant dans l’urbanisme contemporain ?

La logique actuelle du développement, c’est de détruire tous les espaces verts, puis de créer un petit parc dans le projet pour « compenser ». La nouvelle approche, c’est de s’intégrer dans l’espace vert existant, sans trop le perturber.

Il ne s’agit plus de construire puis de compenser légèrement, mais de s’insérer dans un système déjà en place. Cela signifie construire des infrastructures écologiques qui n’affectent pas négativement leur environnement naturel.

L’aménagement des mini-forêts est-il une manière de compenser, selon vous ?

Oui. Si l’on développe une zone autrefois boisée, il faudrait créer des bâtiments compatibles avec la forêt, et non pas tout raser pour replanter ensuite. Sur une zone agricole ou verte, il faut intégrer des bâtiments avec respect, plutôt que de bétonner puis de compenser.

Les mini-forêts sont une forme de compensation intéressante, mais pour les nouveaux développements, il faut aller au-delà. Il faut penser en termes d’intégration, pas de réparation.

Dans quelle mesure la renaturation des espaces urbains peut-elle devenir un outil de justice sociale et non seulement environnementale ?

Dans plusieurs villes européennes, on trouve déjà des jardins communautaires et des espaces verts, car on a compris l’importance de pouvoir cultiver ses légumes, même en ville. Aujourd’hui, on développe de nouveaux quartiers avec un accès à la culture vivrière, aux espaces verts, aux lieux de sport, et à des environnements sains pour les enfants.

Cette direction est fondamentale pour la justice sociale. Elle touche à la sécurité alimentaire, à la mixité sociale, et à l’équité d’accès aux espaces communs. Il faut créer des lieux agréables et accessibles à tous, pour un meilleur équilibre des services offerts à toute la population.

Des villes connectées

Francois Mark, entrepreneur et fondateur/PDG de ReUSE Revamp : «Une smart city inclusive à hauteur d’humain est possible»

La smart city peut-elle exister à une échelle modeste, avec des outils accessibles à tous, y compris dans des quartiers populaires ?

La smart city peut-elle exister à une échelle modeste, avec des outils accessibles à tous, y compris dans des quartiers populaires ?

La smart city peut exister à une échelle modeste, avec des outils accessibles à tous, y compris dans les quartiers populaires. Une ville intelligente ne repose pas uniquement sur des technologies de pointe, mais avant tout sur des communautés intelligentes, une culture inclusive et un environnement durable. C’est un lieu où l’on vit, travaille et se divertit de manière harmonieuse, avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie de tous, en commençant par celle des habitants les plus proches.

Les outils et les technologies mis en place doivent profiter à l’ensemble de la communauté. Cela inclut la production et la distribution intelligentes d’énergie, des méthodes durables de culture alimentaire, ainsi que des pratiques de construction adaptées qui préviennent les inondations et renforcent la résilience. Même les communautés modestes peuvent adopter ces solutions innovantes pour créer un cadre de vie plus équitable et efficace.

Une fois l’infrastructure mise en place — que ce soit par les autorités ou par les promoteurs du concept de smart city —, il est essentiel que la communauté qui y vit s’en approprie la gestion. Cela signifie qu’elle doit veiller à la maintenir, à la protéger, et surtout à contribuer activement à son évolution. La participation citoyenne est un pilier fondamental de la réussite d’une smart city à long terme.

Comment éviter que la ville numérique aggrave les fractures sociales au lieu de les réduire ?

La ville numérique peut devenir un puissant levier d’inclusion sociale si elle est pensée de manière éthique, inclusive et participative. Il ne s’agit pas simplement d’infrastructures connectées, mais d’une démarche solidaire, centrée sur l’humain. Pour éviter l’exclusion numérique, il faut garantir que les technologies utilisées dans la ville intelligente soient accessibles à tous, y compris dans les quartiers défavorisés.

Cela passe par des dispositifs technologiques simples, réutilisables et peu coûteux ; une connectivité élargie (Wi-Fi public, réseaux communautaires) ; et des équipements disponibles dans des lieux de vie comme des centres communautaires, bibliothèques ou écoles.

Pour rendre la technologie accessible et durable, nous pouvons équiper les PME, les étudiants, les ONG et les écoles avec des outils numériques à bas coût. Il faut également former des techniciens locaux à l’upcycling et à l’utilisation de technologies open-source ou cloud. Créer un écosystème économique circulaire, où collecte, réparation, distribution et formation s’articulent, peut générer des emplois durables. ReUSE Revamp, par exemple, lutte contre la pollution numérique, le gaspillage et l’inégalité d’accès, en redonnant vie à des équipements électroniques destinés à être jetés.

L’éducation technologique joue aussi un rôle clé. Elle vise à éveiller les jeunes à la science, à l’ingénierie et à l’innovation, notamment dans les zones peu desservies. Ces initiatives développent les compétences techniques, l’esprit d’équipe et l’entrepreneuriat, dans une logique de développement durable. Ces programmes, organisés en dehors du cadre scolaire, peuvent être menés dans des espaces comme des centres de sciences ou des makerspaces, et visent une inclusion maximale de la jeunesse mauricienne.

Une fois les infrastructures déployées, les communautés locales doivent être formées et responsabilisées pour maintenir et faire évoluer ces outils, créer leurs propres usages et participer aux décisions de gouvernance numérique. Pour que la ville numérique soit un levier d’égalité plutôt qu’un facteur d’exclusion, elle doit s’appuyer sur des initiatives ancrées dans les réalités sociales locales. Ces projets permettent de réduire la fracture numérique, de former les générations futures, et de déployer une culture technologique durable et inclusive.

Quelles données urbaines gagnerait-on à mieux exploiter localement pour améliorer la gestion quotidienne des villes mauriciennes ?

Une meilleure gestion quotidienne des villes pourrait s’appuyer sur plusieurs catégories de données encore peu valorisées ou exploitées de façon fragmentaire. De plus, une exploitation fine des données environnementales permettrait, par exemple, une cartographie dynamique des déchets (ménagers, plastiques, électroniques, organiques), un suivi de la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et l’identification des zones à risque. Il est regrettable que seule une infime partie des déchets électroniques générés soit traitée. En intégrant des données issues des points de collecte, des volumes par habitant et des circuits de traitement, on peut rationaliser les efforts de recyclage et d’upcycling.

Autre domaine à optimiser : la mobilité urbaine. Les données sur les flux de transport, les modes de déplacement alternatifs (vélo, marche, bus) ou la fréquentation des routes sont essentielles pour repenser les transports publics, réduire les embouteillages et concevoir des infrastructures inclusives. Une approche participative permettrait ici d’impliquer les citoyens via des applications mobiles de signalement ou de suivi en temps réel, avec des données réutilisables par les communes.

Pour favoriser l’inclusion numérique, pourquoi pas une cartographie des foyers sans Internet, des zones mal couvertes et des quartiers sous-équipés. Ces données guideraient les politiques publiques vers plus d’équité d’accès à l’éducation, aux services et au travail.

Et pour construire une ville apprenante, nous pourrions collecter des données sur la fréquentation des bibliothèques, maisons de jeunes, et centres communautaires. Pour améliorer la gestion quotidienne des villes mauriciennes, il est crucial de mieux exploiter des données environnementales, de mobilité, d’inclusion numérique, d’éducation, d’énergie, et de participation citoyenne.

Des villes culturelles

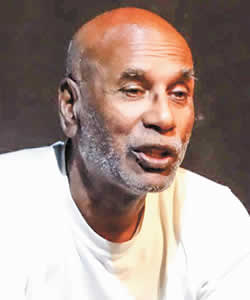

Gaston Valayden, dramaturge, metteur en scène et comédien : «Il est temps d’apporter richesse et vitalité à nos villes»

Comment réconcilier patrimoine, mémoire vivante et innovation dans les politiques culturelles urbaines ?

Comment réconcilier patrimoine, mémoire vivante et innovation dans les politiques culturelles urbaines ?

Les municipalités devraient s’impliquer davantage dans la culture. On constate que, dans n’importe quelle ville, il y a un manque d’activités culturelles. La ville de Beau-Bassin/Rose-Hill était renommée pour son engagement en faveur de la culture dans les années 80 et 90. Aujourd’hui, aucune activité culturelle n’y est organisée.

Le soir, les villes sont « mortes », hormis l’émergence de quelques fast-foods, notamment à Beau-Bassin et Rose-Hill, ce qui les rend un peu « animées ». Mais en dehors de cela, il n’y a d’activités culturelles dans aucune ville.

Il est temps que les mairies, les maires et les élus municipaux s’impliquent davantage pour donner vie à nos villes, car c’est la culture qui apporte richesse et vitalité. Les municipalités ne devraient pas seulement veiller au ramassage des ordures, à l’aménagement des trottoirs ou à la réfection des routes. Et nous ne vivons pas uniquement de nourriture, il faut aussi nourrir l’aspect spirituel pour développer l’esprit. Ce que les mairies ne font plus depuis ces dernières années.

Quelles stratégies pour faire émerger une culture de proximité dans les quartiers, au-delà des grands équipements et festivals ?

J’ai déjà contacté les responsables des municipalités pour leur dire que je disposais d’une salle que je pouvais mettre à leur disposition. Je leur ai demandé de m’envoyer des personnes, en particulier des enfants et des jeunes, afin que je puisse leur faire découvrir le théâtre et leur proposer une formation. Personne n’est revenu vers moi jusqu’à présent.

Si la municipalité pouvait sélectionner une quinzaine de jeunes pour les orienter vers moi, je pourrais travailler avec eux. Nous n’avons pas besoin de grands équipements pour animer des ateliers de théâtre. Il suffit d’utiliser son corps. Et si le théâtre ne les intéresse pas, ils peuvent faire de la musique ou même de la danse. Je suis disposé à mettre ma salle à disposition de ceux qui souhaitent suivre une formation.

Il faut commencer à la base. Lorsqu’on fait une formation, la culture se développe d’elle-même. Dans l’immédiat, il faut organiser des stages de formation et faire en sorte que les jeunes puissent être connectés.

N’oublions pas les personnes âgées. Si on leur offrait des lieux pour des activités culturelles, je suis sûr qu’elles participeraient aux sessions de formation et rencontreraient d’autres personnes.

Les personnes âgées sont de plus en plus isolées, vivent seules, abandonnées par leurs enfants. Mais si les écoles étaient mises à leur disposition – après les heures de classe –, elles pourraient socialiser et participer à des activités culturelles. Cela contribuerait à une société en meilleure santé.

La culture peut-elle devenir un moteur d’aménagement urbain à part entière plutôt qu’un simple supplément d’âme ?

Au lieu de parler d’aménagement urbain, parlons plutôt de culture de l’âme. Lorsqu’on forme une personne au théâtre, par exemple, cela ne lui sert pas seulement à l’école, mais aussi dans son comportement et dans son regard sur le monde. Cela lui permet aussi de se connecter à son entourage, à ses parents, à ses amis, aux personnes âgées, au lieu de rester enfermé dans sa bulle et sur les réseaux sociaux.

Il faut casser cette dynamique. Sinon, notre jeunesse est perdue. Même les écoles ne prennent plus d’initiatives pour permettre à la culture d’émerger et de cultiver les élèves.

Des villes audacieuses

Evan Sohun, artiste plasticien : « Rien n’empêche de créer un département pour incuber de nouveaux projets »

Qu’est-ce qu’une ville audacieuse aujourd’hui : celle qui prend des risques ou celle qui écoute mieux ?

Qu’est-ce qu’une ville audacieuse aujourd’hui : celle qui prend des risques ou celle qui écoute mieux ?

Je pense que, quelque part, « audace » rime avec « risques », mais que prendre des risques signifie d’abord être à l’écoute et observer. Car si, pour moi, en tant qu’artiste, prendre des risques est une évidence, il s’agit d’abord de recherche, pour se nourrir et mieux créer. Le résultat pourra alors espérer être innovant et pertinent, donc audacieux !

Faut-il repenser le rôle des mairies comme incubateurs de projets citoyens et expérimentaux ?

Rien n’empêche de créer un département créatif au sein de la mairie, dont le seul but serait d’incuber ces nouveaux projets, mais aussi de faire renaître de leurs cendres ces espaces scéniques jadis rayonnants. Ces « sections » créatives pourraient faire office de « think tanks » pour amorcer de nouveaux projets sur un modèle dynamique, moderne, inclusif… et faire en sorte que cet élan nourrisse les projets dès leur conception.

Leur rôle pourrait aussi être celui de la préservation et de la consolidation du patrimoine culturel et historique existant au cœur de chaque ville.

Quelles formes d’audace devraient émerger en priorité dans les villes mauriciennes : écologique, sociale, artistique, technologique ?

En tant qu’artiste plasticien, je trouve que ces quatre points sont tout à fait transversaux. Un projet artistique devrait avoir pour aspiration une réflexion portant son message de manière pérenne, suscitant curiosité et débats chez l’audience, afin d’être vecteur de changement social. Le rendu amènerait finalement toute une expérience qui, elle, pourrait être accentuée par l’outil technologique.