Le nombre de nouveaux cas de VIH/sida est en hausse, de même que le nombre de femmes infectées. Alors que cette féminisation était attendue depuis 2006, selon la directrice exécutive de Pils, Annette Ebsen-Treebhoobun, la coordinatrice par intérim du National AIDS Secretariat (NAS), le Dr Devi Soyjaudah, relativise cette tendance en évoquant un plus grand nombre de personnes dépistées.

Malgré tous les services mis en place pour lutter contre le VIH/sida, le Dr Devi Soyjaudah, coordinatrice du National AIDS Secretariat (NAS), se désole du nombre de nouveaux cas. Selon elle, la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) sont toujours tenaces, bien que cela ait sensiblement diminué. « Les préjugés envers les PVVIH sont une barrière qui empêche la population clé de se tourner vers les divers services disponibles pour prévenir la maladie et briser la chaîne de transmission », explique-t-elle.

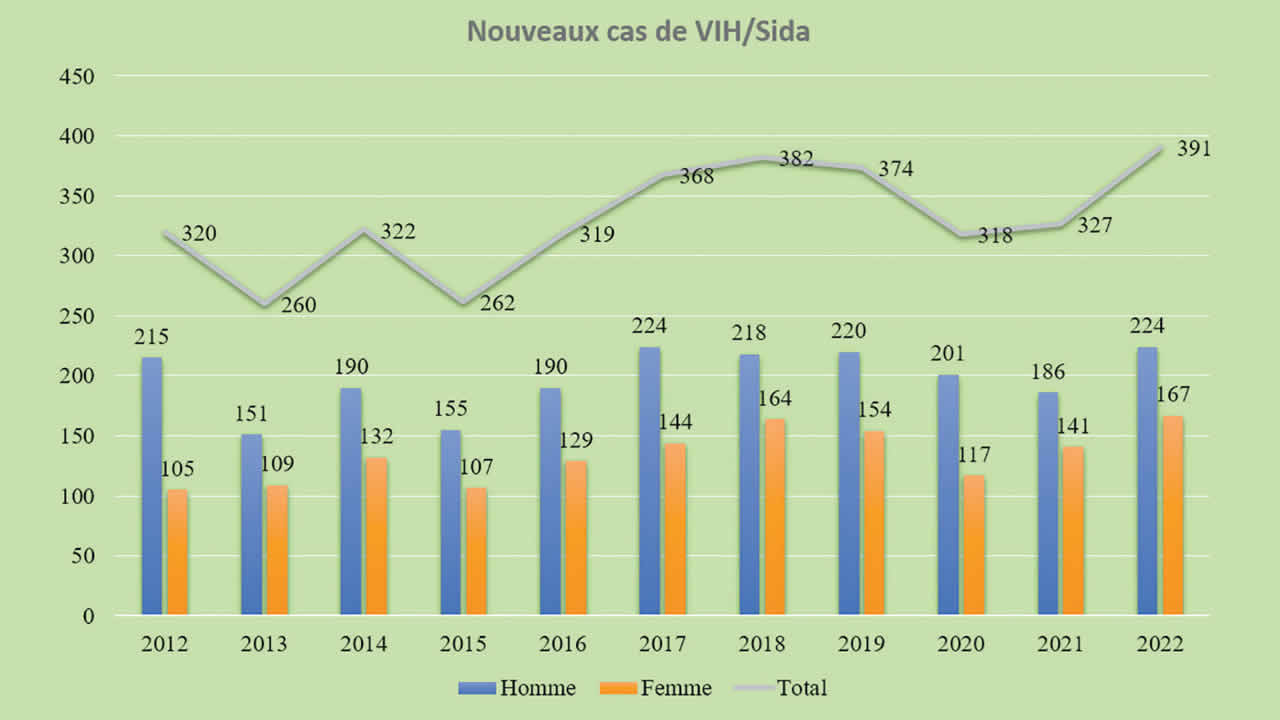

Les chiffres des trois dernières années montrent une augmentation du nombre de femmes séropositives, passant de 117 en 2020 à 167 en 2022. Toutefois, le Dr Soyjaudah préfère relativiser en expliquant que cette hausse est la conséquence d’un plus grand nombre de tests de dépistage effectués. Elle souligne également que le nombre de nouveaux cas a grimpé chez les hommes, passant de 201 en 2020 à 224 en 2022. Elle fait remarquer qu’un total de 118 897 tests de dépistage ont été effectués l’année dernière, contre 104 663 en 2020.

Pour la directrice exécutive de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Pils Annette Ebsen-Treebhoobun, cette observation rappelle cependant la nécessité d’une étude approfondie destinée à déterminer les causes réelles de cette situation. « Il est primordial d’aborder la question sous divers angles pour obtenir des réponses précises et savoir exactement comment réagir pour être efficace », ajoute-t-elle. (Voir entretien plus loin).

Les préjugés envers les PVVIH sont une barrière qui empêche la population clé de se tourner vers les divers services disponibles pour prévenir la maladie et briser la chaîne de transmission»

Féminisation

Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas est passé de 201 à 224 chez les hommes au cours des trois dernières années, et de 117 à 167 chez les femmes pour la même période comparative, soit entre 2018 et 2022. Pour la période de janvier à mars de cette année, le nombre est de 52 chez les hommes et 30 chez les femmes. Le Dr Soyjaudah reconnaît que le déclin du nombre de cas a été plus significatif de 2010 à 2015. Depuis, l’évolution a été en dents de scie, avec même une tendance à la hausse jusqu’en 2018, pour chuter à nouveau jusqu’en 2021, puis reprendre l’année dernière, avec un total de 391 nouveaux cas (voir tableau).

Maurice compterait 14 000 PVVIH, selon les estimations du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). L’épidémie est concentrée parmi la population clé, comprenant les injecteurs de drogue, les professionnels du sexe, les transgenres, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les détenus dans les prisons. « La prévalence du VIH/sida est en baisse parmi la population clé, à l’exception des homosexuels », selon le Dr Soyjaudah.

Il est primordial d’aborder la question sous divers angles pour obtenir des réponses précises et savoir exactement comment réagir pour être efficace»

Statut sérologique

Après avoir mené campagne auprès de la population clé, il est important que chacun soit conscient de son statut sérologique, souligne la coordinatrice par intérim du NAS. Cela concerne principalement les hétérosexuels qui ont un comportement à risque en échangeant régulièrement de partenaires et en ayant des relations sexuelles sans protection. À cet effet, elle souligne qu’un service de Counselling est proposé au centre « Nou Vi La » à Port-Louis, en collaboration avec Pils. Outre des préservatifs, les bénéficiaires peuvent également obtenir un traitement prophylactique à travers la Prophylaxie Pré-exposition (Prep) (voir encadré).

« Le VIH/sida est un problème de santé publique, tant à Maurice que dans le monde. Le ministère de la Santé met tout en œuvre afin d’atteindre le ‘zéro nouvelle infection’ et de réduire de 50 % les décès liés au VIH/sida ainsi que la transmission de mère à enfant », explique le Dr Soyjaudah. Le ministère a mis en place le National HIV Action Plan 2023 - 2027 à cette fin. Le plan vise également à améliorer la prise en charge des bénéficiaires. Tout cela passe par la réduction des barrières qui empêchent les personnes concernées de se tourner vers les services qui leur sont mis à disposition, ajoute-t-elle.

Nou Vi La

« Nou Vi La » est un centre communautaire visant à contrer la stigmatisation qui prive certains d’avoir recours aux services mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent obtenir des conseils ou des moyens de protection contre le VIH/sida. Situé à la rue St Georges à Port-Louis, le Dr Soyjaudah affirme que l’anonymat et la confidentialité des patients y sont scrupuleusement respectés. Le centre est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Santé et l’ONG Pils.

Le ministère de la Santé envisage de faciliter davantage l’accès aux soins et ainsi de favoriser la prise en charge des bénéficiaires. « Nous prévoyons d’offrir un service de soins intégré. Nous ne nous limiterons pas à proposer un service lié uniquement au VIH, mais nous traiterons toutes les pathologies des patients sous un seul toit, dans l’un des centres de santé du service public », indique-t-elle. Ainsi, les bénéficiaires n’auront pas à se déplacer d’un établissement à un autre, ce qui serait décourageant pour certains.

Le Dr Soyjaudah rappelle que ceux qui se présentent pour leur traitement bénéficient de facilités de transport. Cependant, en dépit de toutes les facilités offertes, nombreux sont ceux qui ne se présentent pas régulièrement.

Nombre de décès en baisse

Après un pic de 155 cas en 2018, le nombre de décès parmi les PVVIH est en baisse, selon les chiffres du ministère de la Santé.

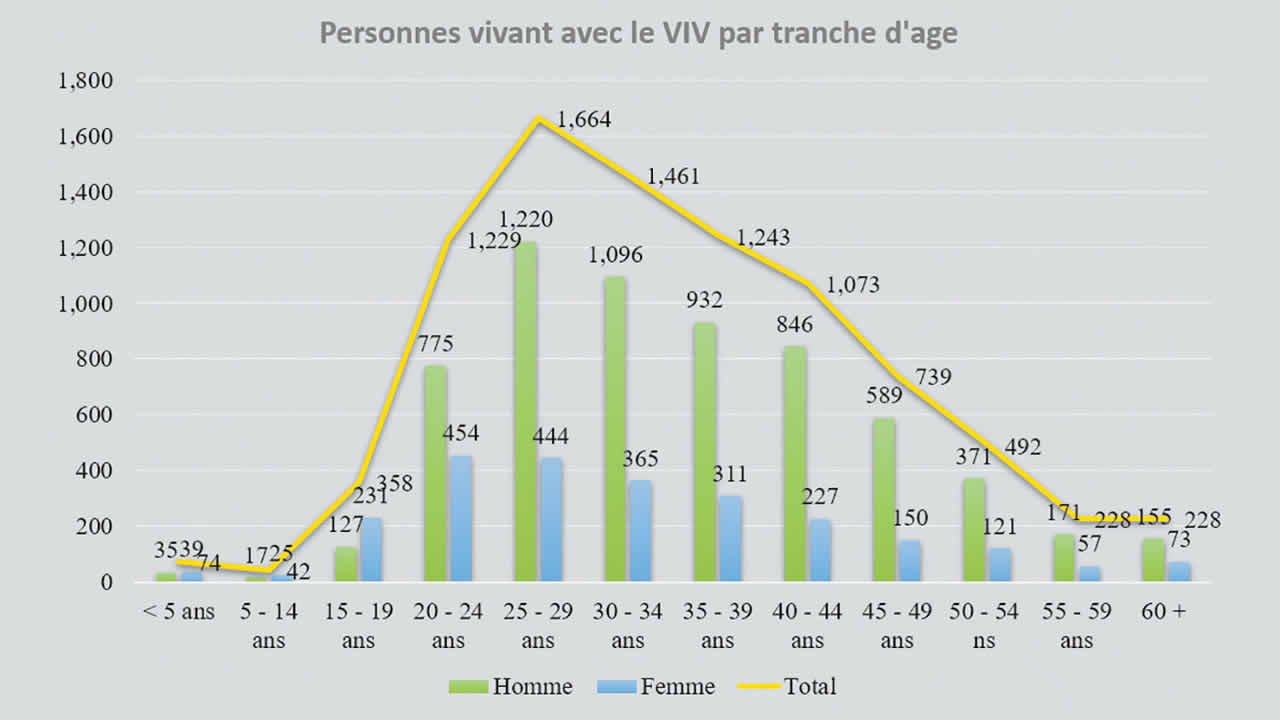

116 enfants séropositifs. En dépit de toutes les dispositions prises pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant pendant la grossesse, 116 enfants de moins de 14 ans ont été infectés, selon les chiffres du ministère de la Santé. Parmi eux, 74 avaient moins de 5 ans et 42 étaient âgés de 5 à 14 ans.

228 cas séropositifs chez les plus de 60 ans. Les chiffres de 2022 indiquent qu’il y avait un total de 228 cas chez les plus de 60 ans, soit 155 chez les hommes et 73 chez les femmes.

La population active plus touchée. Le plus grand nombre de séropositifs se situe dans la tranche d’âge des 25 à 29 ans chez les hommes, avec 1 220 cas, suivi des tranches d’âge des 30 à 34 ans et des 35 à 39 ans, avec respectivement 1 096 et 932 cas.

Chez les femmes, le plus grand nombre de cas se situe dans la tranche d’âge des 20 à 24 ans, avec 454 cas, suivi des tranches d’âge des 25 à 29 ans et des 30 à 34 ans, avec respectivement 444 et 365 cas.

Campagne de sensibilisation. Un total de 46 983 adolescents et jeunes adultes ont été touchés par les programmes de sensibilisation. Le nombre était de 23 051 en 2021.

Incidence en baisse. L’incidence du VIH/sida est passée de 1,12 en 2010 à 0,74 en 2021.

La Prophylaxie Pré-exposition (PrEP)

La Prophylaxie Pré-exposition, communément appelée PrEP, consiste à prendre un médicament pour réduire le risque de contracter le VIH. Elle s’adresse aux personnes qui sont exposées à des risques de contamination. Il s’agit de la prise préventive d’un médicament pour éviter l’infection. Si le protocole est respecté, la PrEP rend les chances de contamination presque inexistantes. Aujourd’hui, la PrEP est acceptée comme un outil complémentaire à la stratégie de prévention de l’infection par le VIH et est recommandée par des organismes de santé de renom tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De nombreuses recherches ont permis de démontrer son efficacité.

Réduction des risques

Afin d’endiguer l’épidémie du VIH/sida à Maurice, plusieurs mesures ont été mises en place, dont la réduction des risques à travers le programme de distribution de méthadone et d’échange de seringues. Cela a grandement contribué à la baisse du nombre de nouveaux cas, car la plupart des PVVIH se trouvaient parmi les populations les plus à risque.

En 2022, 359 625 seringues ont été distribuées par le ministère de la Santé et 406 769 par les ONG à l’intention de 1 383 bénéficiaires. Un total de 866 049 préservatifs masculins et 36 507 préservatifs féminins ont été distribués tant par le ministère de la Santé que par les ONG.

Annette Ebsen Treebhoobun : « Le VIH/sida reste l’affaire de tous, indistinctement »

Le nombre de nouveaux cas de VIH/sida est en hausse et de plus en plus de femmes sont touchées. Un phénomène qui était prévisible, selon Annette Ebsen Treebhoobun, directrice exécutive de l’Organisation non-gouvernementale (ONG) Pils. Elle souligne aussi l’importance de combiner les efforts à différents niveaux et de renforcer la collaboration entre le secteur public, le secteur privé, les instances internationales, la société civile et les personnes infectées et affectées.

Le nombre de nouveaux cas de VIH/sida est en hausse et de plus en plus de femmes sont touchées. Un phénomène qui était prévisible, selon Annette Ebsen Treebhoobun, directrice exécutive de l’Organisation non-gouvernementale (ONG) Pils. Elle souligne aussi l’importance de combiner les efforts à différents niveaux et de renforcer la collaboration entre le secteur public, le secteur privé, les instances internationales, la société civile et les personnes infectées et affectées.

Qu’est-ce qui explique les raisons de la féminisation et de l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida au cours des cinq ou six dernières années. Cela malgré la tendance à la baisse observée avec les mesures de réduction des risques mises en place depuis 2006 ?

Cette observation rappelle la nécessité d’une étude approfondie destinée à déterminer les causes réelles de cette situation. Pour se prononcer, il est primordial d’aborder la question sous divers angles afin d’obtenir des réponses précises et de savoir exactement comment réagir pour être efficace.

Certes, nous avons quelques indications qui expliquent la hausse enregistrée auprès des femmes. Cette tendance était crainte dès 2006, lorsque les signaux d’alerte annonçaient une propagation auprès des populations clés, dont les usagers de drogues par voie intraveineuse. À l’époque, ceux qui avaient été testés positifs étaient principalement des hommes, et le plaidoyer lancé stipulait l’urgence de la situation et le fait que davantage de femmes couraient le risque d’être exposées, notamment à travers leurs partenaires.

À cette époque, le ratio homme-femme était de l’ordre de 5 pour 1. Aujourd’hui, nous sommes à 2 pour 1. La dernière Enquête Intégrée sur le Comportement et la Surveillance Biologique (IBBS) de 2020 auprès des personnes qui s’injectent de la drogue montrait une prévalence de VIH de 18 % chez les hommes et de 32 % chez les femmes.

Hormis l’aspect de la féminisation, il ne faut pas non plus oublier l’impact du changement politique en matière de réduction des risques»

Quels facteurs ou défis spécifiques ont contribué à cette situation et ont entravé l’efficacité des mesures mises en place ?

À l’époque, les mesures adoptées s’adaptaient principalement aux besoins des usagers de drogues, qui étaient majoritairement des hommes. Ces mesures n’intégraient pas forcément les besoins et les spécificités des femmes en termes de sensibilisation et de prévention. Aujourd’hui, il nous faut combler ces lacunes et adopter une approche globale qui prenne en compte tout un chacun, indépendamment du genre.

Hormis l’aspect de la féminisation, il ne faut pas non plus oublier l’impact du changement politique en matière de réduction des risques, qui a renversé certaines bonnes pratiques ayant donné des résultats concrets jusqu’en 2015 dans la lutte contre le VIH/sida.

Pour assurer une efficacité, il est essentiel de privilégier l’évidence, que ce soit en termes d’évidence communautaire, à laquelle nous accordons beaucoup d’importance, ou bien la science.

Quelles sont les populations les plus touchées par cette augmentation du nombre de cas de VIH/sida, et comment l’association compte-t-elle cibler et soutenir ces groupes vulnérables ?

Les dernières enquêtes IBBS indiquent que nous avons progressé face à un gros défi qui existait jusqu’ici, puisqu’une baisse de la prévalence du VIH est observée parmi certaines populations clés telles que les personnes qui s’injectent de la drogue et les travailleuses du sexe. Pendant de nombreuses années, l’urgence avait réclamé que nous nous focalisions sur ces populations clés. Ces résultats sont les fruits des grands efforts déployés par tous les partenaires.

Aujourd’hui, nous prenons conscience que c’est la population dans son ensemble qui est concernée. Il nous faut intensifier la sensibilisation et la prévention à ce niveau pour qu’il y ait une prise de conscience que le VIH/sida reste l’affaire de tous, indistinctement. Un effort spécial est également nécessaire pour les jeunes. Ce constat est partagé par l’ensemble de nos partenaires, dont le ministère de la Santé. Notre autre priorité reste aussi les personnes affectées et infectées qui ont des besoins spécifiques, et que nous continuons à encadrer et à soutenir.

Quelles nouvelles stratégies ou approche Pils envisage-t-elle de mettre en œuvre pour faire face à cette situation d’augmentation des cas ?

Pils s’est déjà engagée dans une stratégie pour répondre aux besoins ressentis. Tout en continuant nos actions là où nous sommes présents, nous comptons intensifier notre présence auprès de la population en général et des jeunes. Avec nos partenaires tels que le ministère de la Santé, le Collectif Urgence Toxida, AILES, Parapli Rouz et d’autres, nous intensifierons la prévention pour qu’elle soit plus audible et accessible à l’ensemble de la population.

Pour cela, nous utiliserons plusieurs voies et les nouvelles possibilités de communication offertes par la technologie. Nous resterons dans l’ère du temps pour continuer notre mission et avancer vers nos objectifs, tout en cherchant les bonnes opportunités pour faire passer le message. Par exemple, en ce moment, nous développons un partenariat avec le ministère de l’Automosation de la jeunesse, des Loisirs et des Sport pour toucher les jeunes et les athlètes.

En même temps, les réalités du jour nous encouragent à adapter nos services aux besoins des personnes qui éprouvent des difficultés à accéder à la prévention et à se tourner vers les soins.

Il nous faut intensifier la sensibilisation et la prévention à ce niveau pour qu’il y ait une prise de conscience que le VIH/sida reste l’affaire de tous»

Comment l’association compte-t-elle renforcer la sensibilisation et l’éducation auprès du grand public et des populations à risque afin de prévenir de nouvelles infections ?

À travers le Global Fund, nous évoluons au sein d’un Technical Working Group dédié à la communication. Ce groupe comprend également le ministère de la Santé, CUT, AILES, Paraplui Rouz. Nous prévoyons une campagne de sensibilisation grand public et de diffusion d’informations pour rappeler que le VIH est toujours présent, et que c’est une question de santé publique qui concerne l’ensemble de la population. Nous mettrons l’accent sur la prévention, l’importance du dépistage et les soins. Dans cette approche, nous ferons une fois de plus appel aux médias qui ont été des partenaires ayant permis de faire avancer les choses.

Quel rôle pensez-vous que les pouvoirs publics et les partenaires internationaux doivent jouer pour soutenir les efforts de lutte contre le VIH/sida et inverser cette tendance à la hausse ?

Le VIH/sida est un sujet d’intérêt national qui est en relation directe avec d’autres problématiques telles que la pauvreté, l’exclusion économique et sociale, le non-respect des droits, l’accès à l’éducation, les drogues et la question des genres, entre autres. Il est donc nécessaire de combiner les efforts à différents niveaux et de renforcer la collaboration entre le secteur public, le secteur privé, les instances internationales, la société civile et les personnes infectées et affectées. Ces collaborations aideront à rectifier les inégalités, à améliorer l’accès aux services sociaux et de santé, et à mobiliser les fonds nécessaires pour améliorer la situation.

Il en est de même au niveau de la région, à travers la Plateforme de l’océan Indien (PFOI), dont PILS est le porteur en tant que membre de Coalition Plus. Aujourd’hui, la PFOI compte 17 partenaires communautaires à Maurice, Rodrigues, Madagascar, Mayotte, les Comores et les Seychelles.

Comment l’association prévoit-elle de mobiliser davantage de ressources financières pour mettre en œuvre ces nouvelles mesures et programmes de prévention ?

Avec les fonds existants, nous favorisons une approche dite « Differentiated Service Delivery » (DSD). Ce qui est important, c’est la place que le DSD a eue aussi bien dans le développement du Plan d’Action National 2023-27 (NAP) que dans le nouveau « Country Proposal » pour le Global Fund.

Depuis l’année dernière, nous menons un plaidoyer auprès du Global Fund pour l’extension de la période de transition pour Maurice, qui devrait prendre fin en décembre 2023. Tous les acteurs de la lutte œuvrent dans cette optique, en mettant en place des programmes de ciblage plus spécifiques. Ceci nous permet, en même temps, de chercher d’autres sources de financement parmi les bailleurs de fonds qui travaillent spécifiquement avec des populations bien définies.

Pils envisage-t-elle de renforcer la collaboration avec d’autres acteurs du domaine de la santé, des ONG et des organisations communautaires pour mieux coordonner les efforts de lutte contre le VIH/sida et maximiser l’impact de ses actions ?

Le VIH est un problème national. De façon systématique, les meilleurs résultats à travers le monde en matière de contrôle du VIH interviennent lorsqu’il y a une collaboration étroite entre toutes les instances et personnes concernées. Pour Pils, le maintien et le renforcement du partenariat restent donc prioritaires et nous sommes ravis des rapprochements qui se font.

Dans ce même sens, nous sommes heureux d’avoir ouvert, le 1er décembre 2022, le Centre Banian dans les locaux de Nou Vi La (Centre communautaire de Pils à Port-Louis), en collaboration avec le ministère de la Santé. Cette structure nous permet d’offrir un service de santé sexuelle communautaire, qui donne pour le moment accès au dépistage et au traitement de l’hépatite C, ainsi qu’à la PrEP en milieu communautaire.

J'aime

J'aime