Dans les couloirs silencieux de l’hôpital, un jeune Réunionnais de 26 ans écrivait pour survivre. Son livre, « À ceux qui n’ont pas pu parler », né de l’urgence et de la douleur de l’inceste, devient le manifeste d’une génération qui refuse le silence.

Tard dans la nuit, tôt le matin… Hospitalisé, Arthur Hoarau ne dort pas. Ses mains tremblent encore, mais elles tiennent un stylo. Dans la pénombre de sa chambre, le jeune homme griffonne des mots sur des feuilles blanches. Des mots qui brûlent, qui libèrent, qui guérissent. « J’ai écrit ce livre lors de mon hospitalisation », confie-t-il aujourd’hui, la voix posée mais le regard encore habité par cette période où tout a basculé.

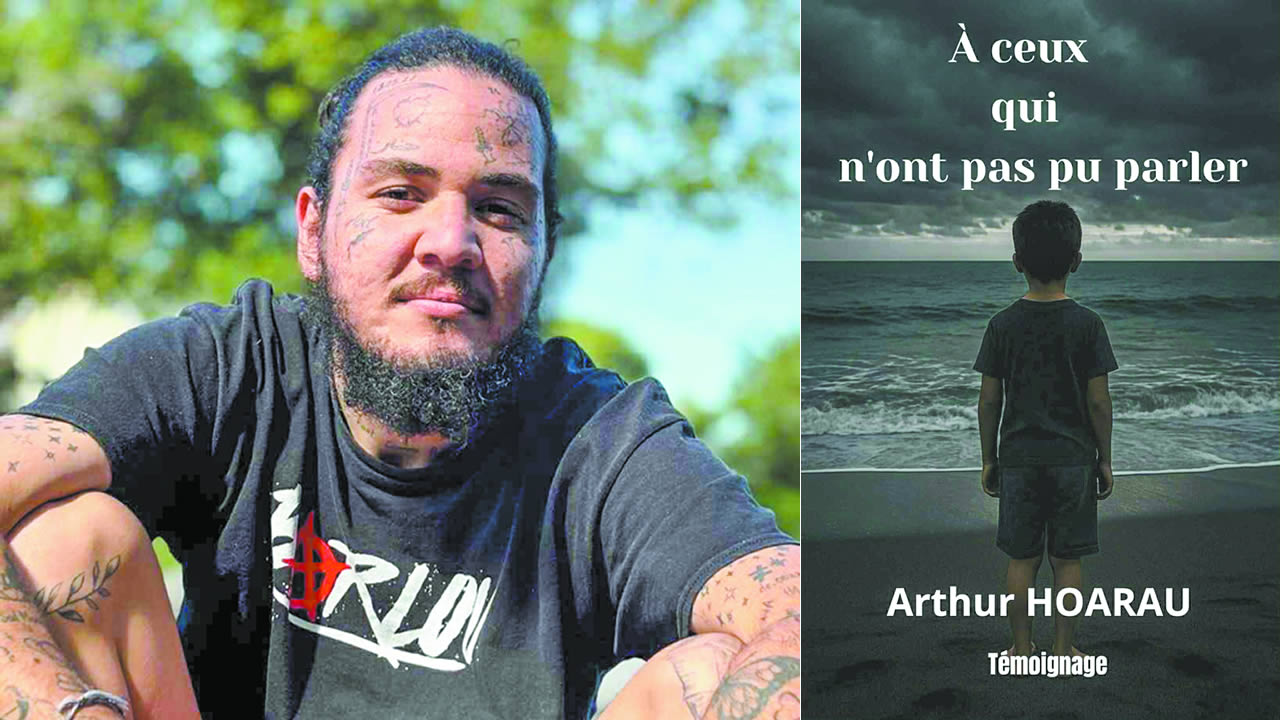

Arthur, 26 ans, c’est Akéwi sur scène – rappeur, slameur, fonkézer de Saint-Louis à La Réunion. Et ce livre, c’est « À ceux qui n’ont pas pu parler », qui révèle l’inceste dont il a été victime. « J’espère que mon livre aidera à briser le silence, à rediriger la honte vers les coupables, et à encourager le plus grand nombre à parler. »

Akéwi, c’est un artiste ancré dans les traditions de son île, nourri par le maloya, cette « première forme de libération et de révolte » de ses ancêtres. Mais un beau jour, l’homme derrière l’artiste s’effondre. Plusieurs tentatives de suicide. Une dépression profonde. Un traumatisme d’enfance qui ressurgit après 14 années d’amnésie dissociative.

Le poids du silence insulaire

« Ce souvenir, partiellement effacé, a resurgi violemment. » La phrase tombe, lourde de sens. Dans les sociétés insulaires comme La Réunion et l’île Maurice, certains secrets se transmettent en silence de génération en génération. L’inceste fait partie de ces non-dits qui gangrènent les familles, se nichent dans l’intimité des cases créoles, se perpétuent dans l’ombre des conventions sociales.

Arthur Hoarau le sait : il n’est pas seul. « J’ai compris que les victimes d’inceste sont nombreuses, loin d’être des cas isolés. » À La Réunion comme à Maurice, ces sujets « restent tabous pour certains ». Mais lui refuse de porter seul ce fardeau ancestral.

Dans sa chambre d’hôpital, l’écriture est devenue thérapie. Pas de fioritures littéraires, pas d’effets de style. « Un style parfois simple et brut, parfois plus détaillé », pour que même « ceux qui ne lisent pas beaucoup » puissent comprendre. « Je voulais que ce soit comme une discussion, comme si j’étais face à face avec le lecteur. »

Le livre prend forme entre ses mains, porté par une urgence vitale. Ce n’est plus seulement son histoire qu’il raconte, mais celle de « membres de sa famille, notamment des anciens, qui ont été forcés au silence et dont les traumatismes se sont répétés jusqu’à aujourd’hui ». Une libération transgénérationnelle s’opère dans l’encre bleue de son stylo.

« Mes ancêtres, avec cet aspect spirituel et la transmission des traumas, m’ont guidé. » Arthur puise sa force dans cette connexion mystique avec ceux qui l’ont précédé. La spiritualité réunionnaise, mélange syncrétique de croyances venues d’Afrique, d’Inde et d’Europe, nourrit sa résilience. Le maloya résonne encore dans ses veines, rythmant sa reconstruction.

Autour de lui, un cercle de soutien se dessine. Ses parents, son frère qui l’ont « cru dès le départ ». Sa femme, avec qui il va bientôt devenir père. « Cela me motive encore plus à être un exemple. » Son coach de sport, Didier Gauvin, qui l’écoute et l’accompagne. Et puis Tia Ferry, cette autrice qui l’aide à finaliser son manuscrit après sa victoire à un concours de poésie chez Leclerc.

Une dignité retrouvée

Pour Arthur, l’enjeu dépasse le témoignage personnel. Il questionne les codes de la masculinité dans sa société. « Être un homme, ce n’est pas se montrer brut ou sans émotions, c’est une image erronée », martèle-t-il. Sa reconstruction passe par une redéfinition de cette masculinité, « fondée sur l’équilibre et la dignité, et non sur la force brute ».

Le sport devient alors un allié précieux. Muay-thaï pour « la solidité », qi gong pour « la force intérieure », tai-chi pour « se recentrer et libérer le stress ». Chaque discipline apporte sa pierre à l’édifice de sa guérison, complétant l’écriture, la musique et la méditation dans son quotidien réunionnais.

« Je suis un survivant, pas un coupable. » Cette phrase, Arthur la répète comme un mantra. Elle s’adresse à tous ceux qui, comme lui, portent le poids de traumatismes qu’ils n’ont pas choisis. « Vous n’êtes pas coupables, ce sont les agresseurs qui doivent avoir honte. »

Son message traverse l’océan Indien jusqu’à Maurice, où les mêmes silences persistent. « La parole est le début de la guérison », insiste-t-il. Une parole qui doit s’ancrer dans les institutions, les écoles, les familles. « L’éducation, notamment la prévention auprès des jeunes, est essentielle pour façonner la société de demain. »

Aujourd’hui, Arthur Hoarau a troqué ses nuits d’hôpital contre un avenir qu’il construit pierre par pierre. Auto-entrepreneur, il projette d’animer des ateliers d’écriture et de sensibilisation pour les jeunes. « Avec l’envie de vivre pleinement, loin des pleurs et de la souffrance. »

Son livre, né dans l’urgence et la vulnérabilité, devient « une main tendue à tous ceux qui ont besoin d’espoir ». « Je vous crois, je sais ce que vous vivez, vous n’êtes pas seuls » : ces mots résonnent désormais bien au-delà des rivages de l’océan Indien. Dans les méandres douloureux de sa reconstruction, Arthur Hoarau a trouvé sa mission : transformer la douleur en force, le silence en parole, la honte en dignité.