À Maurice, la détresse des jeunes explose : pensées suicidaires et tentatives touchent désormais les enfants. Derrière les chiffres, des vies fragiles et un besoin urgent d’écoute et d’action.

Les chiffres donnent le vertige. Depuis le début de l’année 2025, sur 681 appels reçus par la hotline 188, près de deux tiers concernaient des mineurs de 8 à 16 ans ayant eu des pensées suicidaires ou ayant menacé de se suicider. Une progression de… 240 % par rapport à 2022, qui révèle l’ampleur d’une crise silencieuse touchant désormais des enfants toujours plus jeunes. D’ailleurs, le suicide est devenu la troisième cause de décès chez les 15-24 ans.

Ces données, compilées par Life Plus, service du ministère de la Santé basé au Brown-Séquard Mental Health Care Centre et se consacrant à la prévention du suicide, donnent la mesure d’une détresse grandissante. Namrata Lutchmun, Life Care Officer à Life Plus, détaille une progression implacable : 128 appels de mineurs en 2022, 320 en 2023 et 2024, déjà 438 à fin août cette année… alors que 2025 n’est pas encore terminée.\

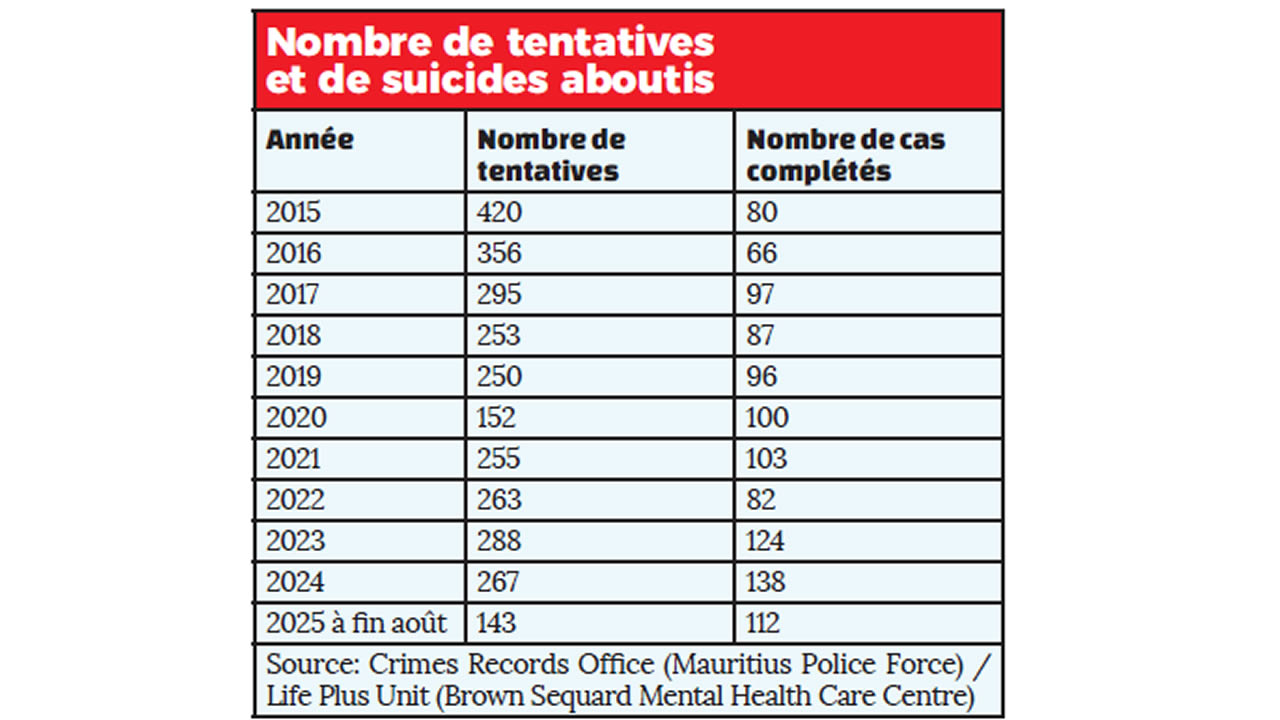

À ces signaux d’alerte s’ajoutent des chiffres plus glaçants encore : 1 085 suicides complétés en dix ans, dont 124 en 2023, 138 en 2024 et déjà 112 cas recensés de janvier à fin août 2025, auxquels s’ajoutent 143 tentatives.

Derrière ces statistiques, des trajectoires personnelles brisées, des familles en souffrance et des réseaux de soutien qui peinent à faire face à l’afflux de détresse. Mais beaucoup de tentatives restent invisibles, gérées dans le silence des foyers, sans suivi médical ni appui psychologique.

Et même lorsqu’un suivi existe, il reste fragile. Vanessa Camatchee, Life Care Officer à Life Plus, rappelle que 4 741 tentatives ont été enregistrées en dix ans. « Certains peuvent être à leur deuxième à quatrième tentative », souligne-t-elle, en précisant que l’absence d’accompagnement continu laisse de nombreuses personnes dans une spirale dangereuse.

Life Plus travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Égalité des genres et la Brigade pour la protection de la famille pour identifier et accompagner les jeunes en difficulté. Quelles sont les principales causes de suicide chez les jeunes ? Les experts citent, entre autres, les conflits familiaux, les problèmes relationnels, le harcèlement scolaire (bullying), les maladies mentales et la pression académique. Les jeux en ligne, qui peuvent avoir une portée internationale, sont également un facteur préoccupant.

Les chiffres confirment aussi que les périodes scolaires – examens, résultats – sont des moments à haut risque. Parallèlement, la rentrée peut précipiter des crises : certains enfants retrouvent l’école après des vacances dans des foyers instables, ce qui accroît leur vulnérabilité.

Le double rôle de l’école

L’école joue alors un double rôle. Pour certains, elle est un refuge. « Être à l’école est un moyen de sortir de cet environnement difficile pour de nombreux enfants », explique Namrata Lutchmun. Mais pour d’autres, elle devient une source de souffrance : harcèlement, brimades, pression académique et parfois même maladresses d’enseignants peuvent accentuer le malaise. Comme le résume le Dr Sajeed Foundun, consultant en charge à l’hôpital Brown-Séquard : l’école peut autant protéger qu’exposer.

Avec les réseaux sociaux, le phénomène de bullying a pris une nouvelle ampleur. « Un événement humiliant peut faire le tour de l’île en quelques secondes », souligne Vanessa Camatchee. L’effet viral amplifie la honte et l’isolement, transformant une humiliation ponctuelle en stigmate permanent.

Or, les adolescents, dont le cerveau est encore en développement, n’ont pas toujours les ressources pour réguler leurs émotions. Leur cortex préfrontal, en pleine maturation, les rend plus vulnérables aux réactions extrêmes, rappellent les spécialistes.

L’automutilation illustre cette fragilité. Souvent initiée pour soulager une douleur psychologique, elle peut se diffuser par imitation, créant un effet de contagion dans un établissement. « Ce comportement peut démarrer comme une tentative de gérer une douleur psychologique, puis devenir un phénomène partagé par recherche d’appartenance », note Namrata Lutchmun. Le Dr Foundun ajoute que certains jeunes se lancent aussi des défis dangereux pour « tester leurs limites », au risque de gestes irréversibles.

Les enquêtes post-suicide menées par Life Plus révèlent fréquemment des blessures précoces, affectives ou émotionnelles, restées sans suivi. « L’absence d’accompagnement thérapeutique durant l’enfance constitue un déterminant majeur », insiste Vanessa Camatchee, plaidant pour une détection et une intervention dès le plus jeune âge.

Mais le tabou reste tenace. Beaucoup de parents refusent d’admettre la détresse de leurs enfants, craignant l’étiquette associée à la maladie mentale. Reconnaître un trouble psychologique reste perçu comme une honte, un secret à cacher plutôt qu’un problème de santé à traiter. « Certains parents ne veulent pas venir de l’avant de peur que cela soit étalé sur la place publique », rapporte le Dr Foundun. « Ils préfèrent se taire plutôt que d’assumer qu’un membre de la famille souffre. » Pour rompre ce cercle, des campagnes ciblées sont nécessaires, afin de banaliser l’accès aux soins psychologiques comme on le fait pour une grippe ou une fracture.

La stigmatisation se retrouve également dans la cour de récré. « Les élèves qui fréquentent un psychologue peuvent être la cible de moqueries », regrette Namrata Lutchmun. De quoi décourager encore davantage le recours aux soins.

Former, écouter, accompagner

Former, écouter, accompagner. Pour les professionnels, ce triptyque résume l’urgence. Ils plaident pour des mesures décisives : outiller enseignants et personnel non-enseignant à repérer les signaux de détresse, réagir avec tact et protéger la confidentialité ; aménager dans chaque établissement des espaces dédiés à l’écoute ; et offrir un accompagnement discret et respectueux aux élèves en souffrance. Autant de leviers jugés indispensables pour briser la honte et ouvrir la voie vers l’aide. L’objectif ? Faire de l’établissement scolaire non plus seulement un lieu d’apprentissage, mais aussi un espace de protection et de soutien.

Mais les enfants ne sont pas les seuls concernés. Les familles doivent, elles aussi, être incluses dans le processus. Le Dr Bipin Sookmanee, consultant en charge à l’hôpital Brown-Séquard, comme d’autres spécialistes, insiste sur des campagnes de sensibilisation qui ciblent directement les parents : apprendre à reconnaître les signes d’alerte, normaliser le recours à un suivi psychologique, déconstruire les clichés qui entourent la maladie mentale et les établissements psychiatriques.

Le constat est clair : le suicide chez les jeunes est devenu une réalité alarmante à Maurice. La pandémie, le stress scolaire, des dynamiques familiales fragiles et l’effet amplificateur des réseaux sociaux ont contribué à aggraver la situation. Les équipes de santé, les ONG et les services publics se battent, mais leurs ressources – humaines comme structurelles – atteignent leurs limites.

Derrière chaque chiffre se cache une vie qui aurait pu être sauvée. À Maurice, le temps presse. L’explosion des appels de détresse chez les mineurs n’est que le début d’une crise qui menace toute une génération.

Nombre de tentatives et de suicides aboutis

Life Plus et Brown-Séquard

Dans la mécanique fragile de la prévention du suicide, chacun tient un rôle bien précis. Le Brown-Séquard Mental Health Care Centre s’occupe de l’aspect médical et psychiatrique, tandis que Life Plus se concentre sur le psychosocial, notamment grâce à son service d’écoute active disponible 24/7 via la hotline 188. Le service prend en charge les personnes ayant des idées suicidaires, confrontées à la dépression ou à d’autres troubles.

En première ligne, les Life Care Officers assurent les premiers entretiens, parfois décisifs, avant d’orienter vers d’autres instances – hôpital, police, services sociaux – si la situation l’exige. Selon le protocole établi, un suivi médical est assuré après une première évaluation, avec un médecin, un psychiatre ou un pédopsychiatre, puis le cas est ensuite orienté vers un psychologue. Les Life Care Officers assurent un suivi parallèle du dossier.

Chaque interaction, qu’elle dure quelques minutes ou qu’elle s’inscrive dans un suivi plus long, peut faire la différence. Vanessa Camatchee insiste : « Donner la parole, valider la souffrance, rassurer et proposer une orientation peut suffire à calmer une personne en état d’urgence psychologique. » Une écoute attentive, parfois, évite le pire.

Cependant, regrette Vanessa Lutchmun, le service reste malheureusement méconnu, tout comme l’ensemble des prestations proposées. Car au-delà de l’intervention immédiate, Life Plus mise aussi sur la postvention – ce suivi mis en place après un suicide pour soutenir les proches, camarades ou témoins. L’objectif : atténuer le choc, mais aussi prévenir de nouveaux drames. « Grâce aux enquêtes sociales et aux interventions ciblées, des vies supplémentaires ont pu être sauvées », rapporte Vanessa Camatchee. En apportant un soutien psychosocial, la postvention permet de repérer dans l’entourage du défunt des personnes potentiellement à risque.

Mais la tâche est immense pour une petite équipe. Aujourd’hui, Life Plus ne compte que deux officiers pour assurer cette mission délicate, alors même que les appels et les cas se multiplient. Malgré tout, la réactivité reste au rendez-vous : les officiers peuvent s’appuyer sur la surintendante médicale et les consultants de l’hôpital Brown-Séquard pour renforcer leurs interventions.

Risque de récidive

Le lien entre absence de suivi et risque de récidive est frappant : sans un accompagnement médical et psychologique adapté après une première crise, la probabilité de nouvelles tentatives augmente. En clair, la première tentative agit souvent comme un signal d’alerte majeur — un signal que les structures devraient transformer en véritables filets de protection. Mais ce maillage est parfois défaillant, notamment à cause du manque de ressources humaines.

Les Drs Foundun et Sookmanee insistent sur l’urgence de renforcer les effectifs en psychiatrie et en psychologie afin d’assurer un suivi durable. Sans ce renfort, les réponses restent partielles et les professionnels s’exposent à l’épuisement face à une demande qui ne cesse de croître. Cette réalité n’épargne pas non plus le secteur privé, où la pression sur les spécialistes est tout aussi forte.

La COVID-19 comme point d’inflexion

Nos différents interlocuteurs observent une rupture nette depuis la pandémie de COVID-19. Le Dr Bipin Sookmanee note une augmentation du nombre de personnes en détresse depuis cette période. La pandémie, avec ses confinements, ses pertes, ses tensions économiques et la désorganisation des repères sociaux, semble avoir intensifié des souffrances latentes et élargi le public vulnérable. Life Plus confirme cette hausse des consultations et des appels.

Bon à savoir

- Selon Konekte, le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-24 ans.

- 13 % des suicides à l’adolescence peuvent être expliqués par l’effet d’entraînement.

- La dangerosité et la létalité des moyens utilisés augmentent avec l’âge.

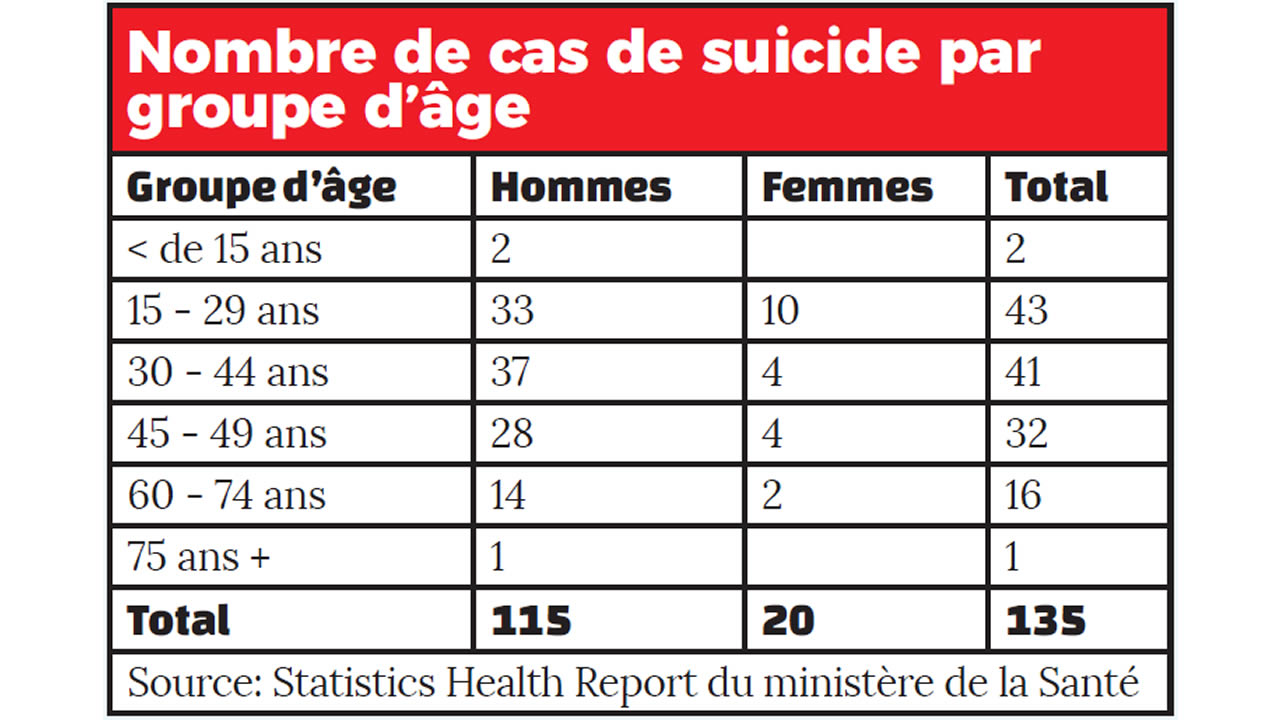

- Le Statistics Health Report du ministère de la Santé indique que sur 444 cas traités en hospitalisation après une tentative de suicide, 161 (36,3 %) étaient des femmes.

À bas la stigmatisation !

Bien qu’il soit un centre de santé spécialisé, l’hôpital Brown-Séquard est encore considéré comme « l’hôpital des fous ». Pourtant, les maladies mentales sont, comme n’importe quelle autre maladie, susceptibles de toucher n’importe qui, à n’importe quel moment, soulignent les Drs Bipin Sookmanee et Sajeed Foundun. Cette perception expliquerait pourquoi certains hésitent à se déplacer pour recevoir des soins appropriés et profiter des services offerts par Life Plus, ajoutent Namrata Lutchmun et Vanessa Camatchee.

Masculinité, silence et tabous

Le constat est net : le suicide touche davantage les hommes que les femmes. Selon le Dr Sajeed Foundun, ils sont souvent plus « impulsifs » et passent directement à l’acte, sans montrer de signes avant-coureurs, une tendance qui se retrouve également à l’international. Mais le phénomène pourrait être encore plus grave qu’il n’y paraît, certains cas n’étant jamais rapportés.

Une tension particulière réside dans l’impact de la masculinité sur l’expression de la détresse. Vanessa Camatchee souligne la difficulté pour beaucoup d’hommes à verbaliser leurs sentiments : la culture de la « posture » masculine et la peur du jugement freinent souvent toute démarche d’aide. « C’est difficile pour certains hommes d’accepter qu’ils souffrent de troubles mentaux », explique-t-elle.

Le Dr Foundun abonde dans ce sens : « Les hommes ont tendance à refouler leurs sentiments à cause de leur ego jusqu’à arriver à un moment où ils ne peuvent plus tenir. Ils sont plus ‘fragiles’ que les femmes sur le plan émotionnel. »

Ces constats révèlent une réalité clinique : le non-dit et l’isolement favorisent l’aggravation des symptômes et compliquent l’accès aux soins. C’est ce qui explique, selon nos interlocuteurs, que le nombre de suicides complétés soit plus élevé chez les hommes.