La nomination de Frédéric Curé, gendre du Deputy Prime Minister (DPM) et leader du MMM Paul Bérenger, à la tête d’Airport Holdings Ltd, et celle de Nabiihah Juman, fille du député travailliste Eshan Juman, au conseil d’administration de la Competition Commission, avaient suscité une vive polémique. Cette dernière de même que Frédéric Curé ont toutefois annoncé, sur leur pages Facebook qu’ils déclinaient l’offre.

Nombreux sont ceux qui dénoncent des cas de favoritisme. Le point avec Me Pravesh Nuckcheddy.

Procédures de nomination : entre lois et marges de manœuvre

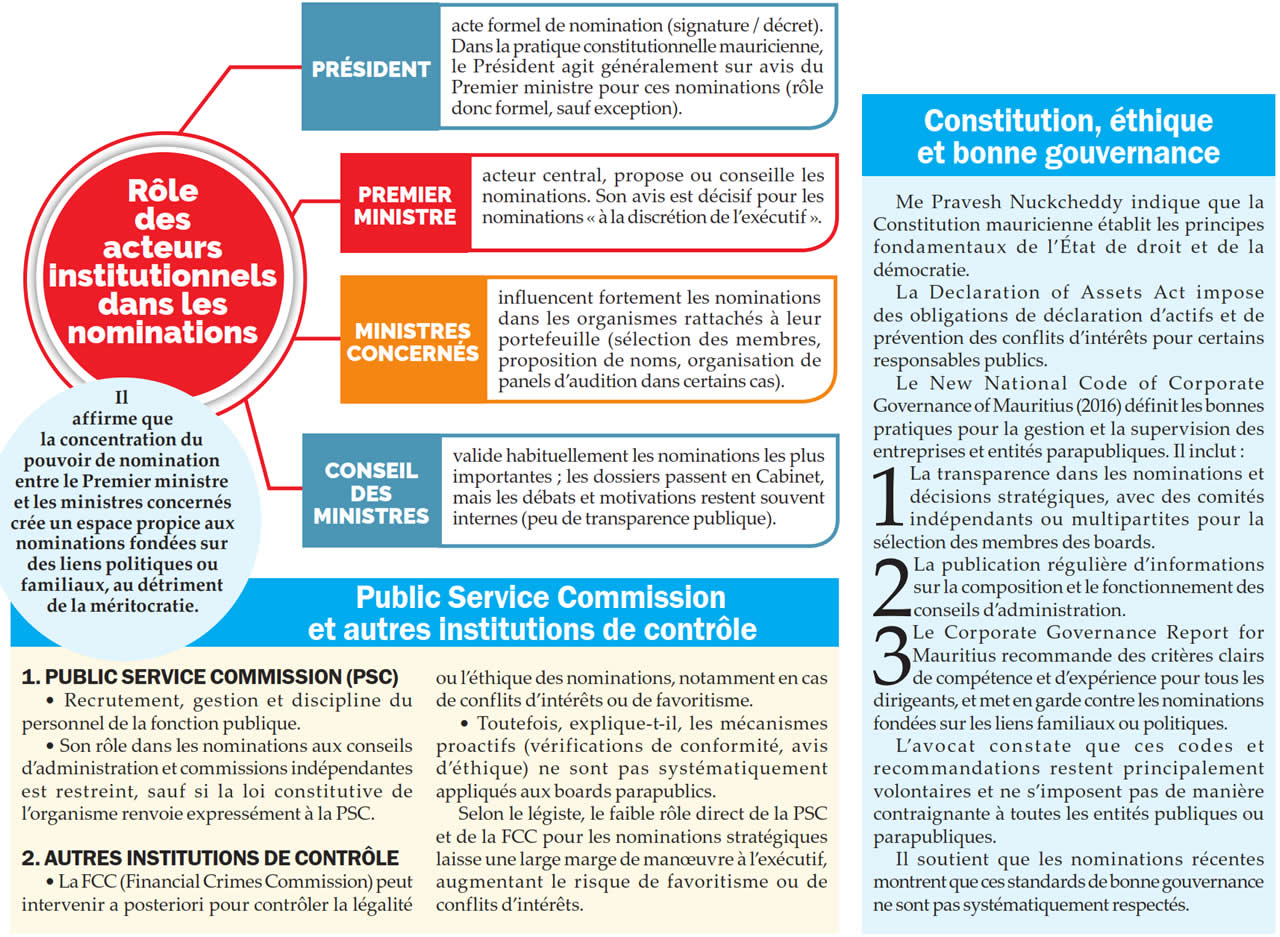

Me Pravesh Nuckcheddy indique que les procédures de nomination varient selon la loi constitutive de chaque organisme (par exemple le Competition Act pour la Competition Commission, des textes spécifiques pour Airport Holdings Ltd, la National Empowerment Foundation (NEF), entre autres).

Certaines législations, dit-il, imposent des critères précis (compétences, qualifications, expérience), tandis que d’autres laissent une large marge d’appréciation à l’exécutif. Il ajoute que, dans de nombreux cas, les textes prévoient que les nominations soient faites « par le Président, agissant sur avis ou recommandation du Premier ministre ».

« Cette formule, très répandue, confère au gouvernement un rôle décisionnel déterminant, même si l’acte formel émane du Président », souligne-t-il.

Toutefois, note-t-il, les critères de compétence sont parfois flous. Certaines lois, comme la Competition Act, définissent des profils (par exemple une formation en droit, économie, comptabilité) mais sans imposer de seuils stricts d’expérience ou de réalisations.

Selon l’avocat, cela peut permettre la désignation de personnes dont la qualification réelle est contestable.

Il cite l’exemple de Nabiihah Juman, fille du député Eshan Juman, nommée à la Competition Commission malgré l’absence d’expérience professionnelle pertinente.

Autre exemple : Frédéric Curé, gendre de Paul Bérenger, nommé président d’Airport Holdings Ltd (AHL), illustrant l’importance des liens familiaux dans certaines sélections.

Un rôle limité pour l’opposition, les syndicats et la société civile

Poursuivant ses explications, Me Pravesh Nuckcheddy souligne que la législation ne confère à l’opposition, aux syndicats et à la société civile aucun pouvoir décisionnel direct pour la majorité des nominations dans les institutions publiques et parapubliques. Leur rôle demeure essentiellement consultatif ou protestataire, s’exerçant à travers des interventions médiatiques, des manifestations et mobilisations citoyennes, des questions parlementaires et interpellations publiques.

D’autre part, dit-il, les décisions de nomination sont validées par le Cabinet des ministres ou le Premier ministre, parfois après consultation avec le leader de l’opposition.

Les documents et critères motivant ces choix sont rarement accessibles au public, limitant la transparence du processus.

Selon lui, ce manque d’accès légal aux étapes décisionnelles et l’opacité des critères renforcent le pouvoir exclusif de l’exécutif.

Il en résulte une capacité réduite pour l’opposition, les syndicats et la société civile d’influencer ou de corriger des nominations jugées controversées.

Et le peuple dans tout ça ?

« Pour la grande majorité des nominations dans les organismes publics et parapublics, aucune procédure de consultation publique n’est prévue par la loi, sauf exception expressément mentionnée. Les citoyens n’ont donc pas de droit formel pour intervenir ou influencer le choix des personnes désignées à des postes stratégiques », soutient Me Pravesh Nuckcheddy.

L’absence de mécanismes de consultation crée une perception de favoritisme et d’opacité, érodant la confiance du public dans la méritocratie, l’équité et la gouvernance des institutions publiques.

Un rôle limité pour l’opposition, les syndicats et la société civile

Poursuivant ses explications, Me Pravesh Nuckcheddy souligne que la législation ne confère à l’opposition, aux syndicats et à la société civile aucun pouvoir décisionnel direct pour la majorité des nominations dans les institutions publiques et parapubliques. Leur rôle demeure essentiellement consultatif ou protestataire, s’exerçant à travers des interventions médiatiques, des manifestations et mobilisations citoyennes, des questions parlementaires et interpellations publiques.

D’autre part, dit-il, les décisions de nomination sont validées par le Cabinet des ministres ou le Premier ministre, parfois après consultation avec le leader de l’opposition.

Les documents et critères motivant ces choix sont rarement accessibles au public, limitant la transparence du processus.

Selon lui, ce manque d’accès légal aux étapes décisionnelles et l’opacité des critères renforcent le pouvoir exclusif de l’exécutif.

Il en résulte une capacité réduite pour l’opposition, les syndicats et la société civile d’influencer ou de corriger des nominations jugées controversées.

Les failles du système

Pour Me Pravesh Nuckcheddy, la loi ne prévoit pas systématiquement la publication des postes vacants ni de critères minimaux uniformes pour tous les organismes publics ou parapublics.

Il précise que les critères, motivations et délibérations sont rarement rendus publics. Cette centralisation permet des décisions influencées par des considérations politiques ou familiales, au détriment du mérite et de la transparence.

« Même en présence de favoritisme ou de nominations non conformes aux exigences légales, les sanctions sont faibles ou inexistantes », constate-t-il.

Certaines lois, comme la Competition Act, énoncent des profils souhaités mais n’imposent pas d’expérience minimale ou de diplômes précis, laissant la porte ouverte à des nominations de personnes manifestement non qualifiées.

Pour le légiste, ces failles créent un environnement où le favoritisme semble être toléré et le mérite relégué au second plan.

Comment renforcer la méritocratie dans les institutions publiques ?

- Publication obligatoire des postes vacants : appels à manifestation d’intérêt (EOI) diffusés publiquement, avec une durée minimale (par exemple 30 jours) et un cahier des charges précis.

- Shortlist publique et transparence des choix : publier la liste des candidats présélectionnés et justifier publiquement les critères de sélection et les motifs du choix final.

- Auditions publiques ou enregistrées : organisées pour les postes régulateurs ou stratégiques, afin d’assurer la transparence et de réduire le favoritisme.

- Suivi indépendant : mise en place de rapports de conformité périodiques sur le respect des critères et procédures de nomination.

- Loi-cadre sur les nominations stratégiques : procédure uniforme obligatoire pour tous les organismes publics et parapublics, incluant des critères de mérite et de transparence.

- Commission indépendante multipartite : composée d’experts, de représentants de la société civile et de l’opposition, chargée de la présélection et de la recommandation des candidats.

- Seuils minimaux d’expérience et de qualifications : inscrits dans la loi pour tous les postes sensibles (par exemple minimum cinq ans d’expérience pertinente, diplômes spécifiques).

- Obligation de motivation publique : publication des rapports d’évaluation, des shortlists et de la décision finale avec justification détaillée.

Les conséquences

Me Pravesh Nuckcheddy souligne que lorsque les nominations apparaissent influencées par des liens familiaux, politiques ou personnels, le public perçoit les institutions comme partisanes ou opaques, ce qui diminue leur autorité morale et leur crédibilité.

Il mentionne aussi le fait que des professionnels qualifiés peuvent s’abstenir de postuler pour des postes stratégiques, estimant que leurs compétences ne seront pas reconnues face à des candidats choisis pour des raisons autres que le mérite.

Ce qui entraîne une fuite de talents et réduit l’efficacité des organismes publics.

Par ailleurs, fait-il ressortir, des nominations non méritocratiques peuvent provoquer des décisions inefficaces, une mauvaise allocation des ressources et des dysfonctionnements organisationnels.

Autre constat : le public, voyant la répétition des pratiques de favoritisme, développe un cynisme croissant à l’égard des institutions et du gouvernement. Cela comporte un risque de polarisation sociale et politique, renforçant la défiance envers les processus démocratiques et administratifs.

Recours juridique

- Possibilité pour tout citoyen ou partie intéressée de contester une nomination devant la Cour suprême via la judicial review.

- La Cour peut annuler la nomination, ordonner la reprise du processus et imposer à l’exécutif une justification publique.

Les réformes possibles

- EOI obligatoire pour tous les postes sensibles.

- Shortlist publique des candidats présélectionnés.

- Définition légale des critères minimaux de qualification.

- Création d’une commission de présélection permanente, indépendante de l’exécutif.

- Composition multipartite : experts sectoriels, société civile, opposition parlementaire.

- Mandat protégé par la loi, garantissant impartialité et continuité.

- Interdiction légale de nommer des membres de la famille directe dans des entités relevant du portefeuille d’un parent ou d’un ministre.

- Auditions et approbation parlementaires pour les postes clés.

- Publication des rapports d’évaluation et des motifs de choix.

- Annulation des nominations irrégulières et sanctions administratives ou légales pour les responsables.

- Recours judiciaire accéléré pour toute nomination non conforme.

- Formation des décideurs sur la méritocratie, l’éthique et les conflits d’intérêts.

- Rapports annuels sur les nominations, audits et mesures correctives pour assurer un suivi institutionnalisé.

Et ailleurs dans les démocraties ?

Selon Me Pravesh Nuckcheddy, dans de nombreux pays (Royaume-Uni, Canada, Australie), les nominations stratégiques passent par des Expressions of Interest (EOI) publiques. Les candidats sont présélectionnés par des comités indépendants ou multipartites, composés d’experts, de représentants de la société civile et parfois de membres du Parlement. Les comités évaluent les candidats sur la base de critères objectifs et publiés. Les lois définissent des qualifications minimales. Pour les postes régulateurs ou sensibles, les candidats sont souvent auditionnés publiquement devant le Parlement. Leurs performances sont enregistrées et accessibles, tout comme les CV, les motivations de la sélection et les procès-verbaux des auditions.