Depuis le 25 septembre, les manifestations secouent la Grande île et menacent de déstabiliser tout un écosystème économique régional. Pour Maurice, qui a massivement investi dans son voisin, l’instabilité politique malgache révèle une dépendance devenue problématique.

«Madagascar reste jusqu’à présent un géant endormi. » La formule de Sunil Boodhoo, ancien directeur du commerce international au ministère des Affaires étrangères mauricien, résonne différemment depuis le 25 septembre. Ce jour-là, la Grande île a basculé dans une crise politique majeure, réclamant la démission du président Andry Rajoelina. Le géant s’est réveillé, mais dans la colère.

Pour Maurice, petit État insulaire de 1,3 million d’habitants, le choc est brutal. Le pays découvre soudain la fragilité de son modèle de développement régional, construit depuis des années sur un pari risqué : celui d’un Madagascar stable, prévisible, ouvert aux investissements mauriciens.

Ce samedi, le ministre mauricien des Affaires étrangères Ritish Ramful fait le point dans un entretien téléphonique. Le bilan est sobre : 41 Mauriciens rapatriés depuis le début des manifestations, six autres encore sur place. « Le plus important est de s’assurer que nos compatriotes qui sont à Madagascar sont en sécurité. Depuis le début des manifestations, nous avons établi une ligne de communication avec eux », déclare-t-il.

Au-delà des chiffres, c’est toute une stratégie économique qui vacille. « Toute détérioration de la situation aura un impact direct sur les échanges commerciaux entre les deux pays, surtout en termes d’approvisionnement alimentaire », avertit le ministre.

Madagascar devait être la solution miracle à l’insécurité alimentaire mauricienne. Avec 90 % des terres cultivables de la Commission de l’océan Indien concentrées sur son territoire – des millions d’hectares arables –, la Grande île était censée assurer l’autosuffisance régionale. Riz, maïs, grains : les produits-clés pour réduire la dépendance aux importations coûteuses.

Mais le rêve du grenier régional se heurte à une réalité politique instable. « Espérons que ce qui se passe constitue un signal d’alarme pour changer de cap et s’engager sur la voie du développement inclusif et de la prospérité », souhaite Sunil Boodhoo, dont les 35 ans d’expérience lui confèrent une lecture lucide de la situation.

Un tissu économique exposé

L’ampleur des investissements mauriciens à Madagascar témoigne d’une imbrication profonde. Dans le secteur bancaire, la BNI – où le groupe CIEL figure comme actionnaire de référence – est devenue l’une des principales institutions de l’île. La MCB et la SBM y sont également présentes. Dans l’agro-industrie, le groupe Eclosia s’est implanté dans différents segments, dont l’aviculture.

Le textile illustre particulièrement cette dépendance. Bénéficiant de l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA), CIEL Textile y a délocalisé une partie de ses activités. « Nous avons réalisé des investissements substantiels à Madagascar, notamment dans le secteur textile, et nous avons développé une chaîne de valeur avec des liens en amont et en aval pour produire et exporter dans le cadre du régime commercial de l’AGOA », détaille Sunil Boodhoo.

Le groupe IBL a investi dans la logistique. Autant de positions qui exposent désormais les entreprises mauriciennes à « une incertitude croissante concernant la stabilité des contrats et des infrastructures, un ralentissement probable des projets d’investissement, et des menaces accrues pour la sécurité de leur personnel d’expatriés », analyse l’économiste Manisha Dookhony.

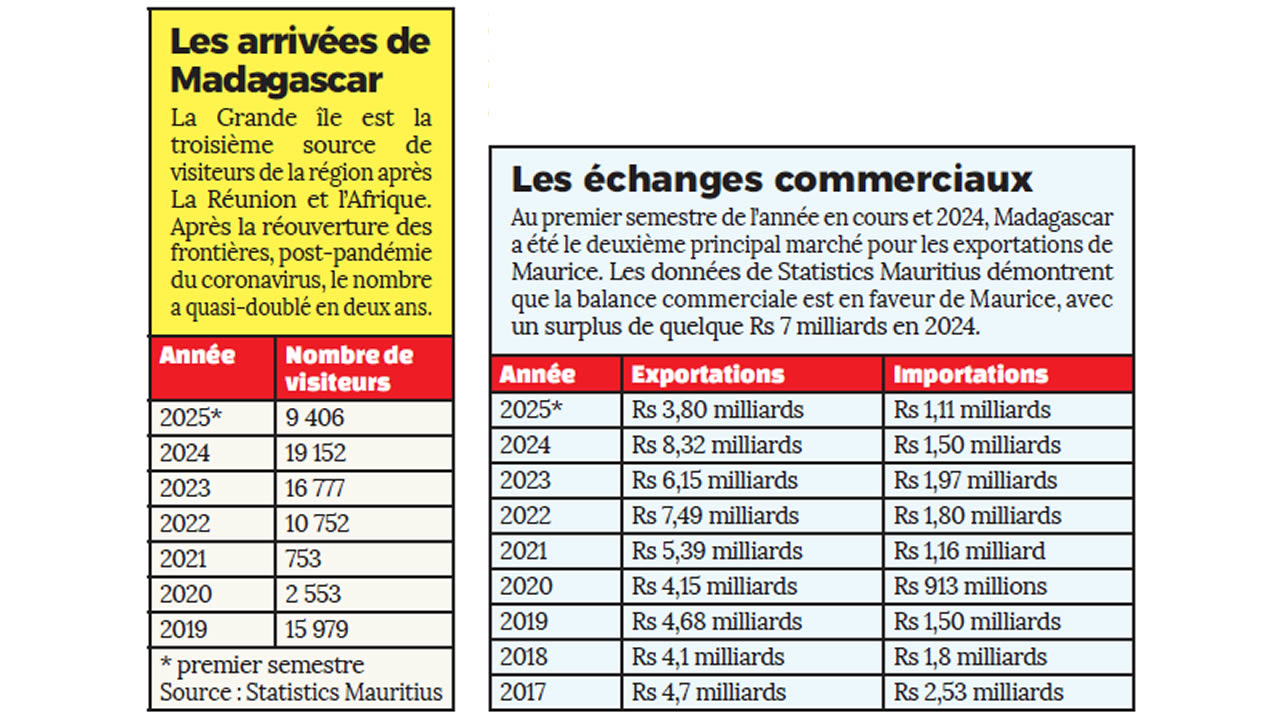

Au niveau de la main-d’œuvre, en trois ans, le nombre de travailleurs malgaches à Maurice a doublé. Dans la construction, le tourisme et la manufacture, secteurs en tension, ils comblent le déficit de main-d’œuvre. Moins nombreux que les Indiens et Bangladais, ils disposent d’un atout décisif : la langue française, qui facilite la communication avec les Mauriciens. Cette ressource humaine pourrait se tarir si la crise s’installe durablement.

Instabilité aiguë

Pour Manisha Dookhony, qui observe le renforcement des relations bilatérales via les forums économiques, « la crise politique actuelle introduit des risques substantiels ». Son pronostic est inquiétant : « Une résolution rapide semble improbable. Un scénario réaliste table sur une période d’instabilité aiguë de plusieurs semaines à quelques mois, suivie d’une phase de transition et de négociation politique qui pourrait s’étendre sur un à deux ans avant qu’un climat pleinement propice aux affaires ne soit restauré. »

Face à cette perspective, le ministre Ritish Ramful mise sur la diplomatie régionale. « Maurice et Madagascar sont des pays voisins et nous faisons partie d’organisations régionales dont la Commission de l’océan Indien. La stabilité régionale est primordiale. Nous faisons appel au peuple malgache et toutes les parties concernées pour que cette stabilité revienne dans les plus brefs délais. »

Un appel assorti d’une mise en garde à peine voilée aux autorités malgaches : « Le gouvernement se doit d’être à l’écoute de tous les composants de la société, la Gen Z incluse. Donc, il est important que tout se fasse dans la transparence et le dialogue. C’est ce que nous faisons à Maurice. Cela dit, nous devons être vigilants, prendre en considération tous les mouvements qui puissent provoquer de telles situations et en tirer un capital politique dans le court terme. »

Partenaire commercial majeur de Maurice, grenier en devenir de l’océan Indien, pays renfermant or, minéraux, pierres précieuses et pétrole : Madagascar cumule les superlatifs. Mais l’instabilité politique révèle une vérité inconfortable pour Maurice. Son immense potentiel économique reste largement théorique tant que la gouvernance demeure fragile.

« Son immense potentiel de développement pourrait propulser notre région de l’océan Indien s’il était exploité », reconnaît Sunil Boodhoo. Le conditionnel dit tout : entre le rêve d’une intégration régionale profitable et la réalité d’une crise politique récurrente, Maurice découvre qu’avoir misé sur le géant endormi comportait des risques qu’elle n’avait peut-être pas pleinement mesurés.

Main-d’œuvre étrangère malgache dans le pays

Part de la main-d’œuvre étrangère

• Les travailleurs malgaches représentent 9,1 % des étrangers à Maurice.

Évolution du nombre de travailleurs malgaches

• Octobre 2021 : 2 503 - 9,1 %

• Mai 2024 : 5 761 - forte progression

Ils sont toutefois moins nombreux que les travailleurs bangladais ou indiens

Secteurs d’emploi principaux

• Construction

• Hôtellerie

• Pêche

Les chiffres de l’interdépendance

90 % des terres cultivables de la Commission de l’océan Indien concentrées à Madagascar

41 Mauriciens rapatriés depuis le début de la crise

6 Mauriciens encore présents sur place

Présence mauricienne dans les secteurs bancaire (BNI, MCB, SBM), textile (CIEL), agro-industrie (Eclosia), logistique (IBL)