Auteur de trois romans dépeignant la saga de quatre familles mauriciennes à l’époque coloniale à Maurice, Jean-Jacques de Saint Antoine se penche sur leurs itinéraires respectifs pour faire ressortir leur « transformation progressive vers une société multiculturelle qui est une des grandes richesses de l’île Maurice ».

Pourquoi, loin de Maurice et marié à une Américaine, avez-vous ressenti le besoin de vous pencher sur l’histoire de l’île ?

Parce que je suis né à l’île Maurice, que j’y ai vécu 25 ans et que j’aime mon pays. L’histoire m’intéresse parce qu’elle permet de comprendre comment nos ancêtres ont bâti ce pays et comment nos contemporains ont continué et continuent à le développer. Je me suis documenté au cours des années. J’ai lu et acheté tout ce que je pouvais trouver comme livres sur l’île, écrits par des Mauriciens de toutes origines et connaître l’histoire permet de comprendre le présent et d’envisager le futur.

Vous avez choisi de raconter l’histoire de quatre familles qui chacune, forgera l’histoire économique, sociale et culturelle de Maurice. Quels sont les facteurs qui leur ont permis de se réaliser, de vivre parfois côte à côte et de pérenniser leurs affaires ?

Le premier qui arrive, Jean-Marie Perrin, déjà riche, a des valeurs morales, dont l’importance de servir son nouveau pays, l’Île-de-France qui redevient Mauritius. À la demande du gouverneur Farquhar, il développe une plantation de canne à sucre et va en mission en Angleterre pour négocier un meilleur prix pour le sucre mauricien.

Le deuxième, Jean-Baptiste Allier, part pour l’Île-de-France où il espère trouver un meilleur avenir pour son fils Joseph. Celui-ci épouse une esclave affranchie, dont la fille épousera François Perrin (fils de Jean-Marie) et le fils commencera une lignée de journalistes, d’écrivains, de gens talentueux qui aiment la bonne vie.

Le troisième, Ganesh Majumdar, vient de Ballia en Inde. Il est très pauvre et a accepté l’offre d’aller travailler à Maurice comme travailleur engagé. Intelligent et débrouillard, il obtient le statut de travailleur libre, commence à faire du commerce, puis fait fortune dans l’immobilier et l’industrie sucrière. Il est passionné de courses de chevaux, crée sa propre écurie, côtoiera les membres des autres communautés au Champ de Mars et sera respecté par tous.

Le quatrième, Feng Li Wan Chung quitte la Chine qui est en proie à des famines et des guerres civiles et devient commerçant à Fond-du-Sac, puis grossiste à Port-Louis. Édouard, son descendant, réussira dans les affaires et jouera un rôle politique important.

Quels sont les facteurs qui leur ont permis de se réaliser, de vivre parfois côte à côte et de pérenniser leurs affaires ? D’abord, la tolérance et le respect d’autrui, quelle que soit son origine, ainsi que la nécessité de travailler ensemble pour réussir. Ensuite, le dur labeur avec l’objectif de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et plus tard au XXe siècle, l’engagement politique des membres de ces quatre familles pour aider à mettre le pays sur la bonne voie.

Comment expliquer que Maurice ait fait l’économie d’une guerre de libération nationale comme cela s’est passé dans certains pays d’Afrique ?

Les guerres de libération ont eu lieu dans des pays où les colonisateurs ne voulaient pas accorder l’indépendance, du moins pas tout de suite. Dans ces contextes, les chefs de faction locaux étaient endoctrinés de marxisme et présentaient les Européens comme des méchants. À Maurice, ce fut différent. Les Anglais préparèrent l’île à l’indépendance d’une façon graduelle pendant près de dix ans à travers une série de conférences constitutionnelles et de négociations.

De son côté, Seewoosagur Ramgoolam, rentré au pays avec des idées socialistes, se rendit vite compte des réalités économiques et devint pragmatique. Ainsi, le secteur privé, comprenant que l’indépendance était inévitable, développa une relation constructive avec lui. Il faut se garder de toute lecture manichéenne de l’histoire de Maurice. Tous les Franco-Mauriciens et surtout ceux qui détenaient le pouvoir financier n’étaient pas opposés à l’indépendance, ayant obtenu la garantie que Seewoosagur Ramgoolam, une fois installé comme Premier ministre, ne procèdera pas à des nationalisations.

À la veille de l’indépendance, une campagne mensongère du PMSD pousse des familles franco-mauriciennes, dites « de couleur », ainsi que certains créoles, à émigrer vers l’Afrique du Sud et l’Australie.

Pourtant, au lendemain du 12 mars, le climat change. Les adversaires d’hier, Gaëtan Duval et Seewoosagur Ramgoolam scellent alors une coalition. Qui a été berné et pourquoi ces deux derniers ont-ils pu s’entendre ?

« Campagne mensongère », c’est vous qui le dites, pas moi. Les gens qui émigrent n’ont pas été bernés. Ce sont des fonctionnaires qui pensent qu’ils perdront leur poste ou de petits employés qui n’ont pas de moyens. Ils craignent pour l’avenir de leurs enfants et ils partent. C’est ce qui s’est passé.

Gaëtan Duval et Seewoosagur Ramgoolam ont pu s’entendre parce qu’ils étaient des hommes intelligents qui aimaient leur pays. Par la suite, Gaëtan Duval a dit que s’il avait été à la place de Seewoosagur Ramgoolam, il aurait lui-même milité pour l’indépendance.

Le PMSD considérait à l’époque que Maurice, qui dépendait presque entièrement du sucre, n’était pas prête à voler de ses propres ailes. Son leader avait déjà en tête le développement de la zone franche et du tourisme. Seewoosagur Ramgoolam aussi voyait loin. Il avait tissé des liens avec des membres influents du secteur privé tels que Maurice Paturau et Amédée Maingard. Un gouvernement de coalition est mis en place pour la première fois en 1963. Gaëtan Duval et Seewoosagur Ramgoolam apprennent déjà à travailler ensemble.

Votre récit nous emmène tantôt à Mumbai (concernant les timbres) ou au Brésil sur la piste de Eichmann. Pourquoi avez-vous inclus ces deux histoires ?

Pour bien comprendre cela, il faut se référer aux deux volumes précédents du roman. Pourquoi Koumar Majumdar va-t-il à Calcutta (et non Mumbai) ? À la suite d’une querelle de succession, Amar, le grand-père de Koumar, émigra pour Calcutta où il acheta une maison et finit sa vie en se dévouant à sa passion : les courses de chevaux. Par la suite, la famille avait gardé cette maison et s’y rendait de temps à autre.

Koumar y va lors de sa quête pour le Post Office, un des timbres les plus rares au monde. Il ne faudrait pas dévoiler plus au lecteur…

Édouard Li Wan Chung va en Argentine (pas au Brésil) pour aider à la recherche d’Eichmann. Durant la guerre, Édouard avait développé des liens d’amitié avec Samuel Hirsch, Juif interné à Beau-Bassin pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont restés amis par la suite.

Hirsch, devenu ultérieurement agent du MOSSAD, savait qu’Édouard était ami à Clément Perrin, lui-même ami de Jorge Romero avec qui il avait fait des études à Oxford. Hirsch pensait que Jorge Romero pourrait aider à retrouver la piste d’Eichmann puisqu’il était un homme d’affaires influent avec beaucoup de relations en Argentine. C’est ainsi qu’Édouard Li Wan Chung et Clément Perrin se rendent en Argentine.

Est-ce que l’histoire relative à une somme d’argent versée à un leader politique indépendantiste – vous citez son nom – est véridique et pourquoi son adversaire n’y croyait pas trop ?

D’abord, n’oublions pas que c’est un roman basé sur des faits historiques. La lettre relative à la somme d’argent est fictive. Son adversaire n’exprime pas d’opinion sur la véracité de la lettre. Il dit qu’elle soit vraie ou fausse, il ne faut pas la publier pour ne pas faire du tort à ce personnage avec qui il faudra travailler plus tard.

Est-ce que selon vous, l’île Maurice d’aujourd’hui - avec ses institutions – Parlement, gouvernement et opposition, le système judiciaire -, la liberté de pensée, et celle de la presse, l’État-providence, l’alternance politique la tolérance inter-religieuse, entre autres, trouvent leur origine dans les choix qui ont été faits dans les années pré et post-indépendance ?

Oui, sans aucun doute, mais aussi certains choix ont été faits plus en arrière dans le passé. Le parlement était déjà en place du temps des gouverneurs français, puis anglais et sa composition a évolué avec la marche vers le suffrage universel. Quant au gouvernement, les Mauriciens faisaient déjà partie des gouvernements anglais comme membres nommés. Le système judiciaire a débuté avec le droit français, devenu code Napoléon et aujourd’hui on fait usage d’un système qui est à la fois d’origine française et anglaise. Nous avons des juristes de grande qualité qui ont fait de brillantes études en Angleterre et en France.

La liberté de la presse remonte aux années 1840 environ. Auparavant, les journaux étaient « revus » par le gouvernement avant leur publication. Quant à l’État providence, il a commencé par l’éducation gratuite, accordée par Seewoosagur Ramgoolam. Une mesure politique qui a permis à des milliers de Mauriciens d’avoir de meilleurs emplois et de progresser dans la vie.

L’alternance politique a établi Maurice comme un pays stable où les étrangers et les Mauriciens pouvaient investir sans inquiétude. Pour finir, la tolérance religieuse est absolument remarquable et comme Mauricien, j’en suis fier. L’alternance politique a été réalisée régulièrement depuis l’indépendance et a été confirmée récemment avec un vote de 60-0 aux élections législatives où les électeurs ont exprimé leur mécontentement du gouvernement précédent.

La tolérance inter-religieuse est impressionnante. Il suffit de voyager quelques kilomètres dans l’île pour côtoyer des temples hindous, des mosquées, des pagodes chinoises et des églises catholiques ou protestantes. Nous n’y faisons même plus attention, mais c’est une des premières choses qui frappe les touristes. On respecte les fêtes, les différentes religions et il suffit de voir la liste des congés publics pour s’en rendre compte : Noël, le Nouvel An chinois, Divali, Eid-ul-Fitr, pour citer quelques-uns.

Quel contraste faites-vous entre Potomac et Tamarin et comment passez-vous d’un mode de vie à un autre ?

Potomac est un petit village dans la banlieue de Washington à 20 kilomètres du centre-ville. Washington, la capitale des États-Unis, est une ville de 800 000 habitants, agréable avec des musées, des restaurants, des théâtres, des espaces verts de bonnes écoles, des universités et des terrains de sport. Nos deux filles habitent à 20 minutes de chez nous. La vie y est plaisante.

À Tamarin, j’ai la chance d’habiter à côté de mon frère et de ma sœur. Comme pour tout Mauricien, un retour au pays me permet de revoir ma famille, mes amis et de retrouver notre culture dans une ambiance décontractée. Je reviens régulièrement dans notre île. Je prends des bains de mer, je vais à la pêche et je prends un whisky en regardant le coucher de soleil.

Comment décririez-vous l’île Maurice contemporaine, ses défis et ses opportunités, et quel regard portez-vous sur la notion de « vivre ensemble » ?

Le fait que nous soyons bilingues contribue à attirer les touristes et les investisseurs. Maurice bénéficie d’une croissance économique soutenue et d’un plein emploi. Nos défis incluent la recherche de nouvelles sources de croissance et l’appui aux entrepreneurs innovants. La transition énergétique, en utilisant le soleil et le vent comme compléments aux énergies fossiles, constitue également un enjeu majeur.

Enfin, l’environnement nécessite une meilleure réglementation afin de limiter les constructions inesthétiques qui défigurent le paysage. On pourrait faire des concours pour l’embellissement des villes et villages, plantation d’arbres et de fleurs. Il nous faut aussi commencer sans tarder à redévelopper nos plages avant qu’elles ne disparaissent avec l’érosion. Finalement - et c’est peut-être le plus important - essayer de réduire la corruption et la drogue, les deux étant probablement liés.

La fin de votre question est très importante. La notion du vivre ensemble est primordiale. J’ai souligné à mes enfants l’importance de respecter les autres, de quelque culture qu’ils soient, de quelque couleur qu’ils soient et de quelque milieu, pauvre ou riche. Chacun a son rôle sur cette terre.

« Les communautés se côtoient dans la vie, mais ne se fréquentent pas… »

C’est une saine tentation de la part de certaines spécialistes en des matières précises outre que la littérature que de saisir leurs stylos - ou de se mettre devant leurs écrans - pour écrire sur tout sauf sur leurs spécialités. Encore qu’il soit nettement plus avantageux pour celui-celle qui a étudié des sujets comme les sciences sociales ou l’économie de réfléchir en écrits sur l’histoire de son pays…

À Maurice, une telle démarche est confortée par la nature même de notre histoire grâce à son passé colonial et son peuplement issu de trois continents, l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Encore faut-il ici souligner que la traite et l’« engagisme » sont les traits saillants qui caractérisent l’implantation des individus de ces trois continents et ont déterminé leur destin à tout point de vue. Comment panser les blessures de ce pan de l’histoire de Maurice avec le constant sentiment d’être en train de marcher sur des œufs en sachant que le caractère multiculturel de notre île peut aussi se présenter comme un écueil ?

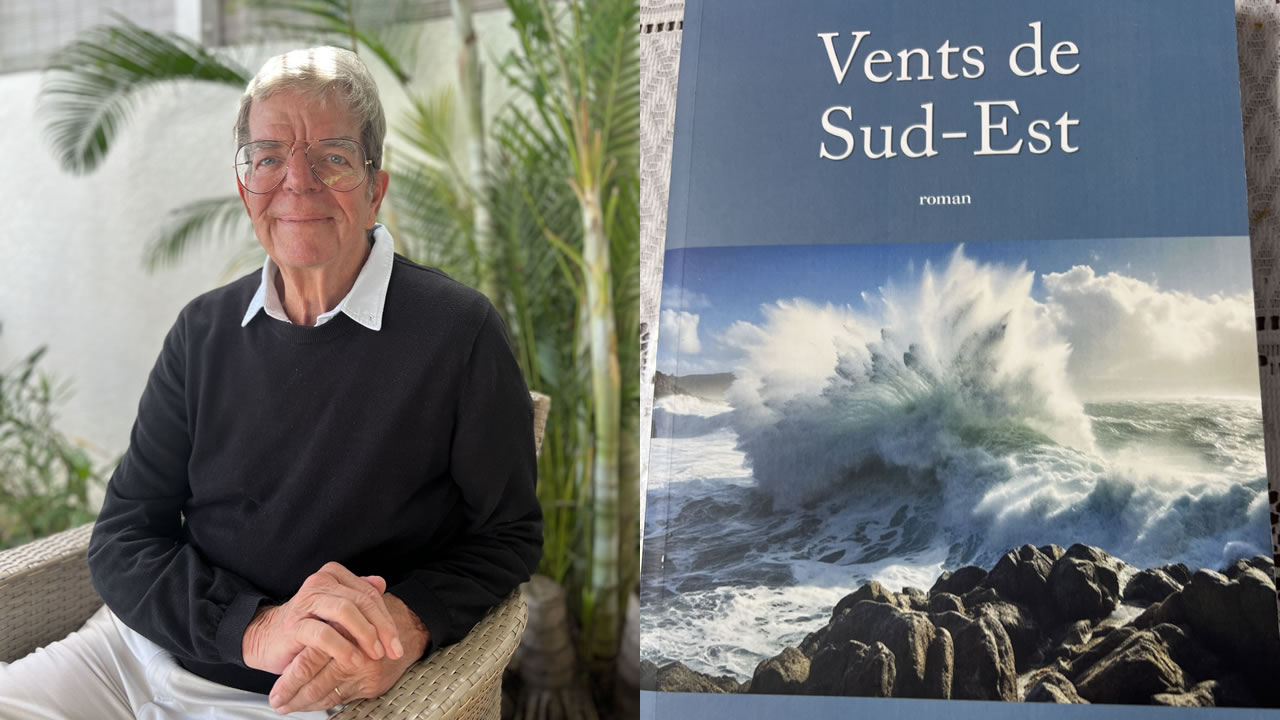

Dans le 2e volet de son « tryptique », après le 1er et le 2e, intitulés « Passagers du Vent » et « Un vent de liberté », Jean-Jacques de Saint Antoine nous offre « Vents de Sud-Est ». Le même fil permet de suivre les itinéraires de quatre familles de différentes communautés, qui ont en commun la volonté de s’enraciner dans le sol de l’île Maurice, successivement colonie française et britannique.

Comme dans les précédents tomes, l’auteur prend le soin de mêler personnages réels et fictifs et à ce compte-là, on peut se demander si certains faits et dialogues entre eux ont réellement existé. Mais comment le savoir lorsqu’on sait qu’il a aussi pris le soin de se documenter dans des ouvrages qui ne souffrent d’aucune interrogation…

Puis et surtout, il y a aussi son parcours professionnel prestigieux, débuté avec en poche son diplôme en Sciences Po, à Paris suivie d’un MBA à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et ses emplois au sein du Groupe CIEL et au sein de la Banque Mondiale, jusqu’à son poste comme membre du conseil d’administration au Mauritius Commercial Bank Group. Il avait donc l’obligation de respecter un certain nombre de faits, dont ceux liés à la période pré et post-indépendance, qui revêtent à coup sûr un intérêt.

À la lecture de ce 2e volet, le lecteur ressort avec la conviction profonde que l’auteur, qui a côtoyé la fine fleur de sa communauté tout en s’efforçant de regarder l’histoire en apesanteur (ne partage-t-il pas d’ailleurs sa vie entre l’île Maurice et les États-Unis ?), conserve un attachement sincère à son pays et un véritable respect pour celles et ceux qui ont façonné son histoire, tout en dépeignant la réalité précoloniale.

« Des différences importantes existent entre les riches et les pauvres, des inégalités, des injustices flagrantes. C’est une société hautement hiérarchisée ou ceux qui sont au bas de l’échelle souffrent des inégalités économiques, politiques et sociales. Néanmoins, le pays vit dans la paix et l’harmonie. Les gens de différentes communautés se côtoient dans la vie de tous les jours, mais ne se fréquentent pas… », écrit-il dans la description qu’il livre de ces quatre familles « pionnières » de l’histoire économique de Maurice.

« Vents de Sud-Est », de Jean-Jacques de Saint Antoine (2e volet)