Le 25 septembre 2025, la cour intermédiaire a condamné Ranjeet Ram, âgé de 38 ans, à trois ans de prison pour l’agression mortelle du vigile Chanand Sepaul, alors âgé de 58 ans. Le trentenaire s’était introduit sur le site de travail de la victime pour voler du diesel et des batteries. Ce crime avait eu lieu le 21 février 2014, à Fond-du-Sac. Toutefois, la peine infligée a suscité de vives critiques de la part du public. La question qui se pose : nos lois sont-elles suffisamment dissuasives? Quels sont les manquements et les failles de notre système ? Comment y remédier ? Me Noren Seeburn, ancien magistrat, et Me Taij Dabycharun font le point.

Me Noren Seeburn : « La Cour doit aussi être dissuasive lorsqu’elle impose une peine »

Ancien magistrat, Me Noren Seeburn explique le mécanisme derrière l’application d’une peine. Pour lui, plusieurs éléments doivent être pris en considération, notamment le contexte social, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants. La Cour est, selon lui, aujourd’hui le dernier rempart pour protéger le citoyen dans un contexte d’insécurité publique croissante.

Les éléments qui sont pris en considération

Selon Me Noren Seeburn, plusieurs éléments sont pris en compte par un juge ou un magistrat avant de prononcer une peine. Ces éléments sont généralement présentés durant le procès. Il s’agit, entre autres, de la coopération de l’accusé avec la police durant l’enquête, de son plaidoyer (s’il a plaidé coupable ou pas), de son casier judiciaire (vierge ou non), de son âge, ou encore de la nature du délit.

Ces éléments, dit-il, relèvent de ce qu’on appelle couramment les « mitigation factors », c’est-à-dire les circonstances atténuantes. Cela peut contribuer à alléger la peine.

Dans le cas de Ranjeet Ram, souligne Me Seeburn, le prévenu n’avait aucun antécédent pour le même type de délit, homicide.

Il rappelle que la peine maximale de prison pour ce type de crime est de 20 ans. C’est la Cour qui, selon lui, décide de la peine, en fonction des faits et de la loi.

Un autre point soulevé par l’avocat concerne le délai entre la commission du crime et la condamnation. Lorsque ce délai est très long, comme ici, la Cour peut en tenir compte et accorder une peine plus clémente.

Les raisons derrière une peine clémente

Me Noren Seeburn estime que les raisons sont multiples. Le juge ou le magistrat doit analyser à la fois les facteurs aggravants et atténuants, en établissant un juste équilibre pour aboutir à une peine adaptée, parfois clémente.

Nos lois sont-elles suffisamment dissuasives ?

L’ancien magistrat est catégorique : oui, nos lois sont suffisamment dissuasives et même très sévères. Cependant, ce qui fait la différence, dit-il, c’est l’application de la peine, qui dépend des circonstances propres à chaque affaire. Il insiste sur un point important : la loi ne détermine pas la peine, c’est la Cour qui la fixe. Chaque cas étant différent, la sentence peut ainsi varier considérablement.

Un individu avec un lourd casier judiciaire recevra une peine plus sévère, tandis qu’un primo-délinquant qui a exprimé des remords pourra bénéficier d’une certaine clémence. Mais Me Seeburn rappelle : le but de la peine est aussi de dissuader d’autres individus de commettre des actes similaires.

Le cas de Ranjeet Ram

En revenant sur l’affaire Ranjeet Ram, Me Noren Seeburn s’interroge : la peine de trois ans est-elle suffisamment dissuasive dans cette affaire ? Pour lui, « non ». Il estime que la sanction est insuffisante compte tenu de la gravité des faits.

Il précise que Ranjeet Ram a asséné un coup mortel à la tête de la victime, alors qu’il aurait pu frapper une autre partie du corps sans mettre sa vie en danger.

Ce geste, selon l’ancien magistrat, aurait dû être pris en compte davantage dans le jugement. Cela dit, il reconnaît que le magistrat ayant entendu l’affaire connaît le dossier mieux que quiconque.

Le contexte social à considérer

Selon Me Seeburn, il est essentiel de tenir compte du contexte social :une insécurité publique en hausse, une anxiété croissante de la population face aux crimes violents.

La Cour, dit-il, a également un rôle social. Elle doit imposer des peines dissuasives non seulement pour punir, mais aussi pour protéger la société de ceux qui peuvent nuire à sa stabilité.

Réforme de la force policière

Me Noren Seeburn ne mâche pas ses mots à propos de la police. Aujourd’hui, dit-il, la population ne peut plus faire confiance à la force policière. Il appelle à une réforme en profondeur, qui tarde à venir malgré les attentes placées dans le gouvernement actuel.

« Aujourd’hui, on se retrouve avec une police politisée, indisciplinée, infiltrée par le trafic de drogue », déclare-t-il. Or, la police aurait dû être le premier rempart pour la sécurité des citoyens.

Dans ce contexte, soutient-il, la justice devient le seul recours du citoyen. Elle doit rassurer, protéger, et dissuader.

Me Noren Seeburn conseille aux juges et magistrats de faire preuve de discernement lorsqu’ils imposent une sanction. La peine doit rassurer le public et avoir un effet dissuasif clair.

Les failles du système

Sur ce point, l’avocat est catégorique : Il n’y a pas de faille dans notre système, dit-il. Tout dépend de l’analyse et de l’évaluation faites par le juge ou le magistrat avant de prononcer une peine. Si une peine est jugée trop clémente, il existe un recours en appel, grâce au principe du double degré de juridiction. Pour conclure, il rappelle qu’une erreur de jugement peut toujours être corrigée en appel.

Faut-il appliquer la collégialité dans les sentences ?

« Non », tranche-t-il. Nos juges et magistrats sont dignes de confiance. Les décisions varient selon la personnalité du juge ou du magistrat, mais ce qui compte, c’est le discernement et la subjectivité raisonnée. Toute erreur, rappelle-t-il, peut être corrigée en appel.

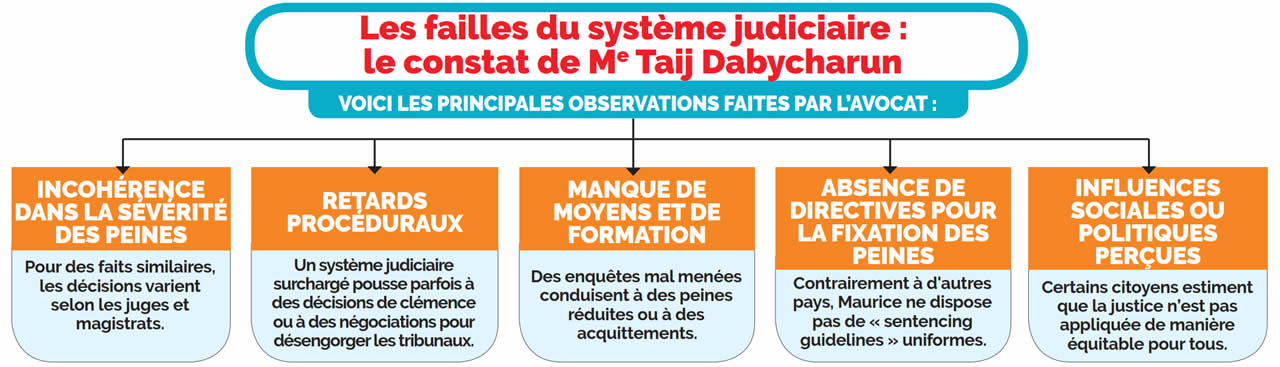

Me Taij Dabycharun : « Il faut élaborer des directives de peine »

Pour l’avocat Taij Dabycharun, nos lois sont, en théorie, suffisamment dissuasives. Mais en pratique, l’effet dissuasif est souvent affaibli par certaines failles dans notre système judiciaire. C’est pourquoi l’homme de loi préconise plusieurs réformes, dont l’élaboration de directives de peine. En effet, pour des faits similaires, les peines peuvent varier considérablement selon le juge ou le magistrat en charge du dossier.

Ce qui est considéré comme éléments de preuve

Avant de rendre un verdict, explique Me Taij Dabycharun, le juge ou le magistrat analyse plusieurs éléments de droit et de fait. Cela comprend les preuves présentées, notamment les témoignages, documents, rapports médicaux et objets saisis, entre autres. Il doit s’assurer que ces preuves ont été obtenues légalement et qu’elles établissent la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, dans le cadre d’une affaire criminelle.

Il évoque que le juge ou le magistrat prend également en compte la crédibilité des témoins : leur comportement à la barre, la cohérence de leurs déclarations et leur impartialité.

D’autres éléments sont examinés, comme les circonstances de l’infraction : y a-t-il eu préméditation ? Une intention criminelle (mens rea) ? Quel a été le degré de violence ? S’agissait-il d’une situation de légitime défense, de provocation ou d’erreur de fait ?

Le juge ou le magistrat considère aussi la personnalité de l’individu : ses antécédents judiciaires, son âge, son statut social, sa santé mentale, et s’il a exprimé des remords.

En sus, souligne-t-il, des éléments aggravants ou atténuants sont pris en compte. Par exemple, s’il s’agit d’un premier délit ou si l’accusé a coopéré avec les autorités. Les circonstances atténuantes peuvent réduire la sévérité de la peine, tandis que la cruauté, la récidive ou l’utilisation d’armes peuvent l’alourdir.

Enfin, l’intérêt de la société et celui des victimes sont aussi des facteurs importants dans la décision de la peine à infliger. Ainsi, le juge ou le magistrat cherche à trouver un équilibre entre justice, réparation et prévention. « En matière de justice et de proportionnalité, la peine doit être à la fois proportionnée à la gravité de l’acte et adaptée aux circonstances spécifiques de chaque affaire », précise Me Taij Dabycharun.

Quand intervient une peine clémente

Selon l’avocat, une peine clémente peut résulter de plusieurs facteurs. Elle est souvent prononcée lorsqu’il existe des circonstances atténuantes. Par exemple, si l’individu a agi sous l’emprise d’une émotion violente, s’il a exprimé des remords ou tenté de réparer le tort causé. C’est également le cas lorsqu’il s’agit d’une première infraction. À ce sujet, souligne l’avocat, les tribunaux ont tendance à accorder une seconde chance aux primo-délinquants.

Il précise que des facteurs socioéconomiques ou familiaux peuvent aussi entrer en jeu. Certains délinquants agissent par nécessité, et le juge ou le magistrat peut en tenir compte. Le manque de preuves solides est également un élément important : parfois, la preuve de l’intention criminelle n’est pas claire, ce qui pousse le juge ou le magistrat à adopter une approche plus prudente.

Dans certains cas, dit-il, le souci de réhabilitation prévaut : le magistrat ou le juge opte alors pour la réinsertion sociale plutôt que pour la répression pure.

Autre facteur clé : les retards dans les procédures. La durée excessive des procès peut influencer un juge ou un magistrat à prononcer une peine plus légère, considérant que l’accusé a déjà subi un préjudice moral et psychologique.

Nos lois sont-elles suffisamment dissuasives ?

En théorie, le cadre légal mauricien est relativement dissuasif, insiste Me Taij Dabycharun. Le Code pénal prévoit, en effet, des peines sévères pour les crimes graves, comme le vol aggravé ou l’agression mortelle.

Mais en pratique…

Selon lui, l’effet dissuasif est souvent amoindri par la lenteur des enquêtes, certaines prenant des années à être bouclées, en raison notamment d’un manque de personnel. Cette lenteur judiciaire retarde la justice et diminue son effet exemplaire.

Ainsi, note-il, certaines peines sont perçues comme trop légères pour des délits pourtant graves. Taij Dabycharun souligne également l’absence de suivi post-peine, ce qui favorise la récidive. Enfin, un manque de transparence dans la motivation des décisions nuit à la perception de justice dans l’opinion publique.

Comment y remédier et envoyer un signal fort ?

Pour Me Taij Dabycharun, plusieurs réformes et actions sont nécessaires pour renforcer la crédibilité et l’efficacité du système judiciaire :

- Élaborer des directives de peine (sentencing guidelines) pour assurer plus de cohérence dans les jugements.

- Renforcer la formation continue des magistrats et des enquêteurs pour améliorer la qualité des dossiers et des décisions.

- Accélérer les procédures judiciaires, notamment par la digitalisation et une meilleure gestion des affaires.

- Améliorer la communication publique autour des décisions de justice, afin de restaurer la confiance des citoyens.

- Renforcer la prévention et l’éducation civique, dès le plus jeune âge, pour lutter en amont contre la délinquance.

- Mettre en place un suivi post-carcéral et des programmes de réhabilitation efficaces, afin d’éviter la récidive.

- Moderniser le Code pénal, en révisant les textes de loi jugés archaïques.

Les trois ans de prison à Ranjeet Ram pour l’agression mortelle d’un vigile en 2014 interpellent

Le 25 septembre 2025, la cour intermédiaire a condamné Ranjeet Ram, un habitant de Pamplemousses de 38 ans, à trois ans de prison pour l’agression mortelle de Chanand Sepaul, un vigile de 58 ans. Les faits remontent au 21 février 2014, à Fond-du-Sac.

Dans cette même affaire, trois autres personnes, impliquées dans le vol, ont également été condamnées. Adriano Jason Jerry Ravat (29 ans) et Mohammad Naeem Korimbocus (37 ans), qui avaient participé au cambriolage aux côtés de Ranjeet Ram, ont chacun écopé de deux ans de prison. Le quatrième accusé, Mohammad Nadeem Korimbocus (32 ans), a été condamné à huit mois de prison. Les quatre hommes ont plaidé coupables à l’issue du procès.

En cour, Ranjeet Ram avait expliqué les circonstances ayant conduit au drame. Son intention était de commettre un vol, mais il était tombé sur le vigile, qui surveillait les lieux. Pour l’empêcher d’alerter, il lui avait asséné un coup de bâton à la tête. Ce coup s’était malheureusement révélé fatal pour la victime.

Avant de prononcer la sentence, la cour a indiqué avoir pris en compte les déclarations des accusés, leurs antécédents judiciaires, ainsi que les circonstances aggravantes du délit. Ces éléments ont motivé la décision d’imposer une peine de prison à chacun des accusés.

Par ailleurs, Ranjeet Ram avait déjà fait parler de lui le 12 avril 2021, lorsqu’il avait dénoncé une négligence médicale après le décès de son nourrisson lors de l’accouchement de son épouse à l’hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses.

Les critiques de certains internautes

- « …. ». J’espère que le DPP vas faire appel contre ce jugement plus que scandaleux

- The sentence may turn into pharse

- Akoz samem dimoune prend la justice dan zot lamé

- Pe encourage dimun ale cokin e faire crime sa

- Sa mm tou ?

- Trop clement. Pou récidive sa

- Après zot dire crime pou arrrêté

- Pas possible sa « …. »

Les commentaires ont été publiés dans leur version originale.