En ce dimanche 2 novembre, l’île Maurice commémore le 191e anniversaire de l’arrivée des premiers travailleurs sous contrat. Au total, 1 700 voyages maritimes furent effectués entre l’Inde et Maurice entre 1849 et 1910, faisant de l’île le troisième plus important pays d’accueil de travailleurs engagés, avec près de 462 800 immigrants. L’historien, chercheur et écrivain Satyendra Peerthum revient sur ces voyages.

Entre 1826 et 1946, au cours de ce que l’on appelle l’ère de l’engagisme, plus de 5,2 millions de travailleurs sous contrat furent acheminés depuis l’Afrique, l’Asie, l’Asie du Sud-Est et la Mélanésie vers les colonies britanniques, françaises et néerlandaises. Ces déplacements massifs se sont déroulés à bord de près de 18 000 voyages maritimes vers plus de 60 pays et territoires.

Parmi eux, 3,3 millions provenaient de l’Inde, envoyés vers les Caraïbes, l’Amérique du Sud, l’Afrique australe et orientale, l’océan Indien et le Pacifique Sud à travers plus de 10 000 voyages maritimes entre 1826 et 1936 vers 30 pays et territoires.

Maurice, une plaque tournante de l’engagisme

« Maurice occupe une place centrale dans cette histoire. Avec environ 1 700 voyages, l’île représente près de 9 % du total mondial et a accueilli le troisième plus grand nombre de travailleurs engagés : 462 800 immigrants, dont 350 000 ont débarqué à l’Aapravasi Ghat entre 1849 et 1910. Le dernier navire, le Surada, transportant plus de 300 travailleurs indiens, portait le numéro 1410 », explique Satyendra Peerthum.

L’historien souligne que cette diaspora de l’océan Indien représente le plus grand mouvement de population du XIXe siècle dans la région. Mais cette migration fut aussi une épreuve : plus de 10 000 travailleurs, soit 2,5 %, périrent en mer.

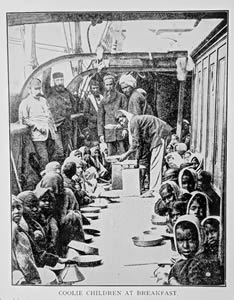

« À l’inverse, environ 2 000 enfants virent le jour durant ces traversées, comme Dussowoth, né en 1860 de sa mère Soongeea, deux immigrants dont les noms demeurent dans les archives et la mémoire familiale », dit Satyendra Peerthum.

Des semaines de voyage entre espoir et incertitude

Jusqu’aux années 1860, les navires à trois mâts mettaient six à huit semaines pour rallier Maurice depuis l’Inde.

Avec l’apparition des bateaux à vapeur des Messageries Maritimes, la traversée fut réduite à quatre ou cinq semaines, modifiant peu à peu la logistique du transport des engagés.

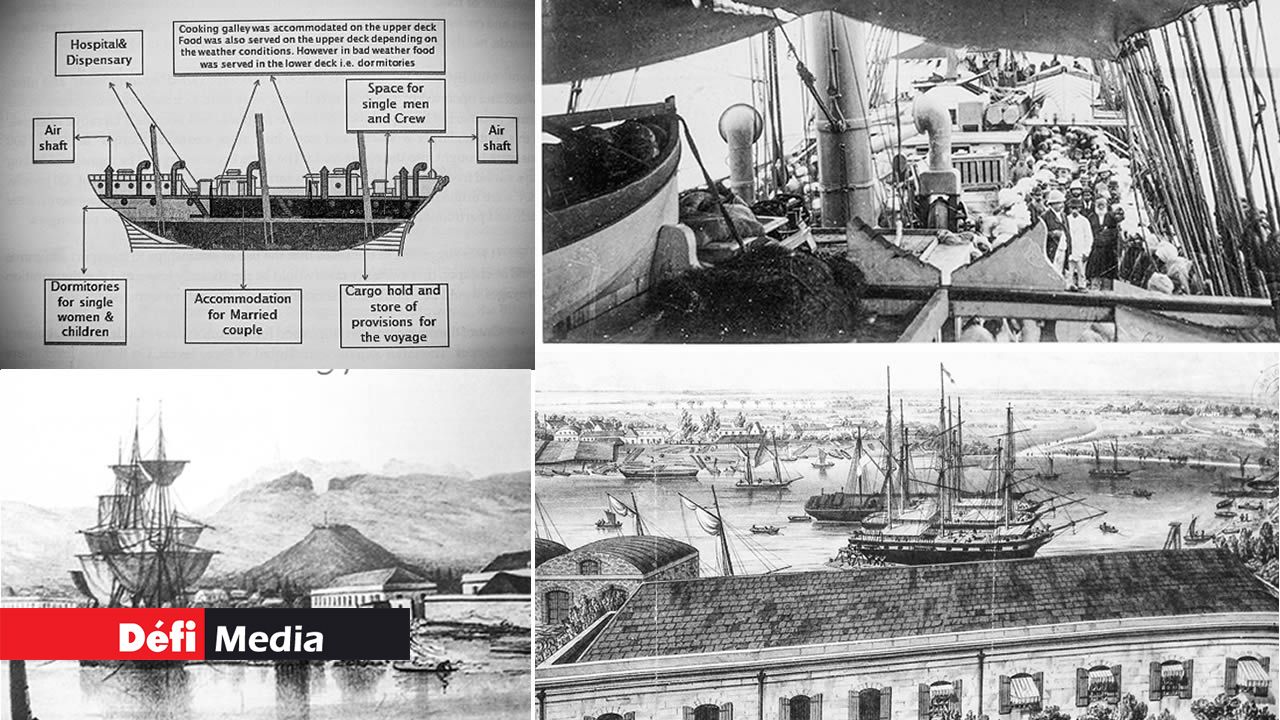

« Dans les premières décennies (1820–1840), les navires utilisés pour transporter les travailleurs engagés étaient souvent des bâtiments de commerce reconvertis, accueillant à la fois passagers, marchandises et engagés venus de l’ensemble de l’océan Indien », relate Satyendra Peerthum.

Entre 1826 et 1879, plus de 9 500 travailleurs non indiens furent également acheminés depuis l’Afrique de l’Est, l’Arabie, Madagascar, les Comores, La Réunion et la Chine et ailleurs de la grande région de l’océan Indien.

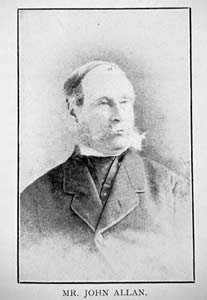

Ces navires appartenaient à la British East India Company, ainsi qu’à des négociants mauriciens, britanniques, français et européens. Parmi eux, John Allan possédait sept navires ayant transporté entre 20 000 et 25 000 travailleurs vers Maurice, avant de repartir avec des migrants de retour vers l’Inde entre 1850 et 1880.

Le voyage du retour : un autre départ

Entre les années 1840 et le début du XXe siècle, environ 160 000 travailleurs, indiens et non indiens, reprirent la mer vers leur terre natale à bord d’environ 500 voyages de retour.

Parmi eux, 12 000 à 15 000 Mauriciens rentrèrent en Inde ou ailleurs dans l’océan Indien, souvent accompagnés de leurs familles et proches.

« Le dernier convoi de rapatriement quitta Maurice en 1929, refermant ainsi un chapitre majeur de l’histoire migratoire mondiale — celui de millions d’hommes et de femmes dont les sacrifices ont jeté les fondations de la société mauricienne contemporaine », indique l’historien et chercheur.

Le 2 novembre 1834

Après une traversée de presque huit semaines, le bateau Atlas jette l’ancre dans le port à Trou Fanfaron, le dimanche 2 novembre 1834. Comme c’était un dimanche, la douane était fermée. Ils sont restés à bord le 2 novembre. Le 3 novembre G.C. Arbuthnot demande la permission au gouverneur William Nicolay de ramener ses ouvriers à terre. Après les démarches administratives, les 36 ouvriers indiens débarquent le 4 novembre. Ils sont ensuite emmenés à Belle Alliance, le domaine sucrier de 502 acres d’Arbuthnot près du village de Barlow à Rivière-du-Rempart pour travailler.

La Grande expérience

Entre 1834 et 1839, 25 468 Indiens font partie de la première vague d’immigration indienne. Au total, environ 23 281 hommes, avec seulement 727 femmes et 175 enfants.

« Selon le professeur J.C. Jha, près de 15 000 provenaient de Calcutta et Bombay et plus de 9 000 de Madras et de l’Andra Pradesh. Plus de la moitié des premiers immigrants indiens appartenait à des tribus rurales appelées les Oraons, les Mundas, les Bhumijes et les Santals », précise Satyendra Peerthum.

D’autres vagues d’immigration de grande ampleur arriveront par la suite en provenance de Bombay, Calcutta ainsi que de Madras, et ce, jusqu’en 1910.

Contribution à l’effort industriel et économique

L’introduction de dizaines de milliers d’engagés après 1834, contribua au peuplement de l’île, à l’effort industriel et économique, et fit de l’île Maurice la plus importante colonie sucrière dans l’Empire britannique.

- 1844 : Maurice devient le plus grand exportateur du sucre dans l’Empire Britannique

- 1846 : Les engagés indiens représentent presque 85 % du nombre total des ouvriers agricoles et plus de 95 % des employés dans les domaines sucriers.

- 1855 : l’île Maurice produisait près de 7 % du sucre mondial et est l’un des plus grands exportateurs de sucre mondial de l’époque

- 1864 : Plus que 90 000 Indiens vivent sur 265 établissements sucriers, travaillent dans 303 usines, et produisent entre 100 000 et 120 000 tonnes du sucre par an

- 1871 : Les engagés indiens représentaient plus de deux-tiers des résidents permanents

- 1910 : A la fin de l’engagisme en 1910, les engagés indiens constituaient plus de 70 % de la population totale de la colonie.

En chiffres

462 800. C’est le nombre de travailleurs engagés qui ont débarqué à l’île Maurice. Si 452 800 était des Indiens, plus de 10 000 étaient des Malgaches, Comoriens, Chinois, des Africains, quelques Omanais et Yéménites, ainsi que des Indo-réunionnais. 300 000 ayant appris à aimer l’île Maurice qu’ils ont façonné, ont choisi de fonder leurs familles et y prirent racine. 15 000 ont fait le va-et-vient entre Maurice et l’Inde avec l’immigration circulaire. Des 162 800 qui retournèrent dans leur pays d’origine à l’expiration de leur contrat entre 12 et 15 000 étaient des Indo-mauriciens, c’est-à-dire étaient nés à Maurice.

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !