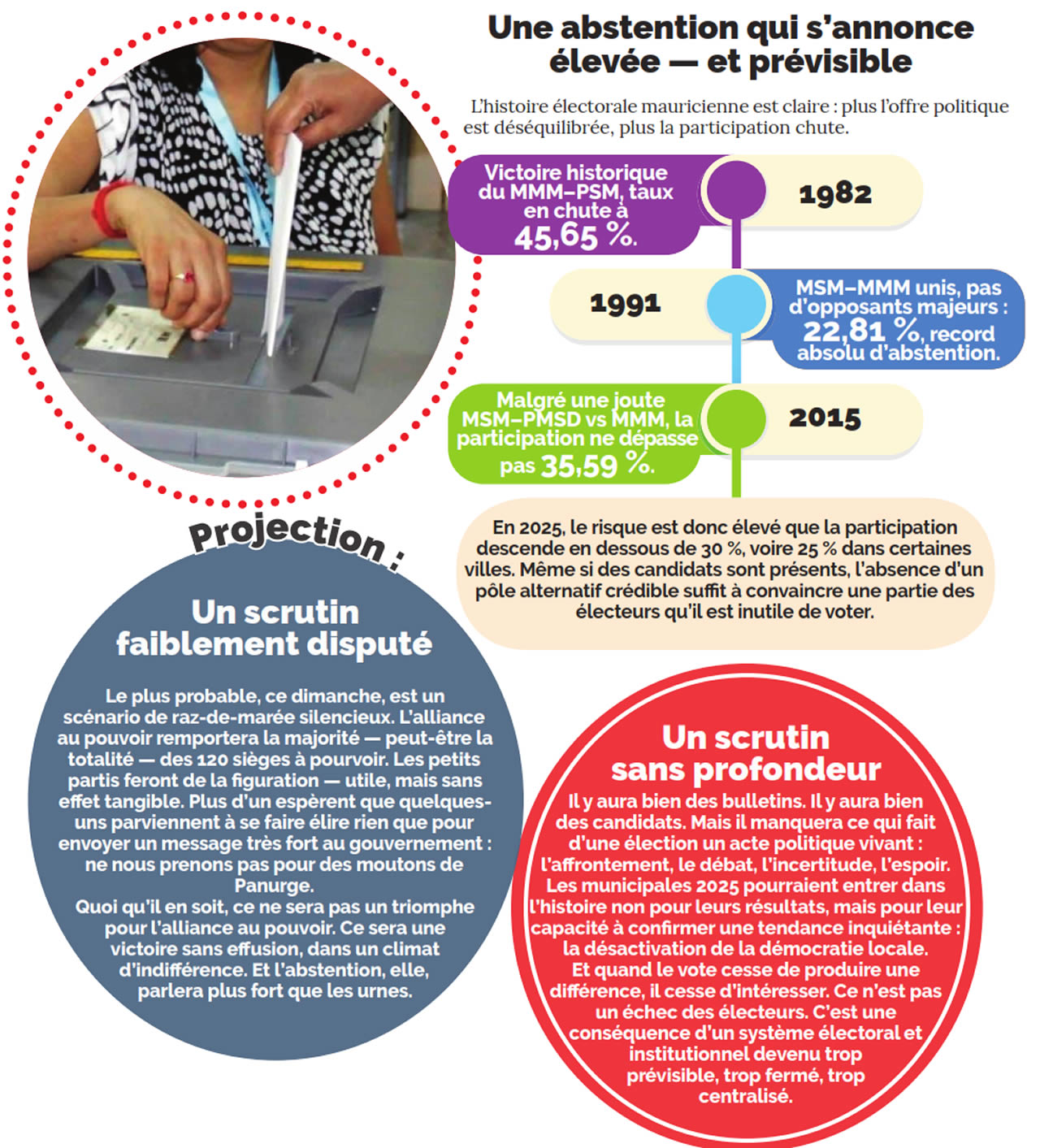

À la veille des municipales de ce dimanche 4 mai, le scénario d’une élection à bas bruit se confirme. L’alliance gouvernementale, forte de son 60–0 aux législatives de novembre, avance sans rival majeur : ni MSM, ni PMSD, et seulement une poignée de petits partis pour occuper le terrain. Dans un tel désert politique, le seul véritable adversaire pourrait bien être l’abstention elle-même. Déjà tristement célèbre en 1991, année où la participation s’était effondrée à 22,81 %, le spectre du record plane à nouveau sur les villes, des rues quasi silencieuses aux quartiers sans effervescence. Alors que les urnes s’apprêtent à s’ouvrir, une question s’impose : va-t-on frôler ce record… ou tout simplement le pulvériser ?

Un rapport de force verrouillé dès le départ

Depuis le raz-de-marée électoral de novembre 2024, la majorité gouvernementale dispose d’un capital politique sans précédent. Elle gouverne sans opposition parlementaire effective, et maintenant, elle s’apprête à consolider son contrôle des villes, en l’absence des principales formations rivales.

Les seuls adversaires présents sont des petits partis, mouvements civiques, groupuscules ou personnalités locales isolées. Leur présence garantit le pluralisme, mais n’inverse pas l’équilibre de la compétition. L’électeur le perçoit immédiatement : le résultat est pratiquement acquis.

Ainsi, le scrutin devient asymétrique. Ce n’est plus une élection pour trancher entre deux visions. C’est une formalité politique.

La faiblesse structurelle de la démocratie municipale

Mais ce phénomène s’explique aussi par un autre facteur plus profond : la marginalisation institutionnelle des villes. Depuis des décennies, les conseils municipaux ont vu leurs compétences rognées, leur autonomie réduite, et leur rôle cantonné à des tâches d’entretien et de gestion courante.

Dans l’esprit de nombreux électeurs, les municipalités ne changent pas leur quotidien. Les décisions importantes (routes, logement, transports, rénovation urbaine) sont prises au niveau du gouvernement central.

Conclusion logique pour le citoyen : pourquoi se déplacer pour une instance qui décide peu ?

Des petits partis face à un rouleau compresseur

La présence de petits partis dans ce scrutin mérite d’être saluée. Dans un contexte écrasé par la majorité, ils tentent d’incarner une autre voix, de faire exister des débats locaux, ou de mobiliser des électorats spécifiques (écologistes, jeunes, contestataires).

Mais sans machines électorales, leur potentiel de disruption reste marginal.

Le citoyen urbain, habitué à lire les rapports de force, comprend que ces candidatures ne menaceront pas l’ordre établi. Et ce calcul électoral lucide alimente encore l’abstention.

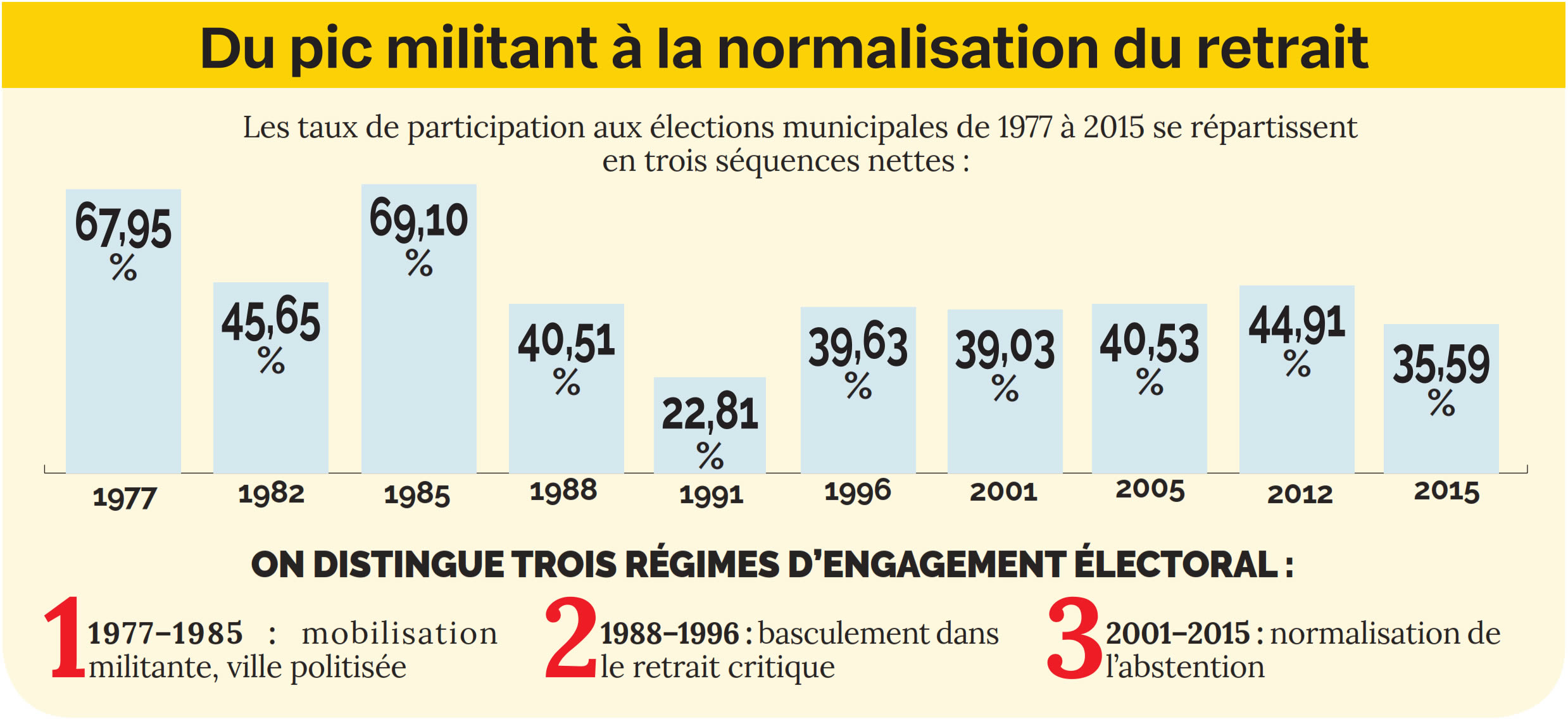

1977–2015 : Anatomie d’un désenchantement démocratique

Entre 1977 et 2015, Maurice a connu une transformation silencieuse mais déterminante dans sa culture électorale urbaine : le passage progressif d’un vote municipal conçu comme acte politique à une abstention normalisée, devenue comportement majoritaire.

Cette évolution, que d’aucuns réduisent à de simples fluctuations, est en réalité le produit d’un ensemble de facteurs convergents : mutations institutionnelles, brouillage partisan, perte d’autonomie municipale, routinisation du pouvoir central, dépolitisation de la ville comme espace public.

À la lumière des données statistiques et des faits politiques majeurs, l’abstention municipale à Maurice apparaît ainsi moins comme un déficit de civisme que comme un indicateur de rupture démocratique.

1977–1985 : Prolongement du combat idéologique

En 1977, le MMM — formation contestataire issue des milieux ouvriers, syndicaux et intellectuels urbains — s’engage dans les municipales avec une stratégie claire : occuper les villes comme levier de transformation sociale. La forte participation de 67,95 % s’explique par un double dynamique : structuration partisane claire et sentiment d’alternative politique réelle.

En 1985, après la rupture MMM/MSM, la confrontation politique retrouve de la lisibilité, et le taux de participation atteint 69,10 %, record historique. L’électorat dispose d’une offre différenciée, compréhensible, et structurée.

L’intensité électorale est directement corrélée à la clarté du clivage. Quand l’offre est structurée, la demande électorale suit. Le scrutin local devient un terrain d’expression.

2001–2015 : La banalisation de l’abstention

Dès 2001, la participation se stabilise dans une fourchette de 35 à 43 %. Ce n’est plus un effondrement conjoncturel : c’est un nouvel équilibre.

On pourrait parler de « régime électoral d’inertie démocratique ». Le scrutin municipal devient dépourvu d’enjeu véritable, car :

• Le pouvoir central détermine la trajectoire locale.

• Le maire n’est pas perçu comme une autorité décisionnelle.

• La succession d’alliances éteint toute opposition durable.

Même en 2015, avec une joute apparente entre MSM–PMSD et MMM, la participation retombe à 35,59 %. L’électorat ne répond plus aux stimuli partisans. Il a intégré la vacuité fonctionnelle du scrutin municipal.

Nous sommes face à une désinstitutionalisation du pouvoir local. L’élection est maintenue, mais sa légitimité perçue est nulle. L’abstention devient alors un comportement rationnel.

La subordination municipale

Il faut insister sur la dimension institutionnelle. À Maurice, les conseils municipaux ne disposent ni d’autonomie fiscale significative, ni de compétences stratégiques étendues.

• Le pouvoir de nomination du maire est capté par la hiérarchie partisane.

• Les grands projets urbains (infrastructures, marchés, transport, aménagement) sont dictés par le gouvernement central.

• Le calendrier électoral, toujours post-législatif, installe une mécanique de reproduction du pouvoir national dans les villes.

La municipalité ne peut plus être un contre-pouvoir. Elle devient un prolongement de l’Exécutif central. Or, quand le local ne peut ni résister ni innover, le citoyen cesse d’investir politiquement cet espace.

1988–1996 : L’entrée dans l’ère de la désaffection

À partir de 1988, la dynamique s’inverse. Le taux tombe à 40,51 %, malgré un contexte national tendu. Cela marque l’entrée dans une phase de fatigue électorale. L’un des tournants les plus significatifs est celui de 1991, où la participation chute à 22,81 %.

Que s’est-il passé ? Un pacte inattendu entre le MMM et le MSM, historiquement rivaux, crée une confusion stratégique dans l’électorat urbain. Les identités politiques se fondent dans l’opportunisme électoral.

Dans ce climat, le PTr et le PMSD boycottent les municipales, anéantissant toute possibilité de compétition réelle.

La démocratie électorale repose sur un principe fondamental : la possibilité d’alternance. Quand les lignes de fracture se brouillent, les partis convergent sans logique, et les élections deviennent une pure reproduction d’un pouvoir déjà acquis. L’électeur s’abstient non par indifférence, mais par protestation. L’abstention devient un vote négatif.

1977-2015 : L’abstention, c’est une réponse politique

l’électorat municipal à Maurice a glissé d’une mobilisation militante à une abstention stabilisée, structurée, intériorisée.

Ce basculement ne reflète pas une paresse civique, mais une évaluation politique du rapport coût/efficacité du vote. Les partis ont brouillé les lignes. L’État central a absorbé les leviers. Et la ville a perdu son pouvoir.

Tant que les municipalités ne seront pas dotées d’un mandat clair, d’un pouvoir réel, et d’une lisibilité politique forte, le citoyen urbain mauricien continuera de voter... en s’abstenant.

Car ce silence électoral n’est pas une absence de voix. C’est une autre forme de verdict.

La logique d’alignement électoral

Ce phénomène, récurrent depuis les années 1980, neutralise tout enjeu réel dans les municipales. L’électeur anticipe que le pouvoir central imposera ses candidats municipaux, favorisera ses villes, et sanctionnera les municipalités d’opposition.

Ce calcul politique pragmatique transforme l’électeur en stratège ou en spectateur, mais plus en citoyen actif.

La municipalité devient un enjeu de clientèle, pas de citoyenneté. L’abstention traduit alors la perte de croyance dans la sincérité de l’espace local.