- Quand filmer devient un réflexe… au prix de la dignité

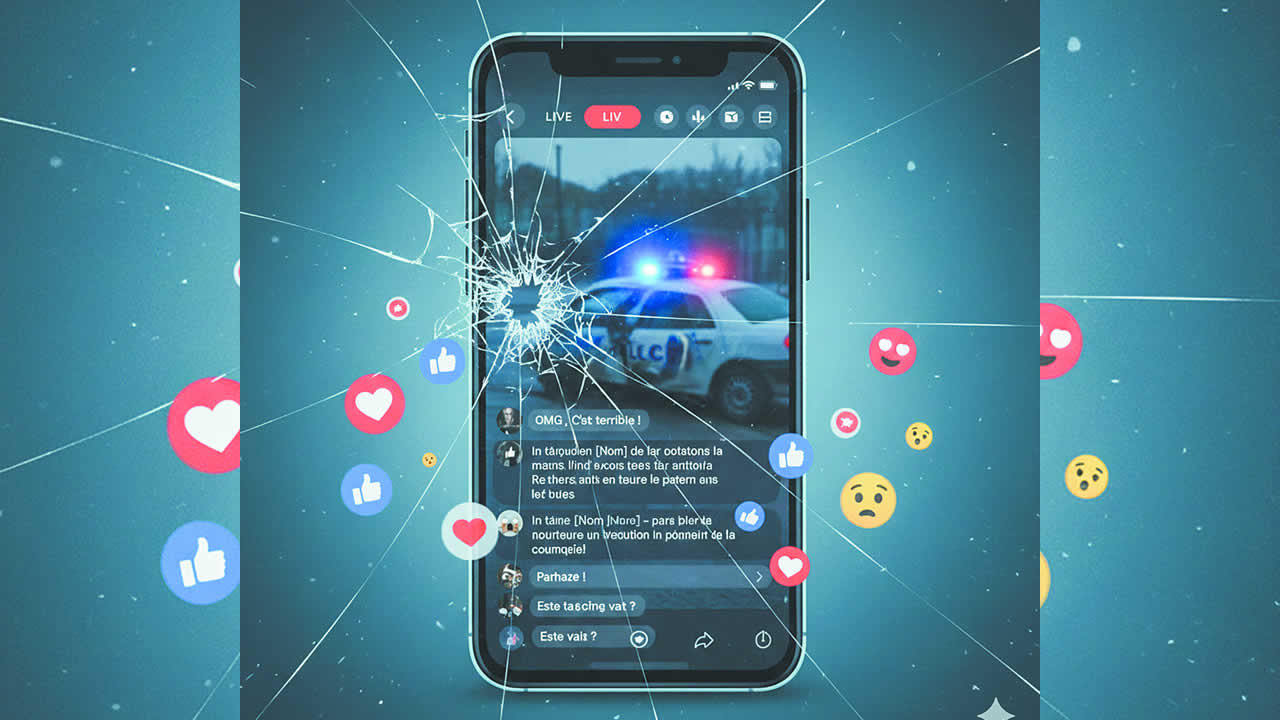

À Maurice, filmer prime parfois sur agir. Smartphones, quête de visibilité, cadre légal… Comment notre empathie et notre responsabilité citoyenne sont-elles affectées ? Enquête sur une société spectatrice.

«Et si c’était moi ? Aurais-je voulu être jeté en pâture comme un moins que rien ? » La question de Jean-Luc Mootoosamy, journaliste et directeur de Media Expertise Suisse, est directe, dérange. À Maurice, des vidéos virales de jeunes et moins jeunes sous influence visiblement en détresse, ou d’agressions, filmées à visage découvert, révèlent une mutation inquiétante : sommes-nous passés d’une société d’entraide à une société de spectateurs ? À quel moment le réflexe de filmer a-t-il supplanté celui de porter secours ? Et plus encore, sensibiliser l’opinion publique prend-il le pas sur la dignité humaine ?

« Le réflexe de sortir son téléphone avant de demander ‘est-ce que ça va ?’ révèle une transformation profonde de notre rapport au réel », analyse Oomandra Nath Varma, sociologue et World Bank Expert for AAU on Africa Centre of Excellence Project. « Le smartphone est devenu une extension de notre regard : nous ne vivons plus seulement les événements, nous pensons immédiatement à leur captation et à leur diffusion. »

Mais pourquoi une vidéo d’agression, par exemple, génère-t-elle autant de clics ? Didier Samfat, Cybersecurity Specialist, pointe directement les plateformes : « Les algorithmes de TikTok, Instagram ou Facebook sont conçus avec un objectif principal : maximiser le temps d’attention des utilisateurs. Leur modèle économique repose sur l’engagement. Plus un contenu retient l’attention, plus il est mis en avant. »

Les contenus choquants provoquent la surprise, l’indignation, la colère. « Sur le plan neurologique, ce type de contenu stimule des pics de dopamine liés à la nouveauté et à l’intensité émotionnelle. L’algorithme détecte rapidement ces signaux d’engagement et en amplifie la diffusion », explique-t-il.

Le cerveau humain est programmé pour détecter la menace, confirme Vijay Ramanjooloo, psychologue clinicien et membre de la National Human Rights Commission (NHRC) de Maurice. « Une scène violente capte instantanément l’attention. » À l’inverse, un article de prévention mobilise la réflexion et l’effort cognitif. « Dans une société dominée par l’instantanéité numérique, l’émotion l’emporte souvent sur la réflexion. »

Cette mécanique crée un cercle vicieux, fait valoir Didier Samfat : « Plus une publication suscite de commentaires, de partages ou de visionnages répétés, plus elle est considérée comme ‘pertinente’ par la plateforme, même si son contenu est problématique. Le choc attire l’attention, l’attention génère des interactions, et les interactions renforcent la visibilité. » L’auteur de la vidéo peut alors être encouragé à reproduire ce type de contenu pour obtenir la même reconnaissance, alimentée par la gratification liée aux « likes » et aux vues.

Derrière chaque vidéo, il y a une personne, une dignité, une vulnérabilité. Le problème n’est pas seulement le clic. C’est l’oubli de l’humain derrière le clic»

« Cela révèle une tension profondément humaine », note Oomandra Nath Varma. « Nous réagissons davantage à la catastrophe qu’à la prévention silencieuse qui pourrait l’éviter. Sans être immoraux, nous sommes plus facilement captivés par le choc que par la sagesse. »

La quête de visibilité comme gratification

Peut-on parler d’une monétisation du sensationnel ? « À Maurice, très peu d’influenceurs peuvent réellement vivre de leurs publications », tempère Didier Samfat. « Le trafic généré localement reste modeste comparé aux grandes économies numériques. Mais la recherche de revenus n’est pas la seule motivation. »

Il existe aussi une quête de reconnaissance sociale. « Être vu, être commenté, être suivi devient une source de gratification. C’est une forme de valorisation publique. »

Cependant, il est important de comprendre que « la technologie en elle-même n’est pas le problème ». Elle amplifie des tendances humaines déjà existantes : le besoin d’attention, la recherche de statut, la curiosité face au drame, indique-t-il. « Le risque apparaît lorsque la dignité humaine devient un simple levier de visibilité. »

Vijay Ramanjooloo, citant l’article More than a Picture de Me Satyajit Boolell, Chairman de la NHRC, va plus loin : « Derrière chaque vidéo, il y a une personne, une dignité, une vulnérabilité. Le problème n’est pas seulement le clic. C’est l’oubli de l’humain derrière le clic. »

Ce qui fait dire à Didier Samfat que d’un point de vue social, « le véritable problème est la déshumanisation. Une personne en détresse devient un spectacle. On oublie que derrière l’écran, il y a un être humain, une famille, une dignité. »

Pourtant, filmer n’est pas toujours condamnable. L’affaire George Floyd l’a démontré : la scène, captée par des passants, a déclenché une vague d’indignation mondiale et relancé le mouvement Black Lives Matter. « Le problème n’est donc pas l’outil en soi, mais l’ordre des priorités », souligne Oomandra Nath Varma. « Entre témoigner et porter assistance, la question demeure : avant de capturer l’instant, sommes-nous encore capables de voir la personne ? »

L’illusion de participer sans agir

Autre question : pourquoi filmer plutôt qu’intervenir ? « Il y a l’effet témoin », répond le sociologue. « Plus il y a de personnes présentes, plus chacun pense qu’un autre va agir. Filmer donne l’illusion de participer sans prendre de risques ni s’exposer. »

Didier Samfat précise ce mécanisme : « C’est la ‘diffusion de responsabilité’. » Une génération entière a grandi avec un smartphone en permanence dans la main. « L’acte de filmer est devenu un réflexe, presque inconscient. Le danger apparaît lorsque ce réflexe prend le pas sur l’empathie et le sens du devoir civique. » En d’autres termes, souligne Vijay Ramanjooloo, « filmer n’est pas secourir ».

Le « réflexe numérique » ne supprime pas nécessairement l’instinct de secours, mais il peut le déplacer, nuance Oomandra Nath Varma. « Le smartphone introduit une médiation : au lieu d’entrer immédiatement dans l’action, nous passons par l’image. Ce détour peut ralentir la réaction spontanée et installer une posture d’observation. La question décisive n’est pas tant de filmer ou non, mais de savoir si l’image remplace l’aide… ou si elle vient après l’avoir assurée. »

La peur joue aussi un rôle central, ajoute-t-il : peur d’aggraver la situation, de se mettre en danger, d’être tenu responsable. « Filmer devient alors une zone intermédiaire, ni indifférence totale ni intervention directe. »

Un autre mécanisme intervient : la dissonance cognitive. « Ne pas agir face à une urgence provoque un malaise intérieur. Pour préserver une image positive de soi, on reformule inconsciemment son geste : ‘Je n’ai pas aidé directement, mais au moins j’ai filmé. J’ai documenté.’ »

Mais celui qui filme se perçoit-il sincèrement comme utile ou s’agit-il d’une justification a posteriori ? « Beaucoup se perçoivent réellement comme des témoins nécessaires », observe le sociologue. « Filmer peut apparaître comme une manière de protéger la victime, de constituer une preuve ou d’alerter l’opinion. Le plus souvent, il ne s’agit ni de pur altruisme ni de pur égoïsme, mais d’un mélange complexe de peur, de culture de la visibilité et de désir sincère d’être utile. » Mais, de façon perverse, le citoyen solidaire bascule en spectateur : « La détresse peut devenir un contenu. »

Instrumentalisation de la souffrance

Jean-Luc Mootoosamy tranche dans le vif : « La frontière entre intérêt public et exploitation de la souffrance d’autrui réside dans un questionnement simple : est-ce que je veux aider cette personne ou je lui montre à quel point sa souffrance est une opportunité pour moi de faire l’intéressant ? Si on veut vraiment aider, on tend la main, on essaie d’apaiser, de trouver de l’aide. L’unique fait qu’une vidéo d’une personne en souffrance soit prise sans son accord révèle une intention malsaine. »

Certes, la souffrance existe dans notre société et il faut en parler, reconnaît-il. Cependant, fait-il ressortir, « il y a une manière de le faire qui est de dénoncer pour appeler à la solidarité. Utiliser la souffrance, l’instrumentaliser pour attirer des vues, obtenir des clics et des ‘likes’, c’est honteux, c’est une double peine pour celui ou celle qui se trouve exposé ».

Lorsque publier devient automatique, lorsque la souffrance devient un contenu, la norme sociale se fragilise»

Oomandra Nath Varma abonde dans le même sens : « Une image-témoignage devient humiliation publique lorsqu’elle expose inutilement la détresse d’une personne et la prive de sa dignité. Documenter une injustice peut être légitime ; diffuser la souffrance pour générer des vues l’est beaucoup moins. La question éthique reste simple : si la personne filmée voyait la vidéo plus tard, se sentirait-elle protégée… ou exposée ? »

« On sous-estime l’impact psychologique sur la victime », alerte Didier Samfat. « Une vidéo peut être partagée des milliers de fois. Chaque nouvelle diffusion prolonge l’humiliation et peut raviver le traumatisme. Le dommage ne s’arrête pas à l’incident initial : il devient permanent dans l’espace numérique. »

Une agression est un événement, précise Vijay Ramanjooloo. « La viralité est une répétition infinie de cet événement. La personne peut ressentir une perte de contrôle, une humiliation publique, une anxiété persistante, voire un état de stress post-traumatique. »

Dans certains cas, la diffusion devient une seconde violence. « On oublie aussi que certaines images peuvent avoir un effet néfaste sur les proches, notamment dans des scènes de décès », insiste Oomandra Nath Varma.

La répétition d’images violentes entraîne également une désensibilisation collective. « Le cerveau se protège en réduisant l’intensité émotionnelle », explique Vijay Ramanjooloo. « Mais le risque plus grave est la banalisation. Lorsque publier devient automatique, lorsque la souffrance devient un contenu, la norme sociale se fragilise. »

« Si se moquer de la détresse d’autrui procure du plaisir, c’est qu’il y a un problème profond », martèle Jean-Luc Mootoosamy.

Les failles de la modération

Les plateformes portent-elles une part de responsabilité ? « La question de leur complicité est complexe », répond Didier Samfat. « Techniquement, elles ne créent pas le contenu. Mais elles conçoivent des systèmes qui favorisent sa diffusion lorsqu’il génère de l’engagement. À ce titre, elles ne sont pas neutres. »

Les mécanismes de modération reposent sur une combinaison d’intelligence artificielle et d’intervention humaine. « Les systèmes automatisés analysent les images, les mots-clés, les sons. Mais le volume de vidéos publiées chaque minute est colossal. Et l’intelligence artificielle peut avoir du mal à distinguer un contenu de dénonciation d’un contenu de glorification. Une vidéo montrant une agression peut être publiée pour sensibiliser… ou pour exploiter le choc. L’algorithme ne comprend pas toujours l’intention. » Pire encore : une vidéo virale peut être davantage mise en avant, avant même d’être éventuellement modérée.

TikTok privilégie une modération algorithmique rapide, mais sa forte logique de viralité peut amplifier un contenu avant son retrait, fait comprendre Didier Samfat. Instagram et Facebook réduisent parfois la visibilité d’une vidéo sans la supprimer immédiatement. « Malgré ces mesures, aucune plateforme n’est infaillible. Le volume de publications est immense et la modération intervient souvent après la diffusion initiale », constate-t-il.

À Maurice, plusieurs textes encadrent ces pratiques : le Computer Misuse and Cybercrime Act, le Data Protection Act 2017 et le Cybersecurity and Cybercrime Act 2021, qui définit le cyberharcèlement comme passible d’une amende allant jusqu’à un million de roupies et d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 20 ans. Mais la rapidité de propagation, les faux profils et l’accès au dark web compliquent les enquêtes. « Les contenus sont partagés en quelques secondes, via des profils fictifs, parfois hébergés hors juridiction. Cela peut créer un sentiment d’impunité », explique Vijay Ramanjooloo. Certaines personnes se sentent protégées derrière « le manteau numérique » d’un faux profil, pensant être au-dessus de la loi. « Cette illusion est dangereuse. »

Des recours existent pour atteinte à la vie privée, préjudice moral ou violation des données personnelles via le Mauritian Cybercrime Online Incident Reporting System. « Toutefois, lorsque la diffusion dépasse les frontières et implique des comptes anonymes, la réparation devient complexe. Cela démontre que la prévention demeure plus efficace que la réparation », fait ressortir le psychologue.

Le mythe du « journaliste citoyen »

L’expression « journaliste citoyen », souvent invoquée pour justifier ces pratiques, fait bondir Jean-Luc Mootoosamy. « Cette expression me donne toujours des réactions épidermiques. C’est probablement une démonstration qu’on ne sait pas ce qu’est un journaliste. C’est un métier sérieux. Si on parle de ‘journaliste citoyen’, alors, il faudrait aussi concevoir l’existence de ‘chirurgiens citoyens’. »

Le terme est non seulement inapproprié, mais dangereux : « Il banalise un métier essentiel dans une démocratie. Je parlerais plutôt de sources, de fournisseurs d’images qui demandent ensuite à être traitées de manière journalistique. Laisser croire aux gens qu’ils peuvent se réveiller un matin journalistes parce qu’ils ont un téléphone dernier cri fragilise le journalisme et donc, la démocratie. Cela ouvre la porte à tout et n’importe quoi. Il suffit aux voyeurs et aux gens sans scrupules de se draper du costume de ‘journaliste citoyen’ pour opérer en prétendant ensuite qu’ils agissent dans le cadre de la liberté de la presse. »

Pourtant, les règles déontologiques devraient s’appliquer à tous. « Toute représentation publique d’un être humain par un autre doit se faire dans le respect de la dignité de celui qui est représenté. C’est du savoir-être », affirme-t-il. « C’est ce qui nous distingue d’une société qui a des règles ou pas. Le respect de la dignité, le consentement, le floutage des visages sont des éléments nécessaires. Cela s’applique aux journalistes dans l’exercice de leurs fonctions et aux citoyens qui, munis de leurs téléphones, enregistrent et diffusent une scène. »

Tracer la ligne : entre loi et conscience

Dans des cas comme des jeunes filmés dans un état second ou une agression dans un autobus, qu’est-ce qui devrait primer : le devoir d’informer, le respect de la dignité ou l’obligation morale d’assistance ? « Les trois doivent trouver leur place, en respectant la dignité, ainsi que l’assistance à apporter », répond Jean-Luc Mootoosamy. « Le devoir d’informer s’applique aussi, mais dans un cadre bien précis. Informer pour décrire les conséquences des drogues. Informer pour aider et non pour diminuer, pour accabler, en oubliant que celui ou celle qui est filmé a une famille, des parents, un époux, une épouse, des enfants qui eux-mêmes souffrent de cette situation. »

Où s’arrête le droit à l’information et où commence l’indécence ? « La conscience de chacun trace la ligne », affirme-t-il. « Cette conscience s’appuie sur une éducation, des valeurs. L’indécence commence lorsqu’on utilise la détresse des autres pour ses intérêts privés et non l’intérêt public. »

« La liberté d’expression est un droit fondamental, mais elle n’est pas absolue », abonde Didier Samfat. « Elle s’arrête là où commence l’atteinte à la dignité, à la vie privée ou à la sécurité d’autrui. Les plateformes ont une responsabilité technique dans la modération et la conception de leurs algorithmes. Les individus ont une responsabilité morale dans leurs choix. Au fond, la question dépasse la technologie. Elle touche à nos valeurs collectives et à la manière dont nous choisissons d’exercer notre liberté. » Vijay Ramanjooloo le rappelle : derrière chaque image, « il y a toujours une personne ».

Vers une responsabilité collective

Comment créer une culture numérique plus éthique et responsable ? Jean-Luc Mootoosamy pointe, entre autres, la responsabilité des directeurs de médias : « C’est à eux de savoir ce qu’ils veulent pour leur journal. Les plateformes ont aussi une responsabilité, qui est de veiller à ce que les publications répondent aux droits humains. Ce sont des choses qui ne se négocient pas. Malheureusement, nous sommes dans une ère où des humains sont prêts à tout pour attirer l’attention sur eux-mêmes, quitte à piétiner la dignité d’autres humains qui souffrent. »

Didier Samfat rappelle, lui, que « la technologie en elle-même n’est ni morale ni immorale. Elle amplifie des comportements humains déjà existants. Le défi réside donc autant dans l’amélioration des systèmes de modération que dans l’évolution de notre culture numérique et de notre sens des responsabilités ».

À ce propos, Vijay Ramanjooloo estime qu’il est impératif de renforcer l’éducation numérique et la conscience éthique individuelle. « Nos lois doivent continuer à évoluer. Mais aucune loi ne remplacera la responsabilité individuelle. »

L’impact pour une personne devenue « vidéo virale » malgré elle n’est pas seulement technologique. « Il est psychologique, juridique et moral. » La prévention demeure plus efficace que la réparation, mais elle exige un effort collectif : éduquer dès le plus jeune âge aux enjeux du numérique, responsabiliser les plateformes, faire évoluer la législation et, surtout, cultiver une conscience individuelle qui replace l’humain avant le clic.

J'aime

J'aime